Die Anfänge des Freikletterns

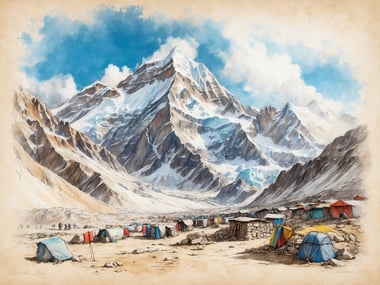

Rund 1.000 Kletterrouten findest du in der Sächsischen Schweiz – einem Gebiet, das wohl als Wiege des Freikletterns gilt. Hier sind die markanten Sandsteinfelsen nicht nur beeindruckend anzusehen, sondern auch ideal für alle, die ohne technische Hilfsmittel in die Vertikale wollen. Hermann Gmeiner und andere Pioniere haben damals unzählige Wege erschlossen, was diesem Sport eine ganz neue Richtung gab. Die Luft ist oft erfüllt vom Duft feuchter Felsen und dem leisen Geräusch von Schuhen, die über rauen Sandstein kratzen.

In den wilden 1920ern begann man sich vom üblichen Sichern zu lösen – ein echter Wendepunkt, der dem Freiklettern seine eigenen Regeln bescherte. Die Vereinsgründung im Jahr 1934 half massiv dabei, die Gemeinschaft zu organisieren und Sicherheit auf ein neues Level zu heben. Heute kannst du fast das ganze Jahr dort klettern, wobei die Monate von April bis Oktober am angenehmsten sind – allerdings solltest du mit etwa 40 bis 100 Euro für geführte Touren rechnen, je nachdem wie lange und anspruchsvoll es werden soll.

Übrigens engagiert sich die Kletterszene vor Ort ziemlich stark für den Naturschutz – was ich persönlich super finde. Nachhaltigkeit spielt hier eine wichtige Rolle, denn niemand will ja, dass diese schönen Felsen bald nur noch eine Erinnerung sind. Falls du also Lust hast auf echtes Abenteuer mit Geschichte und Natur pur, ist die Sächsische Schweiz definitiv einen Ausflug wert.

Historische Ursprünge

Über 1.000 markante Sandsteinfelsen warten in der Sächsischen Schweiz darauf, erklommen zu werden – und das schon seit über einem Jahrhundert. Genau hier begann nämlich das, was wir heute als Freiklettern kennen. Tatsächlich waren es Kletterer aus der Gegend um Dresden, die sich gegen die damals üblichen Hilfsmittel wie Haken entschieden und stattdessen nur mit ihren Händen und Füßen die steilen Wände bezwangen. Schon damals eine echte Herausforderung! Die erste regionale Meisterschaft hat die Szene weiter angefeuert und eine Art Regelwerk etabliert, das den Sport von anderen Kletterarten abgrenzte.

Während der Wirren des zweiten Weltkriegs lag alles ein wenig brach, aber danach ging es richtig los: Besonders in den 1960ern und 70ern wurde das Freiklettern immer populärer. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung und dem Respekt vor der Natur machte den Reiz aus – ehrlich gesagt auch für mich ein ziemlich spannendes Gefühl, wenn ich selbst an diesen Sandsteinwänden hänge. Heute zieht dieses Gebiet Kletterfans aus aller Welt an, die nicht nur ihre Technik testen wollen, sondern auch den einzigartigen Duft von Nadelwald und feuchtem Stein einatmen.

Die Sächsische Schweiz ist also mehr als nur eine landschaftliche Kulisse – sie ist der Ursprung einer Bewegung, die bis heute begeistert. Ein tolles Erlebnis für alle, die es sportlich mögen und dabei die Geschichte auf Schritt und Tritt spüren möchten.

Frühe Pioniere des Freikletterns

Hermann Buhl und Walter Bonatti – Namen, die du dir merken solltest, wenn du dich für die frühen Tage des Freikletterns interessierst. Diese Kerle waren echte Vorreiter, die nicht einfach nur die Felsen hochgekraxelt sind, sondern nach einer puren Form des Kletterns gesucht haben. Ohne Schnickschnack und technische Hilfsmittel wollten sie den Berg wirklich spüren, quasi mit Haut und Haaren. Die Sächsische Schweiz ist dabei ein richtiges Mekka, wo sich in den 1950ern eine besondere Szene formierte. Reinhard K. und Wolfgang Güllich tauchen dort mehr als nur in den Steinwänden auf – diese Jungs haben das Freiklettern mit ihrer Leidenschaft regelrecht geprägt.

Was ich besonders spannend finde: In der Sächsischen Schweiz dreht sich alles um Sandsteinfelsen, die nicht nur knifflig sind, sondern auch eine eigene Kletterethik mitbringen. Bohrhaken? Fehlanzeige! Hier geht es darum, den Fels so naturbelassen wie möglich zu bezwingen. Du kannst dir vorstellen, wie viel Respekt und Können dahintersteckt – das hat was von einem ehrlichen Duell zwischen Mensch und Natur.

In den 1980ern ging’s dann richtig los mit ersten Wettkämpfen – was vermutlich viele Kletterer erst so richtig angefixt hat. Ein besonderes Highlight war das Erscheinen des ersten offiziellen Kletterverzeichnisses für die Region – ein echter Meilenstein, der gezeigt hat, wie professionell sich das Ganze mittlerweile entwickelt hat. Heute kannst du in der Halle genauso klettern wie draußen am Fels – aber ohne die Geschichte dieser Pioniere wäre das alles wohl kaum denkbar.

Die Entwicklung des Freikletterns als Sport

Schon in den Anfängen war das Klettern vor allem Mittel zum Zweck – Berge erklimmen, die Alpen bezwingen. Doch irgendwann wurde daraus mehr: Die Sportart entwickelte sich Schritt für Schritt raus aus der alpinen Nische hin zu einer Freizeitbeschäftigung, die heute Millionen begeistert. Etwa ab Mitte des 20. Jahrhunderts trennten sich die Wege und Disziplinen, wobei das Freiklettern besonders an Fahrt aufnahm. Ohne technische Hilfsmittel an der Wand zu hängen, verlangte nicht nur Kraft, sondern auch Köpfchen – das machte den Reiz aus.

Wenige Pioniere wie Lynn Hill oder Wolfgang Güllich haben mit ihren kühnen Routen Maßstäbe gesetzt und das Herz der Kletter-Community höher schlagen lassen. Und hey, Bouldern – dieses kurze, knackige Klettern an Felsblöcken – kam als cooler Ableger dazu. In speziellen Boulderhallen kannst du heute dein Können austesten; die Tageskarte liegt meist irgendwo zwischen 10 und 20 Euro – überraschend erschwinglich für so viel Spaß.

Kletterwettkämpfe sorgten nebenbei dafür, dass aus dem Hobby immer mehr ein richtiger Sport wurde, der inzwischen sogar bei den Olympischen Spielen mitmischt. Die Szene ist bunter und vielfältiger geworden; egal ob Du gerade erst anfängst oder Profis nachahmst – überall gibt es Möglichkeiten, sich auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu verschieben. Am Ende steckt in jedem Griff und Tritt auch eine Portion Gemeinschaftsgefühl – ehrlich gesagt ist genau das wohl mit das Beste am Freiklettern.

Entstehung von Kletterverbänden

Schon erstaunlich, wie eng die Kletterverbände mit der gesamten Entwicklung des Sports verknüpft sind. In der Sächsischen Schweiz zum Beispiel fanden sich in den 1920ern erste Gruppen zusammen, die klare Regeln fürs Klettern festlegen wollten – ein richtiger Schritt in Richtung Sicherheit und Gemeinschaft. Besonders spannend finde ich, wie die Einführung von Klemmgeräten damals das Sichern revolutioniert hat – so konnte man plötzlich viel entspannter unterwegs sein und trotzdem auf Sicherheit bauen.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) ist übrigens einer der ältesten Akteure und hat schon lange vor dem Boom des Freikletterns dafür gesorgt, dass Kletterkultur gelebt wird und das Ganze nicht nur waghalsig, sondern auch verantwortungsvoll betrieben wird. Und das ist wohl einer der Gründe, warum sich in den 1970ern weitere Verbände formierten, die sich speziell um Freiklettern kümmerten – mit Fokus auf Ausbildung und Wettbewerbe, um den Sport richtig voranzubringen.

In Österreich hat der Alpenverein ebenfalls eine ähnliche Rolle eingenommen – von Trainingsangeboten bis hin zum Schutz der oft sensiblen Natur rund um die Klettergebiete. Heute findest du fast überall regionale und nationale Vereine, die nicht nur auf Sicherheit achten, sondern auch dafür sorgen, dass Anfänger bis Profis genug Möglichkeiten zum Klettern haben. Das Zusammenspiel von Tradition und Innovation macht das sehr beeindruckend und zeigt: Ohne diese Organisationen wäre das ganze Freiklettern vermutlich nicht so professionell geworden.

Einfluss auf die Kletterszene

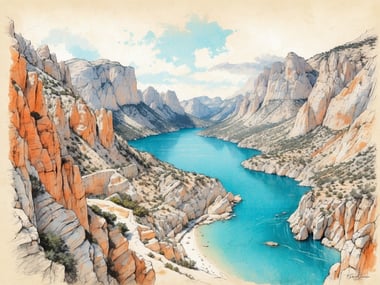

In der Sächsischen Schweiz, wo die markanten Sandsteinfelsen in den Himmel ragen, spürt man den Puls einer Szene, die das Klettern nachhaltig verändert hat. Schon in den 1930er Jahren begann hier eine spezielle Art des Kletterns Fuß zu fassen – ohne Seile und technische Hilfsmittel. Dabei ging es nicht nur ums Überwinden von Felswänden, sondern um eine Haltung: Selbstbestimmung und Herausforderung ganz pur. Überraschend ist, wie sich aus dieser Haltung eine richtige Kletterkultur entwickelt hat, die bis heute tief verwurzelt ist. Klemmgeräte, die etwa ab den 1960ern populär wurden, haben die Sicherheit erhöht und dennoch das Freiklettern selbst nicht ausgebremst – im Gegenteil: Sie halfen der Szene beim Wachsen. Das spürst du auch bei Events wie der „Sächsischen Meisterschaft im Freiklettern“. Dort treffen sich Kletterer aus ganz Deutschland und darüber hinaus – ein echtes Highlight für alle Fans dieses Sports. Wettbewerbe bringen nicht nur Adrenalin, sondern fördern auch den Austausch untereinander und treiben Techniken voran, die sonst kaum denkbar wären. Ehrlich gesagt ist das Spannende: Dieser Einfluss geht weit über einzelne Routen hinaus – er prägt die Art, wie Kletterer ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Leidenschaft leben. Wer also in diese Szene eintaucht, begegnet einer lebendigen Gemeinschaft mit starker Tradition und dem unbändigen Drang nach Fortschritt.

Moderne Entwicklungen im Freiklettern

Im Vergleich zu früher gibt es heute eine Menge cooler Gadgets, die das Freiklettern ganz schön aufmischen. Seitdem Klettern bei den Olympischen Spielen mitgemischt hat, ist die Szene richtig gewachsen – nicht nur Profis finden sich in den Hallen und am Fels, auch viele Einsteiger springen auf den Zug auf. Apps am Smartphone sind mittlerweile fast unverzichtbar: Du kannst dort deine Routen planen, deine Fortschritte tracken und sogar Trainingspläne an deine Stärken anpassen. Ehrlich gesagt, macht das Trainieren so viel mehr Spaß, weil du immer weißt, wo du stehst und wie du dich verbessern kannst.

Außerdem hat sich einiges getan bei den Trainingsmethoden selbst. Immer mehr Kletterer setzen auf spezielle Kraftübungen und Ausdauer-Workouts – und das nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch online über digitale Plattformen. So kannst du dir quasi deinen eigenen Coach holen, der dir genau sagt, was dein Körper gerade braucht. Mir persönlich hat das total geholfen, meine Grenzen zu verschieben.

Was ich besonders spannend finde: Die Kletter-Community ist durch moderne Medien viel enger zusammengewachsen. Inzwischen gibt es regelmäßig Events und Workshops, bei denen du nicht nur neue Tricks lernst, sondern auch Leute triffst, die genauso verrückt nach dem Sport sind wie du. Das Ganze fühlt sich fast wie eine große Familie an – ein Lebensstil, der nicht nur schweißtreibend ist, sondern auch richtig Spaß macht.

Technologische Fortschritte im Klettersport

Etwa 20 Minuten nachmittags in der Kletterhalle – das Handy in der Hand und die neueste App zur Routenplanung läuft. Ehrlich gesagt, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass Technik so eine große Rolle beim Klettern spielt. Fitness-Tracker, die jeden Griff und Tritt mitverfolgen, gibt es mittlerweile überall. Du kannst deine Fortschritte live checken, Trainingspläne anpassen und sogar persönliche Bestzeiten speichern – das macht das Training irgendwie spannender und messbarer.

Was mich besonders beeindruckt hat: virtuelle Plattformen. Zugegeben, anfangs war ich skeptisch, wie man per Bildschirm Klettern lernen soll. Aber die Möglichkeit, von Profis zu lernen – mit Videoanleitungen oder sogar Online-Coachings – ist wirklich cool. Gerade in Zeiten, wo manche Hallen zu sind oder du mal keinen Partner findest, springt dir das digital unter die Arme.

Und dann gibt’s noch Virtual Reality (VR) im Kletterbereich! Das klingt fast nach Science-Fiction: Du steckst die Brille auf und kletterst in einer täuschend echten Simulation. So kannst du neue Techniken ausprobieren oder dich auf Wettkämpfe vorbereiten, ohne dich draußen an den Fels zu wagen. Wahrscheinlich wird dieses Feature bald noch viel populärer, wenn das Klettern bei den Olympischen Spielen öfter ins Rampenlicht rückt – da will sich ja jeder optimal vorbereiten.

Die Industrie entwickelt sich rasant weiter und steckt ordentlich Geld in Forschung und smarte Gadgets. Für uns Kletterer heißt das: Mehr Sicherheit, mehr Spaß und vielleicht auch mehr Möglichkeiten, die eigenen Grenzen auszutesten – egal ob drinnen oder draußen.

Wachsende Popularität des Freikletterns

Etwa 10 Euro für einen Tagespass in der Kletterhalle – erstaunlich günstig, wenn man bedenkt, wie sehr das Freiklettern in den letzten Jahren durchgestartet ist. Überall entstehen neue Kletterzentren, die nicht nur langjährige Cracks anziehen, sondern auch Neulinge und sogar Kinder. Diese Hallen haben oft ganzjährig geöffnet, was gerade in der kalten Jahreszeit richtig praktisch ist. Du kannst dort an deinen Fähigkeiten feilen oder einfach mit Freunden eine spannende Zeit verbringen. Die digitale Welle hat den Sport ebenfalls ordentlich beflügelt: Spezielle Apps helfen dabei, Routen zu planen, Fortschritte zu tracken und Trainingspläne zu erstellen – was vor allem bei der jungen Generation gut ankommt.

Das Zusammenspiel aus Technik, Fitness und Gemeinschaft sorgt dafür, dass immer mehr Leute fürs Freiklettern Feuer fangen. Funktionelles Training und gezielte Kraftübungen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr – viele wollen ja nicht nur hochkommen, sondern auch stylisch und sicher dabei sein. Und dann war da natürlich noch dieser große Schub durch die Aufnahme ins olympische Programm, was dem Sport einen richtigen Popularitätskick gegeben hat. Plötzlich wollen Jugendliche nicht nur zuschauen, sondern selbst auf internationalen Wettkampfniveau zeigen, was sie draufhaben.

Ehrlich gesagt ist es ziemlich beeindruckend zu sehen, wie Freiklettern heute Naturerlebnis mit urbanem Lifestyle verbindet und dadurch eine bunte Community entfacht hat – vom Anfänger bis zum Profi.