Die Bedeutung der richtigen Ausrüstung

Glaub mir, ohne das richtige Klettergeschirr kannst du selbst die beeindruckendsten Wände vergessen. Modelle wie das Petzl Adjama oder Black Diamond Momentum sind zwar nicht ganz billig, kosten aber ungefähr zwischen 100 und 150 Euro – das klingt erstmal viel, zahlt sich aber echt aus. Ein gut sitzendes Geschirr verteilt dein Gewicht so, dass du auch nach Stunden keinen Druckspuren hinterherjagst. Und mal ehrlich: Wer will schon während des Aufstiegs an unbequeme Ausrüstung denken? Apropos Schuhe – hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Eng anliegende Kletterschuhe, idealerweise von Marken wie La Sportiva oder Scarpa, helfen dir auf winzigen Tritten zu balancieren. Für alpine Expeditionen kommen oft noch Steigeisen ins Spiel, kombiniert mit isolierten Bergschuhen, die dich auch bei eisigem Wind nicht im Stich lassen.

Was das Seil angeht: Dynamische Seile sind Gold wert, weil sie Stürze gut abfedern – besonders empfehlenswert sind Halb- oder Zwillingsseile für anspruchsvollere Routen, wo lange Abseilstrecken auf dich warten. Karabiner und Sicherungsgeräte sind natürlich Pflicht; hier solltest du darauf achten, dass alles eine ausreichende Bruchlast hat – Aluminiumkarabiner sind leichter, Stahlkarabiner robuster und halten auch stärkeren Belastungen stand. Insgesamt kannst du für ein komplettes Set locker zwischen 300 und 800 Euro einplanen – ganz schön happig, aber hey, deine Sicherheit geht nun mal vor.

Am Ende macht genau diese Investition den Unterschied: Nicht nur fühlst du dich sicherer, sondern kannst dich auch voll auf den Aufstieg konzentrieren – weniger Ablenkung durch wackelige Ausrüstung heißt mehr Nervenkitzel und Spaß in luftigen Höhen.

Die Auswahl von Kletterschuhen

Ungefähr zwischen 80 und 200 Euro wirst du für Kletterschuhe ausgeben müssen – wobei die teureren oft mit fancy Sohlen wie Vibram oder speziellen Gummimischungen aufwarten, die in richtig kniffligem Gelände den Unterschied machen können. Ehrlich gesagt lohnt es sich, mindestens ein paar Modelle anzuprobieren, denn die Größen variieren stark je nach Hersteller. Viele nehmen ihre Kletterschuhe etwa eine halbe bis ganze Nummer kleiner als Straßenschuhe – das kann zwar anfangs etwas unbequem sein, ist aber wichtig für den perfekten Halt.

Asymmetrische Schuhe sind ziemlich beliebt, wenn's um präzise Zehenarbeit geht, weil sie Kraft besser bündeln. Wer hingegen eher lange Touren plant und Wert auf Komfort legt, greift wahrscheinlich zu symmetrischen Modellen. Übrigens: Lederschuhe haben diesen coolen Vorteil, dass sie sich mit der Zeit gut an deine Fußform anpassen und ziemlich robust sind – während Synthetikschuhe oft leichter sind und besser atmen. Ich hab’s selbst erlebt: Nach stundenlangem Klettern merkt man den Unterschied!

Ein Wort zur Pflege: Nimm dir wirklich Zeit, deine Schuhe nach dem Einsatz sorgfältig zu trocknen – Sonnenlicht ist dabei der Feind Nummer eins. So halten sie länger durch und bleiben auch bei Kälte und Feuchtigkeit zuverlässig. Ach ja, für Mädels gibt’s übrigens spezielle Modelle, die mehr auf weibliche Fußformen zugeschnitten sind – kann echt angenehmer sein.

Die Bedeutung der richtigen Sicherheitsausrüstung

Etwa 50 bis 150 Euro solltest du für einen guten Klettergurt einkalkulieren – und ehrlich gesagt, das ist keine Ausgabe, bei der man sparen sollte. Ein gut gepolsterter, verstellbarer Gurt sitzt nicht nur bequemer, er kann im Ernstfall wirklich Leben retten. Ähnlich verhält es sich mit Kletterschuhen: Die engen Modelle aus Leder oder Synthetik kosten meist zwischen 80 und 200 Euro. Sie sind so gebaut, dass du jederzeit optimalen Kontakt zum Fels spürst, was vor allem in großen Höhen ein echtes Plus ist. Übrigens habe ich das Gefühl, dass ein Helm unterschätzt wird – dabei liegt dessen Preis oft nur zwischen 30 und 100 Euro und schützt dich zuverlässig vor Kopfverletzungen durch herabfallende Steine oder unerwartete Stöße.

Das Seil schließlich ist der wahre Star deiner Ausrüstung. Für große Touren empfehle ich Seile von mindestens 60 bis 80 Metern Länge. Je nach Dicke und Material kosten sie zwischen 100 und 300 Euro, aber die Sicherheit, die sie bieten, ist unbezahlbar. Für mich war das erste Mal mit einem hochwertigen Sicherungsgerät – wie einem HMS-Karabiner – richtig beeindruckend: Plötzlich fühlt man sich viel entspannter und sicherer am Fels. Diese kleinen Helfer gibt es für rund 20 bis 80 Euro und sie fangen Stürze effektiv ab.

Wichtig: Schau deine Ausrüstung regelmäßig genau an! Risse oder Abnutzungen können sich schnell einschleichen. Wenn du da sparst oder nachlässig bist, zahlt du womöglich einen hohen Preis dafür – im wahrsten Sinne des Wortes. Vertrauen auf die eigene Sicherheitsausrüstung ist beim Klettern in großen Höhen wirklich Gold wert.

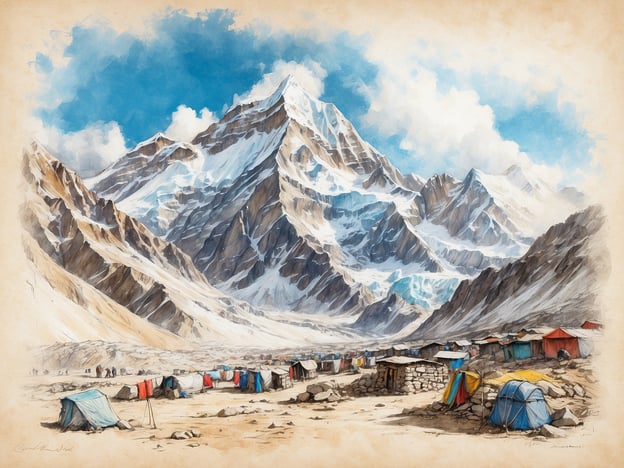

Aklimatisierung an die Höhe

300 bis 500 Höhenmeter pro Tag – genau so langsam solltest du es angehen lassen, wenn dein Körper nicht völlig in den Streik treten soll. Ehrlich gesagt, unterschätzt man das oft, aber ab etwa 2.500 Metern merkt man schon, wie der dünnere Sauerstoff an den Kräften zehrt. Ich erinnere mich noch gut an meinen Aufenthalt auf knapp 3.200 Metern: Drei Tage Ruhepause zwischendurch sind wirklich Gold wert. Das Auf- und Absteigen zwischen verschiedenen Höhenlagen hat meinem Körper geholfen, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren – quasi ein natürlicher Booster für die Sauerstoffaufnahme. Ohne diese langsame Anpassung hätte ich sicher Kopfschmerzen und Übelkeit bekommen, denn die Symptome der Höhenkrankheit fangen meist schon ziemlich früh an zu nerven.

Wasser trinken ist übrigens keine Option, sondern Pflicht! Die Luft ist in diesen Höhen so trocken, dass du ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr schnell schlapp machst. Und auch mit der Ernährung solltest du es nicht auf die leichte Schulter nehmen – genug Energie ist essentiell, um die Aklimatisierung überhaupt durchzustehen. Falls du dich fragst: Ja, es gibt Medikamente wie Acetazolamid, die den Prozess unterstützen können. Allerdings sollte das besser ein erfahrener Mediziner abklären.

In Regionen zwischen 4.500 und 5.000 Metern gelten dann nochmals strengere Regeln – mindestens fünf bis sieben Tage Pause sind notwendig, um sich richtig einzuleben. So eine langsame Anpassung fühlt sich zwar manchmal zäh an, aber vertrau mir: Sie kann im Zweifel Leben retten und deinen Aufstieg erheblich entspannter machen.

Die Bedeutung einer langsamen Anpassung an größere Höhen

Schon ab etwa 2.500 Metern – das ist die magische Grenze, ab der dein Körper langsam merkt, dass die Luft dünner wird. Eine zu schnelle Fahrt nach oben? Schlechte Idee, denn Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit klopfen so ziemlich schnell an die Tür. Ehrlich gesagt habe ich selbst einmal unterschätzt, wie wichtig es ist, gemütlich zu steigen – da ging’s mir fürchterlich schlecht auf knapp 3.000 Metern. Ein guter Trick, den du dir merken kannst: Der sogenannte 300-Meter-Plan. Dabei kletterst du maximal 300 Höhenmeter pro Tag und gönnst dir danach einen Ruhetag zum Ankommen – klingt langsam, fühlt sich aber nach Rettung an.

Und wenn du dich wirklich in Höhen über 5.000 Meter wagst, solltest du nicht mehr als 500 Meter am Tag höher kraxeln. Sonst steigt das Risiko für ernste Probleme wie das gefährliche Hirnödem rasant an. Überraschend finde ich immer wieder, wie sensibel unser Körper auf diese Anpassungen reagiert – leichte Symptome sind oft ganz harmlos mit Kopfschmerzen und etwas Müdigkeit, aber sobald Übelkeit oder Schlaflosigkeit ins Spiel kommen, wird’s kritisch. Tatsächlich können schwere Formen schon ab ungefähr 4.200 Metern auftauchen.

Langsam zu sein heißt nicht schwach sein – im Gegenteil! Die gemächliche Anpassung macht den Aufstieg später viel angenehmer und sicherer. Gerade in diesen Momenten spürst du auch eine besondere Verbindung zu deinem Körper und zur Bergwelt. Und ganz ehrlich: Wer will schon wegen ‚Höhenkrankheit‘ den Traum vom Gipfel frühzeitig begraben?

Techniken zur Erhöhung der Sauerstoffaufnahme

Etwa zwei bis drei Wochen in der Höhe – so lange brauchst du wohl, um deinen Körper wirklich umzustellen. Die Luft hier oben ist dünn, der Sauerstoff knapp, aber mit ein bisschen Training kannst du das Beste draus machen. Interessanterweise hilft die sogenannte Zwerchfellatmung enorm: Dabei atmest du tief und bewusst aus dem Bauch heraus, was den Atemzug viel größer macht. Klingt simpel, aber die Atemmuskulatur muss man erst trainieren – oder hast du schon mal bewusst auf deine Atmung geachtet? Gerade wenn es anstrengend wird, wirkt das Wunder. Langsamer atmen ist übrigens auch ein Geheimtipp; so nutzt dein Körper den Sauerstoff besser und du vermeidest unnötige CO2-Anhäufungen – das senkt wiederum die Chance auf unangenehme Höhenkrankheit.

Höhentraining ist ein weiteres Kapitel für sich. Orte oberhalb von 2.500 Metern sind dafür perfekt – darunter macht’s nicht so viel Sinn. Falls du die Möglichkeit hast, solltest du schrittweise in Regionen zwischen 3.000 und 4.500 Metern pendeln, um deinem Körper Zeit zur Anpassung zu geben. In dieser Phase produziert dein Blut mehr rote Blutkörperchen – ein richtig cooler Trick der Natur! Wäre ja auch schade, wenn all die Mühe am Berg plötzlich wegen schlechter Vorbereitung verpufft.

Nicht zu unterschätzen: Flüssigkeit! Mehr trinken als sonst ist angesagt, weil Dehydration dir sonst einen Strich durch die Rechnung macht. Ganz nebenbei sollte deine Ernährung reich an Eisen sein – das unterstützt dein Blut nämlich dabei, den Sauerstoff aufzunehmen und zu transportieren. Was ich auch super hilfreich finde: kleine Atempausen mit Entspannungstechniken zwischendurch – dann bleibt dein Puls unten und du fühlst dich mental entspannter. Gerade wenn’s draußen rau wird und der Wind pfeift, kann man das gut gebrauchen.

Bewältigung von Herausforderungen in großen Höhen

Ab etwa 2.500 Metern beginnt der Körper zu meckern – Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel schleichen sich ganz schnell ein. Deshalb solltest du dir Zeit lassen: Maximal 300 bis 500 Meter am Tag sind vernünftig, und ein Ruhetag zwischendurch kann Wunder wirken. Bei meiner letzten Tour habe ich das echt gespürt – wer zu schnell hoch will, hat schlechte Karten. Flüssigkeit ist dabei ein echter Gamechanger, denn Dehydrierung verschlimmert die Symptome nur. Also immer schön trinken, auch wenn’s kalt ist und du eigentlich keinen Durst hast.

Was die Ernährung angeht, schwöre ich auf viele Kohlenhydrate – die liefern dir die Energie, die dein Körper oben dringend braucht. Natürlich darfst du dich auf keinen Fall alleine ins Abenteuer stürzen: Immer mindestens zu zweit unterwegs sein! So gibt’s im Notfall schnelle Hilfe und keiner bleibt im Stich. Die Ausrüstung darfst du übrigens nicht unterschätzen – hochwertige Bergschuhe sind Pflicht, wetterfeste Klamotten sowieso. Ab etwa 7.000 Metern wird’s dann richtig ernst mit der Atmung, Sauerstoffgeräte sind hier ein echter Segen.

Noch was: Das Wetter kann abrupt umschlagen, also checke regelmäßig Updates und informiere dich vorher über das Gelände. Kenntnisse in Seiltechnik und Abseilen solltest du schon mitbringen, sonst wird’s schwer im hochalpinen Terrain. Ehrlich gesagt macht diese Vorbereitung den Unterschied zwischen einem beeindruckenden Erlebnis und einem unangenehmen Albtraum aus.

Umgang mit Kälte und Wind

Schon ab etwa 2.500 Metern Höhe spürst du, wie die Temperatur rapide fällt – nachts können es locker bis zu 20 Grad kälter werden. Der Wind, der oben oft pfeift und stürmt, macht das Ganze nochmal unangenehmer, weil er die gefühlte Kälte ordentlich nach unten drückt. Man nennt das übrigens Windchill. Ohne den richtigen Schutz wird’s schnell bitterkalt und unangenehm. Deshalb setze ich voll auf eine Kombination aus mehreren Schichten: Atmungsaktive Basisschichten, isolierende Fleece- oder Daunenjacken und als krönenden Abschluss eine winddichte, wasserdichte Außenhaut – damit bist du auch vor dem eisigen Sturm einigermaßen sicher.

Wichtig sind auch Handschuhe und Mützen mit guter Isolation, denn gerade die Finger und Ohren können ganz schnell auskühlen – tatsächlich habe ich schon mal ohne vernünftige Handschuhe richtig gefroren. Die Kletterschuhe sollten dick gefüttert sein, sonst drohen Erfrierungen an den Zehen. Übrigens: Viel trinken ist ein Muss, obwohl du bei der Kälte vielleicht gar keinen Durst hast – der Körper verliert trotzdem schnell Flüssigkeit und dehydriert. Ein warmer Tee zwischendurch hilft echt gut dabei, von innen aufzuwärmen.

Pausen sind Gold wert! Ich scheue mich nicht davor, öfter mal kurz stehen zu bleiben, um die Wärme zurückzugewinnen – so hält sich die Körpertemperatur besser und du bleibst insgesamt leistungsfähig. Und ganz ehrlich: Die besten Momente auf dem Berg hatte ich immer dann, wenn ich meine Aufstiegszeit clever geplant habe. Das heißt: möglichst in den Stunden klettern, in denen das Wetter stabil ist und der Wind nicht so brutal weht. Klingt simpel, aber macht einen riesigen Unterschied.

Bewältigung der Höhenkrankheit

Nicht mehr als 300 bis 500 Höhenmeter pro Tag zu schaffen, klingt vielleicht langsam – aber genau das ist oft der Trick, um die Höhenkrankheit in Schach zu halten. Ab etwa 2.500 Metern verändert sich nämlich die Luft ganz schön, und ab 3.000 Metern fühlst du dich schnell mal schlapp oder bekommst Kopfschmerzen. Übelkeit, Schwindel und Schlafstörungen können ebenfalls einschleichen, falls du zu hastig unterwegs bist.

Was ich dabei wichtig fand: Immer schön viel trinken! Drei bis vier Liter Wasser täglich sind kein Witz, sondern tatsächlich nötig, weil der Körper in großer Höhe gern dehydriert. Kohlenhydrate helfen übrigens auch, die Energie auf Trab zu halten – ein Power-Riegel zwischendurch kann wahre Wunder wirken.

Falls sich doch erste Symptome zeigen – sofort Pause machen oder besser noch runtergehen. Das habe ich selbst erlebt: Ein bisschen Respekt vor der eigenen Kondition bringt dich weiter als stures Durchbeißen. In manchen Fällen kann der Arzt ein Medikament namens Acetazolamid verschreiben; das soll die Anpassung an die Höhe erleichtern. Aber Achtung: Ohne ärztlichen Rat würde ich da nicht einfach drauflos nehmen, denn Nebenwirkungen gibt es durchaus.

Ein Gesundheitscheck vor großen Touren schadet übrigens nie – besser vorbereitet losziehen als später mit bösen Überraschungen kämpfen. Ehrlich gesagt macht die gute Vorbereitung den Unterschied zwischen einem grandiosen Erlebnis und einem unangenehmen Kampf gegen den eigenen Körper.