Die Gründung Roms

753 Jahre vor unserer Zeitrechnung – zumindest ungefähr –, so erzählt man sich, begann hier alles mit einem Streit zwischen zwei Brüdern. Romulus und Remus, Söhne des Kriegsgottes Mars und einer Vestalin namens Rhea Silvia, landeten als Säuglinge ausgesetzt im Tiber, gerettet von einer Wölfin, die sie säugte. Verrückt, oder? Die Vorstellung, dass eine wilde Kreatur sie großzog, macht die Herkunft Roms fast mythisch. Später fanden ein Hirte und seine Frau die Jungen und zogen sie auf – eine Geschichte voller Überraschungen und rauer Natur.

Der Zwist um den richtigen Platz für die neue Stadt war heftig: Romulus liebäugelte mit dem Palatin-Hügel, während Remus eher den Aventin bevorzugte. Das Ende ist blutig – nach einem heftigen Konflikt tötet Romulus seinen Zwilling und wird so zum ersten König der Stadt, die nach ihm benannt wurde. Diese Erzählung ist nicht nur spannend, sondern hat auch tiefe Symbolkraft – Mut, Entschlossenheit und Opferbereitschaft stecken darin.

Mit der Gründung beginnt laut Überlieferung die Chronologie der römischen Geschichte – ein Datum mit viel Bedeutung für Historiker und alle, die sich für antike Geschichten interessieren. Die Legende von Romulus und Remus zieht sich durch Kunst und Literatur bis heute. Für dich heißt das: Hier spürst du den Puls einer Zivilisation, die aus solchen Erzählungen ihre Identität geschmiedet hat – ziemlich beeindruckend, wenn du mich fragst!

Die Legende von Romulus und Remus

Etwa 771 v. Chr. begann eine Geschichte, die bis heute fasziniert: Die Zwillinge Romulus und Remus wurden in der Nähe des Tiber geboren – und zwar unter äußerst dramatischen Umständen. Ihre Mutter, Rhea Silvia, war eine vestalische Jungfrau, die vom Kriegsgott Mars selbst schwanger wurde. Klingt fast wie ein Hollywood-Drama, oder? Doch damit nicht genug: Um sie vor dem Zorn des Königs Amulius zu retten, setzten sie die Babys in einem Korb auf den Fluss aus. Man kann sich kaum vorstellen, wie winzig und verletzlich sie da waren.

Und dann geschah etwas fast magisches: Eine Wölfin fand die Zwillinge und säugte sie – ein Bild, das du in Rom überall sehen kannst, sei es als Statue oder in Gemälden. Später nahmen ein Hirte namens Faustulus und seine Frau Acca Larentia die Brüder bei sich auf und zogen sie groß. Erst im Erwachsenenalter erfuhren Romulus und Remus von ihrer wahren Abstammung und machten sich daran, ihr Recht einzufordern – was natürlich nicht ohne Konflikte ablief.

Der berühmteste Teil der Legende ist wohl der Streit um den Standort der neuen Stadt: Romulus wollte den Palatin-Hügel, Remus den Aventin-Hügel – ein echter Bruderzwist mit fatalen Folgen. In einem heftigen Streit tötete Romulus seinen Bruder Remus; eine düstere Tat, die symbolisch für den blutigen Start Roms gilt. Danach gründete Romulus die Stadt – die erste Herrschaft lag nun in seinen Händen.

Diesen Mythos findest du überall in der Stadt wieder; er prägt das römische Selbstverständnis tief. Und ehrlich gesagt – das Ganze wirkt viel mehr als nur Geschichte. Es erzählt von Mut, Brüderlichkeit und auch von Opfern, die nötig sind, um Großes zu schaffen.

- Die Zwillingsbrüder wurden von einer Wölfin im Wald aufgezogen

- Die Brüder kämpften um die Gründung einer Stadt, die nach Romulus benannt wurde

- Die Legende symbolisiert Mut, Entschlossenheit und Opferbereitschaft

Die historischen Ursprünge Roms

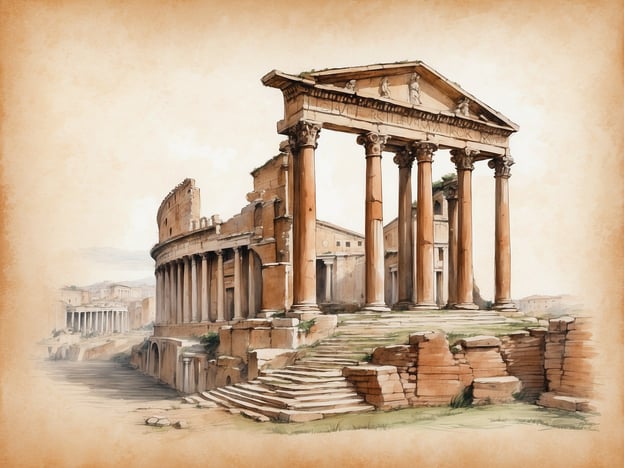

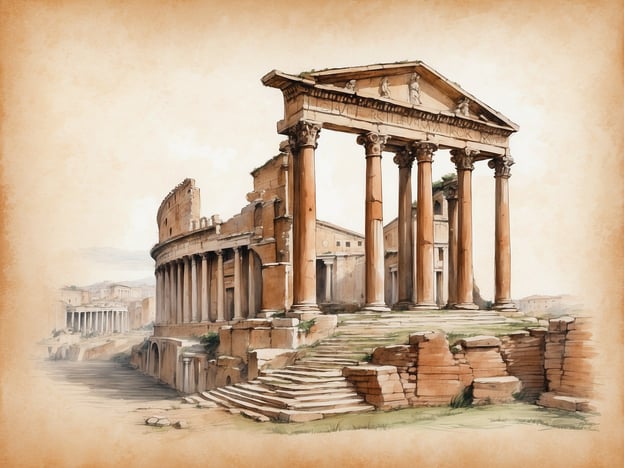

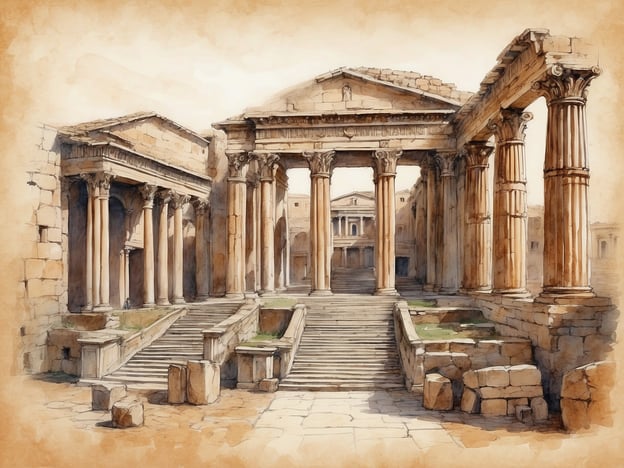

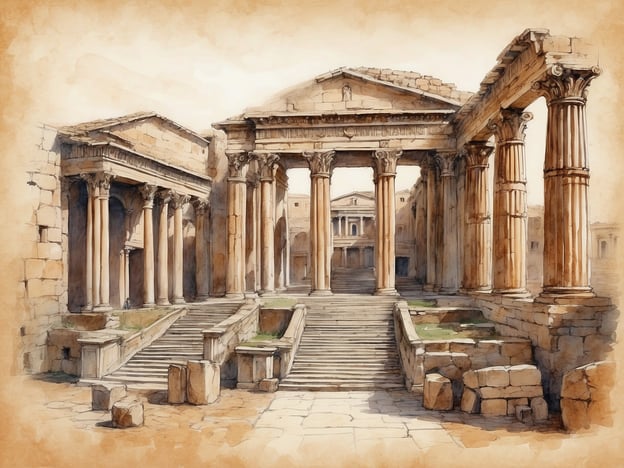

Ungefähr 15 Minuten Fußweg vom modernen Trubel erreichst du das berühmte Forum Romanum, das Herzstück der antiken Stadt und ein lebendiges Zeugnis ihrer frühen Geschichte. Hier spürst du förmlich die Geschichten von Hirten und kleinen Gemeinschaften, die sich einst auf den sieben Hügeln rund um den Tiber niederließen – bevor aus diesen Anfängen eine beeindruckende Metropole wurde. Die Überreste des Palatins, wo vermutlich die ersten Siedlungen standen, sind überraschend gut erhalten und vermitteln einen eindrucksvollen Eindruck vom Leben in längst vergangenen Zeiten.

Die Legende von Romulus und Remus, den Zwillingsbrüdern, deren Geschichte tief in der römischen Identität verankert ist, hängt irgendwie in der Luft – auch wenn du selbst dich fragst, was eigentlich Fakt und was Mythe ist. Übrigens: Die wichtigsten archäologischen Stätten sind in der Regel täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr zugänglich. Der Eintritt kostet meist zwischen 12 und 18 Euro, wobei Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oft ermäßigten oder sogar freien Zutritt haben.

Ich fand es vor allem faszinierend zu erfahren, dass Rom ursprünglich eine kleine Siedlung war, die sich erst langsam zu einer Stadt mit Königen entwickelte – bis schließlich die Republik eingeführt wurde. Das Gefühl, an Orten zu stehen, an denen Menschen vor über zweieinhalbtausend Jahren gelebt und Politik gemacht haben, ist einfach etwas Besonderes. Tatsächlich wird dir hier bewusst, wie eng Mythos und Geschichte ineinanderfließen und wie diese Mischung Rom zu einem Symbol für Macht und Schicksal gemacht hat.

Die Regierung und Politik im alten Rom

Zwei Konsuln standen an der Spitze – jedes Jahr neu gewählt, mit der Aufgabe, das Land zu regieren, das Militär zu führen und Recht zu sprechen. Das klingt erstmal nach viel Verantwortung für zwei Leute, oder? Tatsächlich war die Macht nie in den Händen eines Einzelnen, sondern verteilte sich auf ein komplexes System, das ziemlich durchdacht wirkte. Der Senat – bestehend aus Ex-Magistraten – hatte zwar nur eine beratende Funktion, war aber politisch super einflussreich und entschied oft hinter den Kulissen mit. Spannend ist dabei vor allem, wie sehr Bürger sich einmischen konnten: Die Volksversammlungen hatten wirklich was zu sagen, auch wenn die Patrizier, also die reichen Oberschichten, meist den Ton angaben.

Die einfache Bevölkerung, die Plebejer, musste lange um ihre Rechte kämpfen – mit Erfolg! Sie durften schließlich Volkstribunen wählen, die sogar ein Veto gegen Entscheidungen des Senats einlegen konnten. So eine Art Schutzmechanismus gegen Willkür. Übrigens gab es da noch ein ziemlich cleveres System namens „Clientel“. Dabei unterstützten reiche Bürger ärmere und gewannen damit deren Loyalität – eine Art Netzwerk aus Gefälligkeiten und Abhängigkeiten, das das politische Klima stark beeinflusste. Ehrlich gesagt überrascht mich diese Mischung aus Demokratie und Machtspielchen immer wieder.

Am Ende dieser langen Entwicklung kam Julius Caesar ins Spiel und krempelte alles um – damit begann die Zeit des Kaiserreichs. Die politischen Kämpfe und Veränderungen haben mir persönlich gezeigt: Rom war mehr als nur Stein und Blut – hier hat Politik richtig gelebt.

Das römische Reich und die Expansion

Rund 5 Millionen Quadratkilometer – stell dir das mal vor! So riesig war das römische Reich in seiner Blütezeit, und zwar von Britannien im Westen bis Ägypten im Osten. Krasse Ausmaße, oder? Die Truppen der Legionen, gut 5.000 bis 6.000 Soldaten pro Einheit, haben ordentlich dafür gesorgt, dass Rom seine Macht immer weiter ausdehnen konnte. Julius Caesar hat mit seiner Eroberung Galliens ziemlich Maßstäbe gesetzt – ein echter Gamechanger, der Rom endgültig zur Herrschaft über das ganze Gebiet verhalf.

Doch Eroberungen allein hätten den Erfolg nicht gebracht, denn die Verwaltung der Provinzen lief alles andere als chaotisch ab: Statthalter, die für den Senat arbeiteten, sorgten dafür, dass Recht und Ordnung herrschten. Das römische Rechtssystem und die lateinische Sprache breiteten sich durch diese Expansion aus – nett gedacht, um alle unter einen Hut zu bringen. Und wirtschaftlich? Ganz schön clever! Steuern und Tributzahlungen flossen kontinuierlich in die Kassen des Reiches und ermöglichten den Ausbau von Straßen und Häfen. Gerade das weitläufige Straßennetz hat mich echt beeindruckt: Wer da unterwegs war, hatte’s leichter – Handel boomte richtig.

Ehrlich gesagt finde ich es faszinierend, wie Rom neben militärischer Schlagkraft auch mit kluger Diplomatie und Infrastruktur punkten konnte. Jede neue Region brachte ihre eigenen Herausforderungen mit sich – aber irgendwie schaffte Rom es fast immer, daraus eine Chance zu machen.

- Das römische Reich expandierte durch militärische Stärke und diplomatische Fähigkeiten.

- Die Integration neuer Provinzen führte zu kultureller Vielfalt und Wissensaustausch.

- Die Expansion brachte Herausforderungen in der Verwaltung und Integration neuer Territorien mit sich.

Die römische Republik und Senat

600 lebenslange Mitglieder – das war ungefähr die Größe des mächtigen Senats in der römischen Republik, einem der zentralen Organe, das Rom über Jahrzehnte hinweg lenkte. Die Senatoren kamen meist aus der aristokratischen Oberschicht und wurden nicht gewählt, sondern aufgrund ihrer Verdienste ernannt. Ihre Aufgaben waren alles andere als nebensächlich: Kontrolle über Finanzen, Außenpolitik und militärische Entscheidungen lagen in ihren Händen. Obwohl sie keine direkte legislative Macht hatten, beeinflussten sie durch ihre Vorschläge und ihr Ansehen die Volksversammlungen enorm.

Innerhalb des Senats ging es oft ordentlich zur Sache – unterschiedliche Fraktionen wie die konservativen Optimaten und die populären Populares rangen um Einfluss und gestalteten politische Konflikte mit. Besonders spannend fand ich, wie diese Machtkämpfe schließlich die Bühne für den Wandel von Republik zum Kaiserreich bereiteten. Der Senat versuchte, seine Stellung zu behaupten, doch mit der Zeit dominierten immer mehr die Kaiser das politische Geschehen.

Die Überreste des Curia, dem originalen Sitz des Senatsgebäudes, kannst du heute noch besichtigen. Der Eintritt für archäologische Stätten liegt ungefähr zwischen 12 und 18 Euro – ziemlich fair für einen Blick in das politische Herzstück einer antiken Supermacht. Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit; am besten informierst du dich vorher online. Beim Betreten spürt man fast den Hauch vergangener Debatten und Intrigen – da wird Geschichte lebendig auf eine überraschend greifbare Weise.

Die Entstehung des Kaisertums

27 v. Chr. – ein Jahr, das so viel mehr markiert als nur eine Zahl in Geschichtsbüchern. Genau hier beginnt die Ära, die Rom in einen Imperiumszustand katapultierte, wie wir es uns kaum vorstellen können. Octavian, der später den klangvollen Titel Augustus erhielt, hatte nach wilden Machtkämpfen die Bühne endgültig für sich eingenommen. Diese Zeit der tiefgreifenden Veränderung war geprägt von einer Mischung aus politischen Intrigen und beinharten Schlachten – du kannst dir vorstellen, wie angespannt die Luft damals gewesen sein muss.

Die Verleihung des Kaisertitels an Augustus bedeutete nicht nur eine neue Bezeichnung, sondern eine Revolution im Umgang mit Macht. Unter seiner Führung entstanden Reformen, die das riesige Reich endlich zusammenhielten: Verwaltung wurde effizienter, Militär besser organisiert und Steuern gerechter erhoben – das war allemal beeindruckend für eine Zeit ohne moderne Technik. Ehrlich gesagt, hat mich vor allem die sogenannte Pax Romana fasziniert – eine lange Phase relativen Friedens und Wohlstands, die Rom bis ungefähr ins zweite Jahrhundert hinein begleitete.

Der Duft von Geschichte liegt hier förmlich in der Luft; man kann fast hören, wie Dichter wie Vergil oder Horaz Inspiration aus dieser neuen Ordnung zogen. Doch hinter all dem Glanz versteckten sich auch Spannungen: Kaiser mussten ihre Macht oft mit harter Hand sichern und das Heer im Griff behalten – was wohl auch für einige der dunkleren Kapitel sorgte. Trotzdem hat gerade diese Epoche den Grundstein gelegt für spätere Reiche und strahlt bis heute auf Europa aus.

Die Gesellschaft und Kultur im alten Rom

Ungefähr dreißig Prozent der Leute in Rom waren wahrscheinlich Sklaven – kein Wunder, dass sie das Rückgrat der Wirtschaft bildeten. Und obwohl sie rechtlos waren, reichen die Geschichten von ihnen von harter Arbeit auf den Feldern bis zu kleinen Freiheiten im Haushalt ihrer Herren. Die Gesellschaft war extrem gut organisiert: an der Spitze standen die Patrizier, die sich fast alle politischen Ämter sicherten und die Zügel fest in der Hand hielten. Dagegen mussten sich die Plebejer lange Zeit ihren Platz erkämpfen – und zwar nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch in der Politik. Das Verhältnis zwischen diesen Gruppen prägte das tägliche Leben enorm.

Was mich besonders fasziniert hat: die kulturelle Vielfalt! Viele Einflüsse kamen aus Griechenland, was man schnell an Kunst und Literatur merkt. Schau dir nur mal die Theaterstücke oder Gladiatorenkämpfe an – echte Publikumsmagnete damals! Im Forum Romanum pulsiert das politische und soziale Herz der Stadt, wo Menschen zusammenkamen, diskutierten und ihre Götter verehrten. Apropos Religion – die Römer hatten eine Vielzahl von Göttern, und ihre Rituale waren eng mit dem Gemeinschaftsleben verknüpft. Diese Feste brachten Leute zusammen und stärkten das Wir-Gefühl. Ehrlich gesagt – hinter dieser scheinbar strengen Schichtung steckt ein erstaunlich lebendiges Miteinander voller Gegensätze.

Die soziale Hierarchie: Patrizier und Plebejer

Kaum vorstellbar, wie sehr die soziale Hierarchie das Leben in Rom bestimmt hat – an der Spitze thronen die Patrizier, diese elitäre Clique aus alten Adelsfamilien mit schier endlosem Einfluss. Hier geht es nicht nur um viel Geld, sondern auch um politische Macht und religiöse Privilegien. Tatsächlich hatten sie das exklusive Recht, die höchsten Ämter zu bekleiden und bei wichtigen Versammlungen mitzureden – eine Art VIP-Zugang zur Republik. Im krassen Gegensatz dazu stehen die Plebejer: die breite Masse, von Bauern über Handwerker bis zu Händlern und Soldaten. Sie waren zwar essenziell für Wirtschaft und Militär, wurden aber lange Zeit an den Rand gedrängt – weder gesellschaftlich noch politisch konnten sie wirklich mitmischen.

Was mich besonders fasziniert hat: Die Spannung zwischen diesen beiden Klassen war wie eine tickende Zeitbombe. Über Jahre hinweg gab es immer wieder heftige Konflikte – so genannte Konflikte der Ordnung –, bis die Plebejer endlich ein kleines Stück mehr Einfluss erkämpften. Ein interessanter Durchbruch war das Veto-Recht: Tribunen durften nun gegen Entscheidungen der Patrizier Einspruch erheben. So entstand zumindest eine minimal demokratische Balance, auch wenn Patrizier weiterhin das Sagen hatten und soziale Mobilität eher Mangelware blieb.

Man merkt schnell, dass hinter den monumentalen Bauwerken und politischen Strukturen eine Gesellschaft steckte, die ständig am Rande eines Umbruchs stand. Ehrlich gesagt macht genau dieses Spannungsfeld den Reiz aus – denn Rom war nicht nur Machtzentrum, sondern auch ein Ort voller Gegensätze und Wandel.

Römische Götter und Religion

Der Tempel des Jupiter auf dem Kapitol ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern auch ein Fenster in die spirituelle Welt der Römer. Hier verehrten sie Jupiter, den König der Götter, der über Himmel und Blitzkräfte herrschte. Überhaupt war die römische Religion ein dicht verwobenes Netz aus zahlreichen Gottheiten – von der liebreizenden Venus bis hin zum kriegerischen Mars. Vesta hütete das Herdfeuer, das niemals erlahren durfte, während Neptun als Herrscher über Meere und Wasser galt. Diese Götter hatten alle ihre festen Plätze im Alltag und auf den zahlreichen öffentlichen Festen, wie den Ludi Romani, die mit Spielen und Umzügen ihren Tribut zollten.

Ehrlich gesagt hat mich überrascht, wie tief die Religion tatsächlich ins tägliche Leben eingriff – nicht nur in formellen Zeremonien, sondern auch bei privaten Ritualen und Opfergaben. Die Flamini, spezielle Priester, waren dafür verantwortlich, alles richtig ablaufen zu lassen – denn man glaubte fest an die Pax Deorum, die Friedensordnung zwischen Göttern und Menschen. Ein falscher Schritt konnte Unglück bedeuten, deshalb achteten sie penibel auf jedes Detail. Man spürt förmlich den Respekt, der dieser Verbindung entgegengebracht wurde.

Übrigens begann mit der Ausbreitung des Christentums langsam eine Veränderung – viele dieser Tempel verloren ihre Bedeutung und wurden schließlich durch Kirchen ersetzt. Doch die Mythen und Figuren der römischen Götterwelt haben ihre Spuren hinterlassen und sind auch heute noch in Kultur und Kunst präsent – fast so, als wären sie nie wirklich verschwunden.

Bildung und Unterhaltung im alten Rom

Ungefähr mit sieben Jahren ging ein römischer Junge meist in die Grammatikschule, wo der Unterricht nicht gerade billig war – teils verlangten Lehrer mehrere hundert Sesterzen im Jahr, was für wohlhabende Familien noch machbar war, aber bestimmt nicht für alle. Die meisten Schulen waren privat und von Lehrern geführt, die ganz schön strenge Methoden draufhatten. Unterrichtsstoff? Natürlich Sprache und Literatur, aber auch Rhetorik stand hoch im Kurs, denn damit konnte man später mächtig Eindruck machen – Politik war schließlich wichtig. Für Mädchen gab es eher Hauswirtschaft und soziale Umgangsformen, was irgendwie schade, aber typisch war.

Die Stadt pulsiert allerdings nicht nur vor Lernlust – Unterhaltung gehörte zum Alltag wie Brot und Wein! Stell dir mal das Kolosseum vor: Tausende Menschen drängten sich hier zu Gladiatorenkämpfen oder Theaterstücken. Der Lärm, die Aufregung – richtig mitreißend! Übrigens zahlte man oft keinen Cent Eintritt; solche Spiele organisierten die Behörden, um die Massen bei Laune zu halten und vielleicht auch ein bisschen Machtdemonstration zu betreiben. Es fühlte sich fast an wie ein riesiges Volksfest mit einem Hauch Gefahr und Nervenkitzel.

Philosophie war übrigens nicht nur trockenes Zeug für Professoren – in größeren Städten gab's sogar Vorlesungen, die vor allem gebildete Eliten anzogen. Bildung und Vergnügen standen also in engem Zusammenhang: Wer klug redete, machte Karriere – und wer gut unterhielt, gewann Herzen. Schon faszinierend, wie geschickt diese beiden Welten verknüpft wurden.

- Bildung spielte wichtige Rolle in römischer Gesellschaft

- Römische Schulen unterrichteten lesen, schreiben und rechnen für Jungen und Mädchen

- Fortgeschrittene Schulen für Rhetorik, Recht und Politik

- Unterhaltungsmöglichkeiten wie Gladiatorenspiele, Theateraufführungen und Wagenrennen im Circus Maximus

- Öffentliche Bäder (Thermene) für Entspannung und soziale Interaktion

Die Architektur und Infrastruktur Roms

Ungefähr 80.000 Kilometer römischer Straßen durchziehen einst das Reich – eine unfassbare Zahl, die zeigt, wie sehr Mobilität und Verbindung hier wirklich großgeschrieben wurden. Kaum irgendwo sonst in der Antike gab es ein solch engmaschiges Netz, das nicht nur den Handel, sondern auch den schnellen Truppentransport ermöglichte. Übrigens: Die Technik dahinter war so clever, dass viele dieser Wege bis heute erhalten sind. Und dann wären da noch die Aquädukte – der Aqua Appia beispielsweise brachte bereits früh Wasser in die Städte. Dieses System von Wasserleitungen versorgte öffentliche Brunnen und Thermen und sorgte so für Frische inmitten des städtischen Trubels.

Das Kolosseum ist natürlich ein Highlight, das ziemlich beeindruckt – drei Stockwerke hoch und mit Platz für etwa 50.000 Zuschauer, die dort Spektakel aller Art erleben konnten. Aber nicht nur der Größenwahn der Bauwerke beeindruckt: Römische Bauten wie das Forum Romanum oder das Pantheon zeigen, wie geschickt Beton, Bögen und Gewölbe eingesetzt wurden. Das macht die Architektur nicht nur stabil und langlebig, sondern irgendwie auch elegant.

Und dann gibt's noch diese speziellen Thermen – die Caracalla-Thermen zum Beispiel waren mehr als nur Badehäuser. Sie hatten Sportanlagen, Gärten und sogar Orte zum Chillen mit Freunden. Für einen kleinen Obolus oder manchmal sogar umsonst konnte man sich dort simpelweg was Gutes tun und Leute treffen. Ehrlich gesagt fühlt man sich durch solche Einrichtungen fast schon zurückversetzt in eine Zeit, in der Gemeinschaft großgeschrieben wurde – ziemlich faszinierend, wie das alles zusammenpasst: Macht, Funktionalität und ein bisschen Lifestyle!

Das Kolosseum und die römischen Bäder

Drei Stockwerke hoch ragt das Kolosseum in den Himmel – ein mächtiges Relikt der römischen Baumeister. Mit einer Länge von etwa 189 Metern und einer Breite von 156 Metern beeindruckt es durch seine elliptische Form, die früher bis zu 50.000 Zuschauer fasste. Stell dir vor, wie hier einst Gladiatoren kämpften oder wilde Tierhetzen stattfanden – die Atmosphäre muss elektrisierend gewesen sein! Das Bauwerk besteht aus robustem Travertinstein, der einst mit Marmor verkleidet war – heute sieht man die ehrwürdige Substanz fast schon wie ein Zeitzeuge sprechen. Übrigens, wer den Trubel umgehen will, sollte früh morgens kommen: Öffnungszeiten sind täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr, aber um 18:00 Uhr schließt der letzte Einlass.

Überraschend günstig sind übrigens die Tickets: Rund 18 Euro kostet ein Standardticket, während du mit etwas Glück für etwa 2 Euro eine Ermäßigung bekommst – vorausgesetzt, du sicherst dir dein Ticket vorher online, sonst heißt es womöglich lange anstehen. Ganz in der Nähe findest du auch die berühmten römischen Bäder, etwa die Caracalla- oder Diokletian-Thermen. Diese Anlagen waren weit mehr als Toiletten – sie hatten beheizte Becken, Dampfbäder und sogar soziale Bereiche, wo sich Römer entspannten und austauschten. Die ausgeklügelten Heizsysteme waren damals wirklich futuristisch und machten das Baden zum Erlebnis für alle Sinne.

Das römische Straßennetz

Über 400.000 Kilometer Straßen – das ist keine Übertreibung, sondern tatsächlich das beeindruckende Ausmaß des römischen Straßennetzes. Von all dem waren etwa 80.000 Kilometer gepflastert, was für damalige Zeiten wirklich eine Meisterleistung war. Der Gedanke dahinter? Militär, Handel und Kommunikation sollten miteinander verzahnt sein, damit Truppen genauso schnell unterwegs sind wie Händler oder Boten. Besonders die Via Appia hat es mir angetan – sie verband Rom mit Brindisi und wurde nicht umsonst als „Königin der Straßen“ bezeichnet.

Es fällt sofort auf, wie gerade viele dieser Wege angelegt wurden. Keine verschlungenen Pfade, sondern klare Linien, die wichtige Städte miteinander verknüpften und so Reisen wesentlich beschleunigten. Ehrlich gesagt zeigt das viel über die Planung und den Ehrgeiz der Ingenieure damals – mehrere Schichten Material sorgten dafür, dass diese Verkehrsadern erstaunlich langlebig waren. Man kann sich gut vorstellen, wie aufwendig der Bau gewesen sein muss, auch wenn heute kaum jemand mehr darüber nachdenkt.

Was ich besonders spannend fand: Diese alten Straßen sind längst nicht nur Relikte vergangener Zeiten; sie prägen teilweise noch moderne Verkehrswege Europas. Also beim nächsten Mal auf einer Landstraße unterwegs zu sein – vielleicht folgst du ja einem Stück römischer Geschichte unter deinen Reifen. Kaum zu glauben, dass diese Wege schon vor über zweitausend Jahren solche Bedeutung hatten und bis heute besuchen viele Leute die Überreste davon – ein echtes Stück antike Infrastruktur, das immer noch Geschichten erzählt.

- Das römische Straßennetz war eines der fortschrittlichsten seiner Zeit

- Die Straßen spielten eine entscheidende Rolle bei der Verbindung des Römischen Reiches

- Es gab verschiedene Arten von Straßen im Netzwerk

Die Aquädukte und Wasserversorgung

Drei Stockwerke hoch ragte der berühmte Aqua Claudia an manchen Stellen in den Himmel – schon allein das ist richtig beeindruckend! Über 68 Kilometer lang führte dieses Aquädukt Wasser aus entfernten Quellen direkt in die Stadt. Insgesamt gab es ein riesiges Netz von mehr als 500 Kilometern Aquädukten, die Rom mit frischem Wasser versorgten. Stell dir vor: Rund 1.000 öffentliche Brunnen waren in der Stadt verteilt, wo sich die Menschen täglich ihr Wasser holten. Das war damals wirklich eine technische Meisterleistung und hat das Leben in Rom enorm verbessert.

Ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht erwartet, wie wichtig die Wasserversorgung für die Römer war – nicht nur für Trinkwasser, sondern auch für riesige öffentliche Bäder, wie die Caracalla-Thermen. Die verbrauchten täglich etwa 1.600 Kubikmeter Wasser! Ich konnte mir richtig vorstellen, wie soziale Treffpunkte hier entstanden sind, ganz ohne Stress um Ressourcen. Was mich besonders fasziniert hat: Die Römer hatten sogar strenge Regeln, um sicherzustellen, dass das Wasser sauber blieb und die Leitungen intakt waren. Kein Wunder, dass sie bei Kriegen und beim Städtebau so viel Wert auf ihre Wassersysteme legten.

Überraschend war für mich auch, wie sehr diese Infrastruktur zum Wohlstand Roms beigetragen hat – denn ohne sauberes Wasser funktioniert einfach nichts dauerhaft. Heute sind viele dieser Bauwerke noch zu sehen – zwar oft in Ruinen, aber sie erzählen eine Geschichte von unglaublicher Ingenieurskunst und dem unermüdlichen Ehrgeiz einer Zivilisation, die jeden Tag aufs Neue erfrischt wurde.

Der Untergang des Römischen Reiches

Wer sich einmal vorstellt, wie das mächtige Reich Stück für Stück zerfiel, spürt beinahe den schweren Atem der Geschichte. Die letzten Jahrzehnte waren von Chaos geprägt: innere Machtkämpfe, eine kaum noch zu kontrollierende Armee und wirtschaftliche Krisen, die den Alltag der Menschen erschwerten. Irgendwo zwischen inflationären Preisen und einer schwerfälligen Steuerpolitik begann die einst unerschütterliche Zentralgewalt zu bröckeln.

Das Gefühl von Sicherheit verblasste, als germanische Stämme wie die Goten oder Vandalen in immer kürzeren Abständen in das Reich eindrangen – und ja, 410 hat es Rom tatsächlich erwischt: Die Westgoten plünderten die Stadt, ein Ereignis, das bis heute als Sinnbild für den Verfall gilt. Trotzdem hielt sich der Osten des Imperiums erstaunlich lange; man nennt ihn heute oft Byzantinisches Reich, dessen Geschichte weit über das Ende in Rom hinausreichte.

Eigentlich war der Untergang keine plötzliche Katastrophe, sondern eher ein langsames Nachlassen – wie ein gewaltiger Koloss, der allmählich ins Schwanken gerät. Die Teilung in West- und Ostreich zeigte deutlich, dass man es nicht mehr schaffte, alles unter einen Hut zu bringen. Insofern ist es fast beeindruckend, wie lang so ein imperiales Konstrukt überhaupt durchhalten konnte – trotz all der inneren und äußeren Widrigkeiten.

Die Krise des 3. Jahrhunderts

Über 20 Herrscher in rund fünf Jahrzehnten – das sagt eigentlich schon alles über die Krise des 3. Jahrhunderts. Und ehrlich gesagt, muss man sich das mal vorstellen: Kaum ein Kaiser hielt lange genug durch, um wirklich Ruhe reinzubringen. Die Straßen Roms waren sicher von Unsicherheiten geprägt, denn ständig wechselnde Machthaber sorgten für Chaos und jede Menge politische Intrigen. Von allen Seiten drängten außerdem germanische Stämme und auch die mächtigen Sassaniden an die Grenzen – da war ständiger Alarm angesagt.

Dass das Imperium in dieser Zeit wirtschaftlich ziemlich am Limit war, spürst du sogar heute noch bei den archäologischen Funden. Die Munzen aus dieser Epoche sind ein trauriges Zeugnis der Inflation: Der Wert des Denars schrumpfte so krass, dass Preise manchmal um das 20-fache oder mehr anstiegen – das ist wirklich heftig! Ganze Provinzen wie Gallien oder Palmyra griffen zum eigenen Ding und prägten ihre eigenen Münzen – eine Reaktion auf das wachsende Auseinanderbrechen des Reiches.

Interessanterweise nahm die Treue der Soldaten eher zu ihren Kommandeuren als zum Kaiser selbst ab. So etwas erzwingt ja förmlich eine Fragmentierung, wenn keiner mehr richtig zuzuhören scheint. Hätte man damals schon Smartphones gehabt, wäre wohl jede Provinz ihr eigener kleine Twitter-Account gewesen, voll mit Nachrichten von regionalen Herrschern.

Schlussendlich war es dann einer wie Diokletian, der nach diesem wilden Jahrhundert den Fuß auf die Bremse setzte und das Ruder wieder herumriss – mit Reformen, die Rom überhaupt erst wieder stabilisieren konnten. Aber bis dahin blieb es turbulent und für viele sicher eine Zeit voller Unsicherheit und Umbruch.

- Zeit großer Unsicherheit und Instabilität im Römischen Reich

- Externe Bedrohungen durch barbarische Einfälle

- Maßnahmen zur Stabilisierung des Reiches in Gang

- Wendepunkt durch Aufstieg neuer Kaiser

- Erholung und Restrukturierung durch geschicktes Management

Die Teilung des Römischen Reiches

395 n. Chr. trennte Kaiser Theodosius I. das riesige Imperium in zwei Teile – eine Entscheidung, die mehr als nur politische Grenzen verschieben sollte. Auf der einen Seite herrschte Arcadius über den Osten mit Konstantinopel als Zentrum, auf der anderen sein Bruder Honorius im Westen mit Rom als Basis. Man könnte fast sagen, dass hier zwei völlig verschiedene Welten entstanden: Während das Weströmische Reich mit ständigen Angriffen durch Vandalen und Goten zu kämpfen hatte, florierte das Oströmische Reich noch für Jahrhunderte kulturell und wirtschaftlich.

Die Atmosphäre damals muss ziemlich angespannt gewesen sein – überall Gerüchte über Invasionen und Verwaltungsreformen, die versuchten, das große Reich irgendwie zusammenzuhalten. Im Westen jedoch ging’s bergab; die Macht schwand rapide, bis schließlich 476 der letzte Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt wurde – ein Ereignis, das wohl viele erschüttert hat. Im Osten hingegen setzte man eher auf Stabilität und behielt alte Bräuche bei, was sich auch in der Religion zeigte: Während im Westen das Christentum immer dominanter wurde, blieben griechische Traditionen im östlichen Teil lebendig.

Ehrlich gesagt ist es faszinierend zu sehen, wie diese Teilung nicht nur politisch wirkte, sondern auch tiefgreifende kulturelle Spuren hinterließ. Wenn du heute durch die Ruinen beider Reiche wanderst, spürst du fast die unterschiedlichen Identitäten, die sich damals herausgebildet haben – ein echtes Miteinander von Wandel und Beständigkeit.

Die germanischen Invasionen und das Ende des Weströmischen Reiches

Ungefähr eine Million Menschen lebten einst in der Stadt, die du heute nur noch mit etwa 100.000 Einwohnern vorfindest – ein drastischer Rückgang, der viel über die Zeit der germanischen Invasionen aussagt. Kaum zu glauben, dass gerade in dieser Phase die Westgoten unter Alarich I. die Straßen Roms unsicher machten und die Stadt 410 n. Chr. plünderten – ein Ereignis, das wie ein Schock durch das Reich ging. Später kamen dann die Vandalen, die nicht weniger dramatisch 455 n. Chr. erneut in Rom einfielen und für Verwüstung sorgten.

Dabei war das römische Militär längst nicht mehr so stark wie früher; Ressourcenmangel und innerer Zerfall sorgten dafür, dass sich germanische Stämme immer tiefer ins Reich einnisteten. Odoaker, ein germanischer Heerführer, setzte schließlich den letzten weströmischen Kaiser ab – ein symbolisches Ende einer Ära, das man sich kaum greifbarer vorstellen kann.

Überraschend war für mich zu erfahren, wie diese Invasionen nicht nur Zerstörung brachten, sondern auch den Grundstein für neue Königreiche legten. Die Verschmelzung von römischer und germanischer Kultur hat Europa nachhaltig geprägt und ist wohl der Ursprung dessen, was wir heute als Mittelalter kennen. Wenn du also heute durch alte Ruinen wanderst oder an historischen Orten verweilst, spürst du diese Mischung fast wie einen flüchtigen Atem aus einer längst vergangenen Zeit – spannend und irgendwie auch bewegend.