Einführung in den Tschad

Mit rund 1,28 Millionen Quadratkilometern zählt der Tschad zu den flächenmäßig größten Ländern Afrikas – das spürt man sofort, wenn du von der Hauptstadt N'Djamena aus in die Weite des Landes fährst. Knapp 16 Millionen Menschen leben hier, darunter viele verschiedene ethnische Gruppen wie die Araber und Sara sowie diverse Nomaden, die mit ihren Herden durch die teils karge Landschaft ziehen. Die Mischung aus Französisch und Arabisch als Sprachen sorgt für einen bunten kulturellen Austausch. Übrigens: N'Djamena selbst liegt direkt am Chari-Fluss und ist das pulsierende Zentrum, wo Handel, Kultur und Politik zusammentreffen – ein lebendiger Kontrast zu den ruhigen Savannen und der endlosen Sahara im Norden.

Ehrlich gesagt ist das Land was den Tourismus angeht noch ziemlich unbekannt; Infrastruktur ist oft rudimentär und manche Gebiete solltest du nur mit besonderer Vorsicht bereisen. Trotzdem hat gerade diese Herausforderung etwas Faszinierendes an sich – ein bisschen Abenteuer steckt definitiv in jeder Reise hier! Landwirtschaft und Viehzucht dominieren das tägliche Leben vieler Menschen, wobei Erdöl in den letzten Jahren zunehmend zur wirtschaftlichen Rolle des Landes beiträgt. Apropos Natur: Der Tschadsee, der einst riesig war, ist heute deutlich geschrumpft – was ein eher bedrückender Gedanke ist, wenn man an die Zukunft denkt.

Die beste Zeit für deinen Besuch? Klarerweise die Trockenzeit von November bis April, denn dann sind die Temperaturen erträglicher – vor allem wenn du vorhast, viel unterwegs zu sein. Ein kleiner Tipp am Rande: Halte dich gut informiert über die aktuelle Sicherheitslage, besonders wenn du ins ländliche oder nördliche Gebiet willst – dort kann’s manchmal etwas unruhig sein. Trotz allem fühlt sich dieses Land mit seinem Mix aus Traditionen und moderner Entwicklung einfach lebendig an.

Geografische Lage und Landschaftsmerkmale

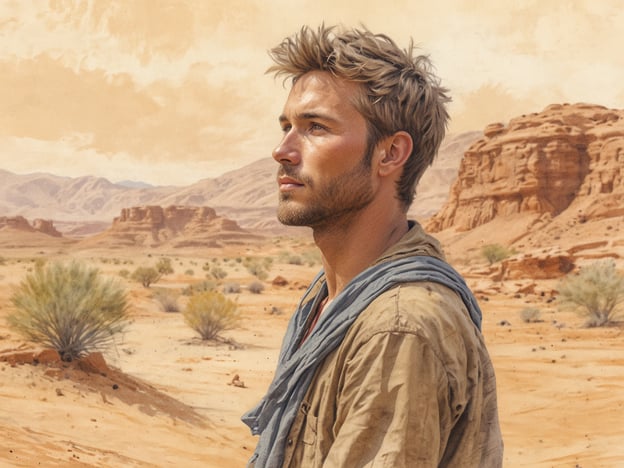

Rund 1,3 Millionen Quadratkilometer pure Vielfalt – so groß ist das Land, das du heute erkundest. Zwischen den Grenzen zu Libyen, Sudan und Niger erstreckt sich eine Landschaft, die kaum widersprüchlicher sein könnte: Im Norden dominieren die Weiten der Sahara mit ihren sandigen Dünen und brüchigen Felsformationen. Dort oben im Tibesti-Gebirge ragt der Emi Koussi stolze 3.415 Meter in den Himmel – das ist wirklich beeindruckend für eine Wüstenregion. Die Hitze hier fühlt sich fast greifbar an, während weiter südlich die Luft schon merklich feuchter wird.

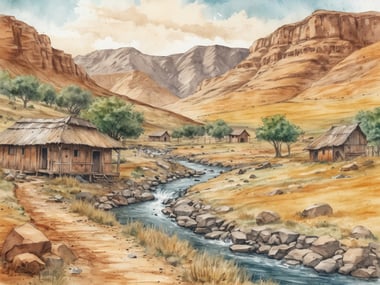

Hier findest du nicht nur trockene Savannen, sondern auch fruchtbare Böden, die von einem Netz aus Gewässern durchzogen sind. Der Tschadsee zum Beispiel – trotz seiner geschrumpften Größe von etwa 1.400 Quadratkilometern – hält immer noch eine zentrale Stellung als Wasserquelle für Menschen und Tiere. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht erwartet, dass ein Binnenland so unterschiedliche Landschaften vereint: Von zerklüfteten Felsen über ausgedehnte Sandflächen bis hin zu grüneren Regionen, in denen das Leben scheinbar leichter fällt.

Interessant ist auch, wie eng diese Geografie mit der Kultur verbunden ist. Nomaden wie die Tuareg oder arabische Gruppen ziehen durchs Land und leben prächtig angepasst zwischen Sand und Savanne – ihr Alltag ist stark geprägt von der Haltung ihrer Tierherden. So unterschiedlich die Landschaften auch sind, sie alle erzählen Geschichten von Anpassung und dem Kampf ums Überleben in einer oft unbarmherzigen Umgebung.

- Norden prägt die Sahara mit endlosen Sanddünen und Artenvielfalt

- Im Süden dominiert der Tschadsee als lebenswichtige Ressource

- Zentrale und östliche Regionen bieten Hügel, Steppen und Savannen für Viehzucht

- Nomadenstämme passen sich den saisonalen Niederschlägen an

- Vielfalt an Anbaukulturen durch unterschiedliche klimatische Bedingungen

Historische Entwicklung und kulturelle Vielfalt

Über 200 ethnische Gruppen leben hier zusammen – das allein verrät schon, wie bunt und vielschichtig die Kultur des Landes ist. Araber, Sara, Teda, Kanuri – jede dieser Gemeinschaften hat ihre ganz eigenen Sprachen und Bräuche, die du vor Ort immer wieder entdeckst. Die Geschichte dahinter ist mindestens genauso spannend: Ab dem 9. Jahrhundert war das Gebiet Teil großer Reiche wie dem Kanem-Bornu-Reich, das nach wie vor in den Erzählungen der Menschen lebendig bleibt. Besonders beeindruckend fand ich, wie die traditionellen Nomadenstämme trotz der vielen Umbrüche ihre Lebensweise bewahren konnten. Die Teda etwa leben noch heute hauptsächlich vom Vieh und ziehen mit ihren Herden durch die Wüstenlandschaften; dabei prägt ihre mobile Lebensform auch ihre kulturellen Rituale und Feste stark.

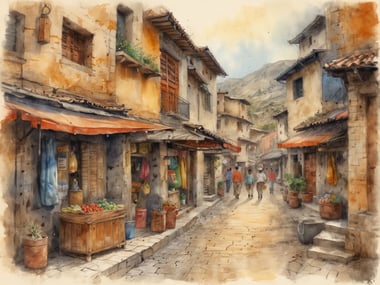

Die französische Kolonialzeit hat natürlich Spuren hinterlassen – moderne Verwaltungssysteme wurden eingeführt und brachten Veränderungen mit sich, die nicht immer leicht zu verkraften waren. Nach der Unabhängigkeit gab es politische Turbulenzen und Konflikte, aber gerade dadurch wirkt die kulturelle Identität umso lebendiger: Traditionelle Musik und Tänze werden weiterhin mit viel Leidenschaft weitergegeben. Auf manchen Märkten in abgelegenen Dörfern kannst du regelrechte Zusammenkünfte erleben, bei denen alle Gruppen ihre Spezialitäten präsentieren – ein echtes Erlebnis für alle Sinne. Ehrlich gesagt war ich überrascht, wie sehr diese kulturellen Facetten den Alltag prägen und gleichzeitig einen starken Zusammenhalt schaffen.

Die Wüstenlandschaften im Tschad

Der Tschadsee schrumpft – und zwar heftig. Von einst riesigen 25.000 Quadratkilometern sind nur noch knapp 1.500 übrig geblieben, was wirklich enorm ist. Diese Veränderung spürt man nicht nur in der Luft, sondern auch an den Menschen, die hier leben. Die Fischerei hat drastisch abgenommen, und die Felder rund um den See leiden unter Wassermangel. Du kannst dir vorstellen, wie eng das wird, wenn eine ganze Region so plötzlich mit weniger Wasser auskommen muss.

Weiter nördlich erstreckt sich die Sahara, deren Hitze richtig einschüchternd sein kann – tagsüber klettern die Temperaturen locker über 40 Grad Celsius. Trotzdem gibt es hier Leben: Akazienbüsche recken ihre Äste in den wolkenlosen Himmel, und Tiere wie Antilopen haben sich perfekt angepasst. Die Toubou und Zaghawa gehören zu den Nomaden, die durch diese raue Landschaft ziehen – sie wissen genau, wo es Wasser gibt und wie man mit wenig auskommt. Ihre Herden begleiten sie auf langen Wanderungen, bei denen jede Wasserstelle Gold wert ist.

Ich war übrigens zwischen November und Februar unterwegs – das ist wohl die beste Zeit, weil es etwas angenehmer ist als in der brütenden Sommerhitze. Die Infrastruktur? Ehrlich gesagt ziemlich überschaubar. Wer hierher will, muss sich gut vorbereiten – abgelegene Gegenden mit wenig Komfort sind eher die Regel als die Ausnahme. Aber genau das macht den Reiz aus: Natur pur, verbunden mit einer Kultur, die seit Jahrhunderten im Einklang mit dieser einzigartigen Wüste lebt.

Der Tschadsee und seine Veränderungen

Ungefähr die Größe eines kleinen europäischen Landes – so groß war die Wasserfläche des Tschadsees einst. Heute wirkt der See fast wie ein Schatten seiner selbst, denn von damals etwa 25.000 Quadratkilometern sind kaum mehr als 1.500 übrig geblieben. Das ist schon heftig, oder? Die Gründe dafür liegen vor allem beim Klimawandel: Weniger Regen, mehr Hitze und eine ständig steigende Verdunstung rauben dem Gewässer seinen Lebensraum.

Was das konkret heißt? Stell dir mal vor, die Fischer am Ufer verlieren nach und nach ihre Fanggründe, weil viele Fischarten verschwinden. Dazu kommt, dass sich fruchtbarer Boden immer öfter in staubige Wüste verwandelt – ziemlich bitter für die Bauern und Hirten in der Gegend. Und obwohl der See an den Grenzen von vier Ländern liegt – Tschad, Niger, Nigeria und Kamerun – spürt man hier deutlich, wie Umweltprobleme schnell auch zu politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen werden können.

Verschiedene Projekte versuchen übrigens, dem Niedergang entgegenzuwirken. Nachhaltige Wassermanagementmaßnahmen sind da ein Stichwort. Aber um ehrlich zu sein: So richtig einfach ist das nicht, wenn man bedenkt, dass sich hier unterschiedliche Interessen treffen und oft Konflikte brodeln. Dennoch bleibt der Tschadsee ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eng Natur und Mensch miteinander verflochten sind – und wie zerbrechlich dieses Gleichgewicht manchmal ist.

- Der Tschadsee hat seit den 1960er Jahren über 90 Prozent seiner Fläche verloren.

- Die lokale Fischerei leidet unter Rückgang der Bestände und sozialer Konkurrenz um Ressourcen.

- Traditionelle Landwirtschaft wird durch Bodenversalzung und Klimaveränderungen bedroht.

- Viele Gemeinschaften entwickeln Anpassungsstrategien wie innovative Bewässerung und Fischzucht.

- Es wächst das Bewusstsein für den Schutz der verbleibenden Wasserressourcen.

Die Sahara: Extremer Lebensraum und seine Herausforderungen

Über 9 Millionen Quadratkilometer erstreckt sich die Sahara – ein Lebensraum, der wirklich alles andere als gemütlich ist. Tagsüber klettern die Temperaturen locker über 50 Grad, während der Regen kaum mehr als 250 Millimeter im Jahr erreicht. Für die Leute, die hier leben, ist das kein Urlaub, sondern purer Überlebenskampf. Besonders krass zeigt sich das im Tschad: Der Tschadsee schrumpft seit Jahrzehnten dramatisch – er hat inzwischen etwa 90 Prozent seiner Fläche eingebüßt. Das ist für Millionen Menschen eine echte Katastrophe, denn Fischerei und Landwirtschaft funktionieren so kaum noch. Und die nomadischen Gemeinschaften? Die Teda oder Zaghawa zum Beispiel müssen ihre traditionellen Wanderwege immer wieder anpassen, weil Wasser und Weideflächen knapp werden. Wasserknappheit führt nicht selten zu Streit um Ressourcen – ziemlich nachvollziehbar, oder? Eigentlich lebt man hier in einem ständigen Balanceakt zwischen Naturgewalten und Anpassung. Ehrlich gesagt beeindruckt mich besonders, wie diese Kulturen seit Jahrhunderten mit solch extremen Bedingungen klarkommen und dabei ihre Identität bewahren. Dennoch merkt man, wie sehr der Klimawandel an den Grundfesten nagt – manchmal fühlt sich die Sahara fast schon wie ein Mahnmal für unsere Zeit an.

Nomadenkulturen im Tschad

Überraschend lebendig wird die endlose Weite Nordtschads, wenn du auf eine Gruppe der Tubu triffst. Diese robusten Nomaden durchqueren das rauhe Tibesti-Gebirge und das Ennedi-Massiv mit ihren Herden aus Ziegen, Schafen und Dromedaren – Tiere, die hier quasi wie ein Schatz gehütet werden. Ihre Zelte bestehen häufig aus Ziegenhaut, was ihre enge Verbindung zur Natur unterstreicht. Manchmal hörst du aus der Ferne den Klang ihrer Trommeln oder siehst Tänze, die lange Traditionen lebendig halten – ehrlich gesagt ein faszinierendes Erlebnis, das tief unter die Haut geht.

Rund um die zentralen Wasserstellen im Süden leben hingegen arabische Nomadengruppen wie die Baggara. Ihre Rinderherden sind ihr ganzer Stolz – und tatsächlich ist ihre Existenz stark an die Jahreszeiten gekoppelt. Ist zu lange Trockenzeit angesagt, müssen sie oft weiterziehen, was sich auf das soziale Gefüge ihrer Gemeinschaften auswirkt. Trotz dieser Unsicherheiten hält die Musik in ihren Zelten die Stimmung aufrecht und Geschichten von Generation zu Generation weiter.

Natürlich haben Klimaveränderungen viele Herausforderungen gebracht – besonders Wasserknappheit setzt diesen Völkern zu und macht ihre Mobilität schwieriger. Trotzdem zeigen diese Gruppen eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit, die man kaum woanders so direkt spürt. Wer authentische Einblicke in eine Lebensweise bekommen will, bei der Tradition und Überlebenskunst dicht beieinander liegen, ist hier richtig aufgehoben.

Die Traditionen der Tubu-Nomaden

Inmitten der endlosen Weite der Wüste bewegen sich die Tubu-Nomaden stetig auf der Suche nach Wasserstellen und frischem Weideland – das ist ihr tägliches Überlebensspiel. Ihre Herden, vor allem Ziegen, Schafe und Kamele, sind nicht nur essenziell zum Leben, sondern auch ein deutliches Statussymbol in der Gemeinschaft. Man spürt förmlich den Stolz, wenn ein Tubu-Hirte von seinen Tieren erzählt und dabei mit einer Selbstverständlichkeit beeindruckt, die man so schnell nicht vergisst. Die traditionelle Kleidung aus handgewebten Stoffen ist ein echtes Highlight: Männer tragen lange, fließende Gewänder, während Frauen mit bunten Tüchern und funkelndem Schmuck leuchten – fast so, als würden sie Farbe in die sonst karge Landschaft bringen.

Der Klang der Geschichten, die in langen Nächten ums Lagerfeuer erzählt werden, hallt noch lange nach. Diese mündliche Überlieferung verbindet Gegenwart und Vergangenheit auf eine Weise, die tief berührt. Die Erzählungen sind voller Mythen und Alltagserfahrungen – eine lebendige Chronik eines Lebens zwischen Sanddünen und Himmelsblau. Allerdings gibt es ehrliche Sorgen: Die anhaltende Dürre und das Schwinden der Wasserquellen zwingen viele Tubu, ihre gewohnten Pfade zu verlassen oder anzupassen. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Gemeinschaften gleichzeitig an ihren Traditionen festhalten und dennoch neue Wege suchen – eine Balance, die wohl viel Kraft kostet.

- Tubu-Nomaden leben in den Wüstengebieten des Tschads und bewahren eine einzigartige Kultur.

- Mündlich überlieferte Legenden und Erzählungen vermitteln Wissen über die Wüste.

- Die typischen Gewänder der Tubu sind Ausdruck ihrer kulturellen Identität.

- Feste und Zeremonien feiern Jahreszeiten und stärken das Gemeinschaftsgefühl.

- Die nachhaltige Ressourcennutzung ist zentral für ihre Lebensweise.

Das Leben der Kanuri und ihre Anpassungsstrategien

Ungefähr eine halbe Tagesreise von den flimmernden Sanddünen entfernt leben die Kanuri, deren Alltag sich erstaunlich an die Tücken der Wüste angepasst hat. Ihre Herden aus Ziegen, Schafen und Kamelgespannen sind nicht nur Nutztiere, sondern gleichzeitig lebendige Begleiter in dieser rauen Welt – sie bringen nicht nur Milch und Fleisch, sondern auch den unverzichtbaren Transport über endlose Strecken. Die Kanuri bauen auf Hirse und Sorghum, Pflanzen, die trockenheitsresistent sind und den kurzen Regenphasen trotzen. Was ich besonders faszinierend fand: ihre traditionellen Bewässerungsmethoden. Sie erinnern fast an kleine Wunderwerke – ausgeklügelte Techniken, um das knappe Wasser optimal zu nutzen und Ernten trotz unberechenbarer Wetterkapriolen zu sichern.

Gemeinschaft hält hier buchstäblich alles zusammen. An Festtagen pulsiert das Dorfleben mit Musik und Tanz; dabei wird viel erzählt, was man sich unbedingt merken sollte, denn mündliche Überlieferung ist bei den Kanuri das wahre Schatzkästchen ihres kulturellen Wissens. Sprache? Da hörst du oft Kanuri gemischt mit arabischen Klängen – ein lebendiges Zeugnis ihrer Geschichte. Ehrlich gesagt beeindruckt mich am meisten ihre Anpassungsfähigkeit: Trotz zunehmender Wasserknappheit und der immer härter werdenden Bedingungen durch den Klimawandel gelingt es ihnen, Traditionen lebendig zu halten und gleichzeitig neue Wege zu finden. Dieses ständige Balancieren zwischen Altbewährtem und Notwendigem ist wirklich ein faszinierender Einblick in menschliche Resilienz.

Herausforderungen für Mensch und Natur

Der Tschadsee hat in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Wandlung durchgemacht – von einst rund 25.000 auf etwa 1.500 Quadratkilometer geschrumpft, fast auf ein Zehntel seiner ursprünglichen Größe. Das spürt man sofort, wenn du heute an seine Ufer kommst: Die Wasserflächen sind deutlich zurückgegangen, und die Vegetation drumherum wirkt oft ausgedörrt und karg. Für die Menschen hier, vor allem die nomadischen Hirten, ist das ein harter Schlag. Ihre traditionellen Wanderungen werden eingeschränkt, weil Wasserstellen weniger werden. Das führt zu mehr Konkurrenz um die wenigen Weideflächen – keine einfache Situation, wenn du bedenkt, wie sehr ihre ganze Existenz von der Mobilität abhängt.

Außerdem macht die Überfischung dem See arg zu schaffen. Fischbestände sinken rapide, wodurch Familien, die von der Fischerei leben, ihre Nahrungsgrundlage verlieren. Ehrlich gesagt ist es bedrückend zu sehen, wie die Natur an vielen Ecken aus dem Gleichgewicht gerät. Dürren und Überschwemmungen kommen immer häufiger vor – Wetterextreme, die das ohnehin fragile Ökosystem zusätzlich belasten.

Die Regierung und verschiedene Organisationen setzen sich zwar für nachhaltige Lösungen ein – doch angesichts der rasanten Veränderungen fühlt sich das fast wie ein Rennen gegen die Zeit an. Der Tschad braucht dringend Hilfe, damit Mensch und Natur sich auf neue Bedingungen einstellen und langfristig überleben können. Dieses Gefühl von Dringlichkeit ist hier überall präsent und macht den Besuch zu einer wirklich nachdenklichen Erfahrung.

Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Wüstenregionen

Der Tschadsee hat sich in den letzten Jahrzehnten auf gerade mal etwa zehn Prozent seiner ursprünglichen Größe zurückgezogen – das ist wirklich beeindruckend und beängstigend zugleich. Hitze und veränderte Regenmuster sorgen dafür, dass der See immer weiter schrumpft, während gleichzeitig Wasser für die Landwirtschaft abgepumpt wird. Über 30 Millionen Menschen in der Region leiden unter dieser zunehmenden Wasserknappheit – Nomaden wie Bauern gleichermaßen. Die sonst so weitläufigen Wanderwege der Viehzüchter sind mittlerweile durch ausgetrocknete Flächen und weniger Wasserstellen stark eingeschränkt. Ehrlich gesagt spürt man hier förmlich die Spannung zwischen den Gemeinschaften, die alle um das wenige Nass konkurrieren.

Die Temperaturen steigen stetig – um ungefähr 1,5 bis 2 Grad Celsius in den letzten Jahrzehnten. Das mag zwar nicht dramatisch klingen, doch für diese empfindliche Gegend bedeutet es eine massive Beschleunigung der Desertifikation. Fruchtbares Land verwandelt sich langsam in Wüste, und das macht das Überleben nicht gerade leichter. Die Luft ist häufig staubig, und manchmal scheint es, als würden selbst die widerstandsfähigen Pflanzen kapitulieren.

In Gesprächen mit Einheimischen wurde mir schnell klar: Ohne dringende Maßnahmen zum Schutz der Wasserressourcen und nachhaltigere Bewirtschaftung könnten viele bald gezwungen sein, ihre Heimat hinter sich zu lassen. Die Anpassung an diese Veränderungen ist längst keine Option mehr – sie ist überlebenswichtig. Und trotz aller schwierigen Umstände fühlt man hier auch ein starkes Bewusstsein dafür, wie fragil dieses Ökosystem wirklich ist.

- Anstieg der Temperaturen verstärkt Verdunstungsraten und belastet Wasserreserven

- Zugänglichkeit von Wasserquellen in Regionen wie der Sahara nimmt ab

- Intensität und Häufigkeit von Extremwetterereignissen nehmen zu

- Klimawandel gefährdet die soziale und wirtschaftliche Stabilität der Gemeinschaften

- Notwendigkeit kollektiver Anpassungsstrategien wird drängender

Konflikte um Ressourcen und Lebensräume der Nomaden

Kaum zu glauben, aber der einst mächtige Tschadsee, der früher mal über 25.000 Quadratkilometer groß war, schrumpft heute auf weniger als 1.500 – das fühlt sich fast schon wie eine Katastrophe an. Für die Nomaden wie die Teda oder die Kanembou ist das nicht einfach nur eine Zahl, sondern tägliche Realität: Der Wassermangel zwingt sie förmlich dazu, immer neue Weideflächen zu suchen. Und genau hier entbrennen viele Konflikte – denn oft überschneiden sich diese Gebiete mit Feldern von Bauern, die ebenfalls ums Überleben kämpfen. Das ständige Ringen um Wasser und Gras macht aus Nachbarn schnell Rivalen, was leider auch schon zu gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt hat.

Überraschend ist, wie sehr man spürt, dass all das nicht nur aus dem Nichts kommt: Die Temperaturen steigen kontinuierlich, während der Regen immer seltener fällt. Wüsten wandern buchstäblich in Richtung Siedlungen und zwingen Menschen zum Umdenken. Ehrlich gesagt hatte ich mir nicht vorgestellt, wie fragil diese Lebensweise ist – diese ständige Balance zwischen Überleben und Anpassung. Und es betrifft nicht nur den Tschad selbst; durch die regionalen Verflechtungen haben diese Ressourcenkämpfe durchaus Auswirkungen auf benachbarte Länder. Da wird einem klar, wie eng Mensch und Umwelt hier verflochten sind – und wie dringend Lösungen gebraucht werden.

Perspektiven für die Zukunft

Der Tschadsee, einst ein riesiges Gewässer, das du fast endlos überblicken konntest, hat sich inzwischen um etwa 90 Prozent verkleinert – eine drastische Veränderung, die dir sofort ins Auge fällt, wenn du heute an seinem verbliebenen Ufer stehst. Gerade für die nomadischen Gruppen wie die Teda und Zaghawa, deren Leben traditionell mit der Fischerei und Viehzucht verwoben ist, hat diese Entwicklung massive Auswirkungen. Wasserknappheit sorgt zunehmend für Spannungen und zwingt manche Familien zur Migration. Schätzungen sagen sogar, dass bis zu 25 Millionen Menschen in der Sahelzone – zu der auch dieser Teil Afrikas gehört – in den nächsten Jahren von extremer Dürre betroffen sein könnten. Das macht die Situation hier ziemlich angespannt.

Doch es gibt Hoffnungsspuren: Verschiedene Projekte setzen auf Aufforstung und eine bessere Wasserbewirtschaftung. Ehrlich gesagt wirkt es beeindruckend zu sehen, wie lokale Initiativen zusammen mit internationalen Partnern versuchen, nachhaltige Alternativen aufzubauen – etwa durch neue Einkommensquellen neben der traditionellen Landwirtschaft. Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, NGOs und den Gemeinschaften vor Ort scheint tatsächlich der Schlüssel zu sein, um die Natur zu schützen und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt lebendig zu halten. In den Gesprächen mit Einheimischen spürt man oft ihren großen Willen, an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Also: Auch wenn die Herausforderungen riesig sind – sie geben noch lange nicht auf.

Nachhaltige Entwicklung und interkulturelle Kooperation

Ungefähr 90 Prozent – so dramatisch hat sich die Wasserfläche des einst riesigen Tschadsees verkleinert. Das spürt man hier ganz unmittelbar: Wasser wird zur kostbaren Ressource, Konkurrenz zwischen den Nomaden wächst, und ihre altbewährten Wanderwege verändern sich Stück für Stück. Nachhaltige Entwicklung im Land bedeutet deshalb mehr als nur Umweltschutz – sie fordert ein bunteres Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Die Toubou, Zaghawa und Kanembu tauschen ihr Wissen aus und setzen gemeinsam auf Aufforstung sowie clevere Wassermanagement-Methoden, um ein Stück Natur zurückzuholen.

Zwischen November und Februar, wenn das Klima angenehmer ist, kannst du hier nicht nur fantastische Landschaften erleben, sondern auch lokale Projekte unterstützen. Eine Woche vor Ort kostet dich vermutlich zwischen 500 und 1.500 Euro – je nachdem, wie einfach oder komfortabel du reist. Ehrlich gesagt ist es richtig beeindruckend zu sehen, wie die Nomaden in den Tourismus eingebunden werden: Ihre Traditionen werden respektiert, gleichzeitig entstehen neue Perspektiven für ihre Gemeinschaften.

Gerade die interkulturelle Kooperation hat mich überzeugt – denn hier arbeiten Menschen zusammen, die oft sonst nebeneinanderher leben würden. Das Zusammenspiel von alten Bräuchen und neuen Ideen fühlt sich fast wie ein Tanz an: sorgsam balanciert zwischen Anpassung und Bewahrung. Und genau das macht Hoffnung für eine Zukunft, in der Natur und Kultur Hand in Hand gehen.

- Nachhaltige Entwicklung im Tschad erfordert die Verbindung von traditionellem Wissen und moderner Technologie.

- Interkulturelle Kooperation fördert den Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen verschiedenen Gemeinschaften.

- Die Integration sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte ist entscheidend für die zukünftige Entwicklung.

- Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen Akteuren schafft neue Perspektiven und Chancen.

- Langfristige Lösungen können die Lebensqualität der Menschen verbessern und die Umwelt schützen.

Die Rolle der Nomaden in der globalen Gesellschaft

Rund 30 bis 40 Millionen Menschen leben weltweit als Nomaden – eine Zahl, die ehrlich gesagt viel größer ist, als man zunächst vermuten würde. Gerade in Regionen wie der Sahelzone, wo das Klima hart und die Ressourcen knapp sind, haben Gruppen wie die Tuareg oder arabische Viehzüchter eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, mit ständiger Bewegung auf wechselnde Umweltbedingungen zu reagieren. Nomaden sind keineswegs Relikte aus der Vergangenheit, sondern spielen heute eine wichtige Rolle in einer Welt, die sich immer schneller verändert.

Ihr Leben ist eng verbunden mit dem Rhythmus der Natur – und gleichzeitig durchdringen sie globalisierte Märkte mehr, als viele vermuten. Zugang zu Wasser und Weideland wird immer mehr zum Streitpunkt, denn die Expansion von Landwirtschaft und Städten schränkt traditionelle Wanderwege zunehmend ein. Trotzdem geben sie nicht einfach auf: Mit ihrem Wissen über nachhaltige Tierhaltung und kluge Ressourcennutzung liefern sie wertvolle Impulse gerade für den Umgang mit dem Klimawandel. Deine Begegnungen mit diesen Gemeinschaften zeigen schnell: Ihre Mobilität ist ein echter Schatz für Anpassungsfähigkeit – dabei bleiben dennoch viele Herausforderungen.

Man spürt förmlich, wie ihre Lebensweisen Brücken bauen zwischen jahrhundertealtem Wissen und modernen Herausforderungen. Ehrlich gesagt ist es beeindruckend zu sehen, wie alte Traditionen und neue Realitäten miteinander ringen – und warum es so wichtig ist, dass ihre Stimmen auch globaler gehört werden. Denn gerade sie halten Schlüssel in Händen, um ökologische Balance besser zu verstehen und zu bewahren.