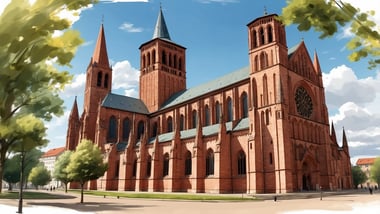

Was die UNESCO am Naumburger Dom bemerkte

Zwei Kernsachen fallen sofort ins Gewicht wenn Du darüber nachdenkst was die UNESCO bemerkte: die ungebrochene Echtheit des Baukörpers und die klare Strategie zu dessen Erhalt. In dem kühlen Halbdunkel des Langhauses riecht es nach altem Kalk und Holzschutz — ein Geruch der erzählt, dass hier nicht wild renoviert wurde, sondern behutsam. Die Experten hoben hervor wie wenig sekundäre Eingriffe das mittelalterliche Gefüge verfälschen; statt auf Effekthascherei setzt man auf sichtbare Substanz und nachvollziehbare Dokumentation. Das merkt man an sorgfältig ausgewählten Materialien und an den unscheinbaren Linien von Restaurationsfugen die wie dünne Nähte wirken.

Am südlichen Seitenschiff erklärt ein Konservator mit ruhiger Stimme die Prinzipien der Bewahrung — und das ist für die UNESCO mindestens so wichtig wie das Kunstwerk selbst. Nicht nur Einzelobjekte zählen, sondern das System drumherum: langfristige Pläne, geregelte Nutzung und regelmäßige Kontrolle. Auch die Tatsache dass der Raum weiterhin sakral genutzt wird fand Anerkennung; dieses Nebeneinander von Alltag und Denkmal schafft eine lebendige Dimension. Für Dich als Besucher heißt das: die Atmosphäre bleibt echt, nicht ins Museum verbannt. Stimmen hallen, Schritte dämpfen sich, und das Leben des Ortes bleibt spürbar präsent.

Drei Aspekte rundeten für mich das Bild ab: Forschung, Ausbildung und lokale Verantwortung. Wissenschaftler nutzen den Dom als eine Art Archiv in Stein — jede Schicht erzählt von Techniken vergangener Meister, und Restauratoren geben dieses Wissen in Kursen weiter. Die UNESCO honoriert genau diese Weitergabe von Handwerkstradition weil sie die Zukunftssicherung mitdenkt. Du siehst also nicht nur alte Steine, Du siehst das Versprechen einer Gemeinschaft die Sorge trägt. Am Ende fühlte ich mich nicht wie ein Zuschauer, sondern wie ein Besucher in einem gut gehüteten Kapitel Europaerbe — ein Ort wo Sensibilität für Substanz genauso zählt wie die Schönheit der Formen.

Der Weg zur Welterbe Würde

Viele Aktenordner lagen auf dem Tisch und rochen staubig nach Geschichten — ein Bild das mir lange im Kopf blieb. Hinter der Idee zur Welterbe Anerkennung steckte keine einzige große Enthüllung, sondern ein mühsames Zusammenspiel aus Archivfunden Ausstellungskonzepten und detaillierten Fotodokumentationen. Forscher gruben in Urkunden, Restauratoren fertigten Materialanalysen an und Studenten erstellten präzise Pläne; das alles floss in ein dickes Dossier das mehrerer Hände Arbeit trug. Man spürte an den Gesprächen in der Stadtverwaltung den Pragmatismus: Beweise vorlegen, Lücken schließen, eine glaubwürdige Geschichte erzählen.

Am Abend eines Informationsabends war der Saal voll. Stimmen vermischten sich mit dem Klirren von Kaffeetassen — Einheimische wollten wissen was die Bewerbung bedeutet und wie sich ihr Alltag verändern könnte. Initiativen sammelten Unterschriften, lokale Handwerker zeigten konservatorische Techniken, und sogar Schulkinder bastelten kleine Modelle des Doms für eine Wanderausstellung. Diese breite Basis war kein Zufall, sondern Teil einer Strategie: nicht allein Fachgutachten zählen, sondern die Bereitschaft der Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Für Dich als Besucher ist das Ergebnis dann mehr als ein Status auf einer Liste — es ist das sichtbare Echo einer ganzen Region die ihre Identität in die Waagschale warf.

Technik spielte ebenfalls eine Rolle; Laserscans und hochauflösende Fotografie ermöglichten es, Schäden quantitativ zu erfassen und Restaurierungspläne sauber zu dokumentieren. Das wirkte beruhigend. Vor Ort fühlte ich eine Mischung aus Stolz und Erleichterung als Dokumente, Pläne und Stimmen schließlich zusammenkamen. So entstand nicht einfach ein Antrag, sondern ein Versprechen: sichtbar gemacht durch sorgfältige Arbeit und getragen von Menschen die den Dom nicht nur als Monument sehen, sondern als Teil ihres Lebens.

Künstlerischer Anspruch im Blick

Zwei Dinge fielen mir sofort ins Auge als ich den Blick über die Figuren schweifen ließ: die Präzision der Gesichter und die Konsequenz der Formensprache. Man sieht die Spuren der Meißelarbeit in feinen Linien, spürt fast den Rhythmus der Hände die hier arbeiteten — das erzeugt Respekt für die handwerkliche Disziplin. Künstlerischer Anspruch heißt hier nicht bloß Schöngeisterei, sondern ein klares Kalkül: Proportionen, Blickrichtungen und Draperien sind so gesetzt, dass sie von jedem Standpunkt im Raum funktionieren. Das Ergebnis wirkt durchdacht, fast wie eine Partitur die der Bildhauer für das Auge schrieb.

Am Altarraum bemerkte ich die subtile Dramaturgie zwischen Architektur und Ornamentik. Licht fällt schräg durch hohe Fenster und legt Schatten in die Falten der Gewänder — diese Lichtführung verstärkt die Modellierung und macht die Figuren lebendig. Detailverliebtheit begegnet dir in kleinen Gesten: eine leicht geneigte Kopfhaltung, eine Hand die an der Schärpe ruht, winzige Falten die dem Stein eine Atmung geben. Solche Nuancen verraten Ambitionen; hier wollte man nicht nur Geschichten zeigen, sondern Seelenzustände andeuten. Die Bildhauerkunst hebt sich dadurch von dekorativem Beiwerk ab und erhebt in manchen Momenten die sakrale Erzählung zur persönlichen Begegnung.

Ein letzter Eindruck blieb: die Balance zwischen Tradition und Innovation. Manche Formen sind tief in der Spätromanik verwurzelt, doch immer wieder blitzte etwas Neues durch — ein natürlicher Blick, eine unerwartete Körperhaltung, ein Gesicht das nicht idealisiert ist. Das wirkt mutig, fast modern im Sinne eines bewussten Bruchs mit starren Schemata. Für mich wurde klar, dass die künstlerische Ambition des Doms nicht nur in Einzelwerken liegt, sondern im Willen, mit Stein Geschichten zu schichten und dabei das Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen.

- Du siehst präzise Gesichter und eine konsequente Formensprache, die handwerkliche Disziplin verraten

- Du erkennst die gezielte Lichtführung, die Gewandfalten modelliert und die Figuren lebendig macht

- Du entdeckst detailverliebte Gesten (Kopfneigung, Handhaltungen, feine Falten), die Seelenzustände andeuten

- Du nimmst die Balance von Tradition und Innovation wahr: spätromanische Wurzeln mit mutigen, natürlichen Brüchen

Warum die Skulpturen den Ausschlag gaben

Vor mir standen sie wie eine kleine Versammlung aus lebendigem Stein — die Stifterfiguren haben sofort die Aufmerksamkeit gefangen und zwar nicht nur wegen ihrer Größe. Augen, die nicht idealisiert sind, sondern individuelle Züge tragen, ließen mich fast glauben, ich stünde einer modernen Porträtgalerie gegenüber. Die Blicke der Figuren schneiden durch das Halbdunkel, Schatten spielen in den Nasenrücken und in den winzigen Fältchen um den Mund; das wirkt so unmittelbar, dass man die Hand heben möchte, um festzustellen ob es wirklich nur Stein ist.

Was für die Expertinnen und Experten wohl den Ausschlag gab ist diese ungewöhnliche Mischung aus Persönlichem und theatraler Würde. Jeder Kopf erzählt eine Biografie — nicht in Worten, sondern in Haltung und Mimik. Technisch ist das beeindruckend: feine Meißelstriche, sorgfältig modellierte Wangen, eine differenzierte Darstellung von Haar und Stoff. Hinsichtlich Stylistik erscheinen die Figuren gleichzeitig traditionsverbunden und eigenständig; sie treten aus der üblichen ikonoskopischen Reihenfolge heraus und fordern den Betrachter zum Blickkontakt heraus. Ich fühlte mich beobachtet und zugleich eingeladen, einen Dialog zu beginnen — ein merkwürdiges, fast intimes Gefühl in einem sakralen Raum.

Schließlich wirkt ihr Kontext entscheidend: die Platzierung im Raum, die Beziehung zur Architektur und die außergewöhnlich gute Erhaltung bilden ein geschlossenes Ensemble. Fachleute können so Stil, Technik und Erhaltungszustand in Verbindung studieren — ein seltener Schatz für Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Lokal spürte man Stolz und Respekt; Passanten blieben stehen, Touren verharrten länger als anderswo. Für mich war klar: es sind nicht einzelne schöne Skulpturen — es ist ihre kollektive Präsenz, ihre Fähigkeit Geschichten über Individuum Macht und Handwerk zu transportieren, die der UNESCO schwer ins Gewicht gefallen sein muss.

Wenn Spätromanik mit Gotik ein Gespräch beginnt

Drei Joche weiter und du merkst sofort die unterschiedliche Sprache der Formen: breite Rundbögen die Ruhe ausstrahlen, daneben ein plötzlich aufstrebender Spitzbogen der nach oben zieht. Die Hand an der kalten Mauer fühlt die Schichten der Zeit — rauer Sandstein, feiner geschlagene Fugen — und das Auge versucht die Übergänge zu entziffern. In manchen Bereichen dominieren kompakte, fast würfelförmige Proportionen; wenige Meter weiter öffnet sich der Raum, wird schlanker, höher, lichtdurchfluteter. Diese Wechsel wirken wie ein Dialog zweier Epochen: die beharrliche Gravität der Spätromanik antwortet auf das lange Streben der Gotik nach Höhe und Transparenz.

Auf Bodenhöhe nimmst du das Maß der Pfeiler wahr, ihre Breite und den Abstand zueinander — ein Takt der dich fast unbewusst leitet. Blick nach oben und die Gewölbe erzählen weiter: sanfte Tonnenfelder treffen auf Rippen die eine neue Ordnung skizzieren. Dort wo das Gewölbe in feine Linien zerfällt erscheint eine fast musikalische Struktur; Lichtkegel schneiden durch die Fenster, malen geometrische Muster auf den Boden. Geräusche verändern sich je nach Baustil: das Flüstern hallt länger zwischen massiven Mauern, während in den höheren, schlankeren Abschnitten ein kurzes, metallisches Echo entsteht. Aufmerksamkeit verlangt das Auge; die Hände wünschen die Konturen nachzufahren.

Am Ende ist es die Spannung die bleibt — nicht die perfekte Einheit, sondern das Hin und Her, das man im Raum spürt. Manche Stellen wirken vorsichtig ausprobiert, als hätten Baumeister neue Ideen testweise eingeführt und dann weiterentwickelt. Du bleibst stehen, drehst dich langsam und entdeckst an unerwarteten Stellen Verzierungen die traditionelle Strenge brechen. Die Kombination macht neugierig; sie zeigt Entwicklung statt Stillstand. Das Ganze ist keine bloße Stilmischung, sondern ein lebendiger Austausch von Form und Funktion, von Gewicht und Luftigkeit — und genau dieses Gespräch zwischen den Zeiten macht den Gang durch den Dom so unwiderstehlich.

Bauelemente die überraschen

Zwei Dinge überraschten mich zuerst: die winzigen Zeichen in den Steinfugen und die unerwartete Farbspur hinter einer Seitenwand. In der Nähe des Chors entdeckte ich unzählige Zimmermanns- und Steinmetzzeichen – kleine Kreuze, Pfeile und Initialen, eingeritzt wie private Autogramme. Sie sind nicht dekorativ, sie sind Arbeitsprotokolle; dennoch haben sie eine seltsame Intimität. Die Hand gleitet über rauen Sandstein, spürt eingetrocknetes Mörtelgries und an manchen Stellen noch Reste alter Farbe. Diese Farbreste überraschen nicht nur wegen ihrer Leuchtkraft, sie legen nahe, dass hier einst polychrome Akzente gesetzt waren — und plötzlich wird der bräunliche Stein vor dir zur ehemals bunten Bühne.

Hinauf geht es durch eine schmale Treppe die kaum breiter als ein Mensch ist; sie führt in eine verborgene Holzkammer mit Blickschlitzen ins Langhaus. Dort oben riecht es nach altem Harz und Holzstaub, und der Klang der Schritte dämpft sich zu einem gedämpften Klopfen. Solche Funktionsräume sind keineswegs prunkvoll, aber sie erzählen von Bautechnik und Alltag: Abläufe zur Wartung, Lagerplätze für Werkzeuge, vielleicht sogar spontane Rastplätze für Handwerker. An einer Ecke fand ich zudem ein eingelassenes Steinfragment mit römischem Schriftzug — ein wiederverwendetes Relikt das auf pragmatische Bauweise hinweist und die Geschichte des Ortes wie eine Schichttorte übereinanderlegt.

Zum Schluss blieb die Überraschung über Details die man leicht übersieht: schmale Fenster mit zweifacher Laibung die innen fast wie kleine Bühnen wirken, ein starker Konsolenkranz mit ungewöhnlichen Tierköpfen und eingelassene Nischen die ursprünglich wohl Holzfiguren getragen haben. Diese Elemente sind keine Monumente für sich; sie sind raffinierte Antworten auf praktische Fragen und zugleich kleine Augenblicke künstlerischer Frechheit. Für mich machten gerade diese unerwarteten Bauteile den Dom lebendig — nicht als starres Denkmal, sondern als Bauwerk mit Handschriften, Gebrauchsspuren und Geschichten die man erst auf den zweiten Blick entdeckt.

- Du entdeckst winzige Zimmermanns- und Steinmetzzeichen – keine Dekoration, sondern intime Arbeitsprotokolle

- Reste alter Farbe verraten, dass der Stein einst polychrom war und die Oberfläche früher bunt wirkte

- Enge Treppen und verborgene Holzkammern offenbaren praktische Arbeitsräume mit Harzgeruch und Gebrauchsspuren

- Wiederverwendete Relikte wie ein römischer Schriftzug legen mehrere Baustoff-Schichten und Epochen übereinander

- Kleine architektonische Details (zweifache Laibungen, Konsolen mit Tierköpfen, eingelassene Nischen) sind praktische und künstlerische Einfälle

Vom massiven Mauerwerk zu lichten Bögen

Zwei Schritte noch und die Welt verändert sich: aus dem dicken, fast schützenden Dunkel der Außenmauern trittst Du in ein Geflecht aus Bögen und Lichtkeilen. Der Stein ist hier weniger massiv; er atmet eher, wirkt dünner und selbstbewusst. An der Innenseite spürst Du die Kühle, die Feuchtigkeit — kein muffiger Kellergeruch, eher ein mineralisches Aroma als Erinnerung an altes Handwerk. Stimmen verlieren an Schwere, das Echo wird feiner, fast wie ein Rascheln.

Hinauf geführt von hohen Pfeilern öffnet sich das Schema: robuste Säume der Spätromanik geben nach und erlauben schlankere Linien die eindeutig in die Gotik weisen. Pfeiler verwandeln sich in Bündelungen, Bögen sprechen jetzt spitzer und übergeben das Gewicht an unsichtbare Strukturen weiter außen. Ich sah, wie das Mauerwerk weniger zu sein scheint — es wirkt wie ein sorgfältig austariertes Netz, nicht als Bollwerk. Lichtbrüche zeichnen feine Netze auf den Boden; Fensterstöcke sind jetzt länger, schmaler, und der Blick nach oben verliert das Gefühl von Beklemmung. Dabei kommen Details zum Vorschein: feine Fugen, kleine Konsolen, Geheimnischen die vom Übergang erzählen.

Am Ende dieses Laufs von Schwere zu Leichtigkeit sitzt Du fast wie nach einer Bergwanderung im Tal — erleichtert und wach zugleich. Der Raum verändert die Gangart: Du gehst langsamer, neigst den Kopf, möchtest mehr sehen. Es ist kein abruptes Gegeneinander, sondern ein behutsames Weiterrücken der Elemente; der Dom hält beide Sprachen bereit und lässt sie miteinander parlieren. Für mich war genau das faszinierend: wie aus belastenden Mauern eine Architektur entstand die Gewicht jongliert und Licht gewinnt — und wie sehr dieser Wechsel den ganzen Ort verwandelt.

Geheimnisse im Übergang der Stile

Zwei winzige Fugen an einer Pfeilerkante zogen mich plötzlich in ihren Bann — fast unscheinbar, aber mit einer eigenen Geschichte. Dort sieht man, wie unterschiedlich die Steine aufeinander aufliegen; manche Kanten sind grob geschlagen, andere fein nachgearbeitet. Die Spuren der Meißel unterscheiden sich merklich, wie zwei Handschriften nebeneinander: eine noch in der rauen Kraft der Spätromanik verankert, die andere schon auf die filigranere Geste der Gotik zusteuert. Du kannst die Differenz nicht nur sehen, sondern tastend nachempfinden; die Oberflächen sprechen von Experimenten und Korrekturen.

An einer früher verdeckten Wandfläche entdeckte ich außerdem Reste farbiger Putzlagen — hier hatte man wohl späteres Mauerwerk über alte Wandmalerei gesetzt. Diese Farbspuren wirken wie Notizzettel vergangener Baumeister: „Probiert das so“ oder „Mehr Licht hier“. Über Ecklagen findet man gestaffelte Konsolen die zeigen, wie Lasten verschoben wurden; an manchen Stellen sind zusätzlich eingemauerte Fragmente älterer Bauphasen zu sehen — ein regelrechter Patchwork-Effekt. Die Akustik verändert sich mit jedem Übergang; in der massiveren Zone klingt ein Flüstern dumpfer, dort wo die Bögen lichter sind, wird das Gleiche heller und klarer. Solche kleinen akustischen Unterschiede geben Hinweise auf bauliche Intentionen.

Vor allem berührt mich die menschliche Seite dieser Geheimnisse. Werkstattentscheidungen, improvisierte Lösungen, das vorsichtige Abtasten neuer Proportionen — all das ist sichtbar, wenn man das Auge schult. Du fühlst förmlich die Bauleute, die Pläne überdacht, probiert und manchmal verworfen haben. Kein starrer Bruch sondern ein zähes Gespräch der Epochen; Spuren wie Notizen im Stein belegen: Architektur ist ein Prozess, kein fertiges Denkmal. Das macht den Übergang spannend — hier wird Geschichte handgreiflich, roh und ehrlich.

Uta Hermann und die stillen Herrscher aus Stein

Unvermittelt stand ich in ihrer Achse und merkte sofort wie diese Figuren den Raum besetzen — nicht nur optisch, sondern sozial. Ein leichter Staubschleier wirbelte im Lichtkegel eines schrägen Fensters und zeichnete kleine Partikel über den Schultern von Uta und Hermann; das gab ihnen etwas Almost-real, fast wie Schatten von Atem. Ihre Positionen lenken Blicke, schaffen Blickachsen: Menschen bleiben unwillkürlich stehen, sprechen leise, legen die Hand ans Herz oder zücken das Handy — all das verändert die Skulpturen in ihrer Funktion. Sie sind Kulisse, Zeugen und heimliche Gesprächspartner zugleich.

Mitten im Gewirr von Stimmen hörte ich eine Führerin erzählen wie Dorftraditionen und Festzüge die Figuren immer wieder mit einbeziehen. Solche lokalen Rituale geben den Statuen eine Aufgabe über die Kunstgeschichte hinaus: Identität stiften, Generationen verbinden. Gleichzeitig gibt es eine ganz pragmatische Seite — Schutzmaßnahmen, Seilabgrenzungen und spezielle Beleuchtung. Diese Eingriffe haben Konsequenzen; harsches Licht macht Details sichtbar, aber raubt Atmosphäre, während gedämpftes Licht Mystik bewahrt aber Feinstrukturen verschluckt. Ich stand zwischen Absperrung und Sockel und dachte: Irgendwo muss man abwägen zwischen dem Wunsch zu zeigen und dem Bedürfnis zu bewahren.

Plötzlich wurde mir klar wie unterschiedlich Menschen reagieren — ein älterer Herr faltete die Hände, Teenager machten Witze und eine junge Frau weinte ganz leise. Solche persönlichen Momente sind schwer zu fassen in wissenschaftlichen Berichten, doch genau sie erklären vielleicht, warum die UNESCO so sensibel auf diese Figuren blickte. Mir blieb das Bild einer Stadt, die ihre Ahnen in Stein behält und gleichzeitig mit Fragen ringt: Wie nah lassen wir die Leute heran, wie viel erzählen wir, wie viel schützen wir? Ich weiß nicht genau ob ich die richtige Antwort habe. Aber ich weiß, dass diese stummen Herrscher nicht nur Kunstwerke sind — sie sind soziale Knotenpunkte, Orte an denen Vergangenheit, Handwerk und Gegenwart aufeinandertreffen. Und das macht sie für mich unersetzlich.

Gesichter die Geschichte flüstern

Drei Schritte näher und das Gesicht verändert sich — nicht weil sich die Skulptur bewegt, sondern weil das Licht eine ganz andere Geschichte freilegt. Winzige Meißelrillen an den Schläfen schaffen feine Schatten, die Augenhöhlen wirken tiefer, die Lippen bekommen eine Schattierung die fast an ein Lächeln erinnert. Du kannst die Nasolabialfalten verfolgen als wären es Höhenlinien einer Lebenskarte; jede Linie scheint ein Ereignis zu atmen. Manche Züge sind überraschend individuell: ein leicht schiefer Blick, ein eingefügtes Kinn, eine asymmetrie im Haaransatz — all das macht aus archaischer Steinstatue ein Porträt mit Vergangenheit.

An einem Pfeiler rand stand ich lange und hörte mein eigenes Atmen lauter als sonst — kaum zu glauben wie Stille zur Verstärkerin wird. Schattenkrümel legen sich wie Noten auf die Wangen, und je nachdem wie die Sonne wandert scheint das Gesicht zu wechseln von streng zu nachdenklich. Es sind die Details die flüstern: ein geritzter Einschnitt neben dem Auge, die weichere Behandlung des Kinns, die feine Modellierung einer Falte am Hals. Diese Spuren erzählen nicht laut, sie deuten an — eine Art leises Erzählen ohne Worte, so dass du unweigerlich näher treten möchtest.

Am eindringlichsten fand ich die Momente in denen andere Besucher verstummten. Ein Kind zog an der Jacke der Mutter, eine ältere Frau legte die Hand krankhaft langsam an ihren Mantel — kleine Reaktionen die zeigen wie sehr diese Gesichter Emotion auslösen. Für mich sind die Stifterfiguren deshalb keine stummen Monumente sondern Gesprächspartner. Sie flüstern von Handwerk und Entscheidung, von Hoffnungen die einmal in Stein gemeißelt wurden, und manchmal — wenn du genau hinhörst — hast du das Gefühl, sie erinnern an Namen die sonst verschwinden würden.

Handwerkliche Details zum Anfassen

Zwei Meter vor der Stifterfiguren blieb ich stehen und hatte plötzlich den Drang die Hände auszustrecken — nicht aus Neugierde allein, sondern weil die Oberflächen so unterschiedlich sprechen. Kalter Stein am Unterarm, rauhere Partien an Mantelfalten die fast wie Stoff wirken, und dazwischen glatt geschlagene Flächen, die nur im rechten Winkel zum Licht ihre feinsten Narben preisgeben. Kleine Vertiefungen verraten einstige Metallbefestigungen; winzige Bohrlöcher deuten an, wo einst Zierapplikationen saßen. All das lässt die Skulpturen wie ein palpables Tagebuch erscheinen — man möchte die Spuren mit den Fingerspitzen nachvollziehen, merkt dann aber schnell, dass Achtung geboten ist.

An den Haarpartien fiel mir die Präzision auf: feine Stränge wechseln mit kräftigeren Ritzungen, und einzelne Locken sind regelrecht unterhakt ausgeschnitten, sodass Schatten entstehen. Die Gewandsäume überraschen durch subtile Unterhöhungen — ein Trick um Bewegung zu suggerieren. Auf Rückseiten und Sockeln sind Handschriftzeichen von Steinmetzen eingeritzt, nummeriert oder mit Pfeilen versehen. Reste von Polychromie blitzen an geschützten Stellen hervor; die Farben sind matt geworden, aber die Farbreste lassen erahnen wie bunt das Originalfeld einmal wirkte. Restaurierungsansätze sind an manchen Kanten sichtbar — neue Mörtelpasten treffen auf alte Fugen, ergänzte Splinte halten fragile Partien zusammen.

Am Ende stand ein Konservator neben mir, zeigte mit einem Gummihandschuh eine besonders feine Ergänzung und flüsterte Fachbegriffe die wie kleine Offenbarungen klangen. Diese Hände geben den Figuren eine zweite Schicht Geschichte — ergänzen, sichern, sichtbar machen ohne zu übermalen. Ich atmete tief und zog die Finger zurück; die Versuchung zu ertasten bleibt, doch der Respekt siegt. Das Handwerk ist hier nicht nur Vergangenheit, es ist Gegenwart: sichtbar in jedem Schnitt, jeder Ergänzung und in dem feinen Gleichgewicht zwischen Anfassenwollen und dem Bewahrenwollen.

Warum diese Figuren heute noch fesseln

Zwei Meter Abstand reichten oft, um die Wirkung zu verstehen: Proportionen nahe am Menschen schaffen sofort Nähe, diese Mischung aus Alt und Menschlichem macht neugierig. Die Gesichter sind nicht auf ein einziges Gefühl festgelegt — mal streng dann wieder verletzlich — und gerade diese Mehrdeutigkeit lädt dazu ein, Geschichten zu erfinden. Patina und kleine Abplatzungen funktionieren wie ein Filter der Zeit; statt Distanz zu stiften vermitteln sie Vertrautheit. Ich sah, wie eine ältere Besucherin die Hand an die Brust legte und Luft holte als hätte sie eine Erinnerung zurückbekommen. Solche Reaktionen passieren nicht nur wegen formaler Meisterschaft, sondern wegen der Möglichkeit zur Identifikation: Du kannst hineinlesen, Du kannst dich spiegeln.

Am Nachmittag beobachtete ich außerdem ein ganz modernes Phänomen — Menschen fotografierten die Figuren nicht nur als Kunstwerk, sondern um Momente zu teilen. Ein Teenager machte ein Bild, scrollte kurz, zeigte es dann einer Freundin und lachte leise; der Schnappschuss war zugleich eine Brücke zwischen gestern und heute. Parallel dazu gibt es die konservatorische Debatte: Schutzmaßnahmen, Beleuchtungskonzepte und erklärende Tafeln verändern wie wir die Werke aufnehmen. Für mich entsteht daraus ein doppeltes Faszinosum — erstens die reine ästhetische Präsenz, zweitens die laufende Auseinandersetzung um Umgang und Deutung. Diese Kombination hält den Blick lebendig. Am Ende verließen die Figuren den Raum nicht als ferne Monumente, sondern als Kommunikationspartner die weiterwirken: sie erinnern an Handwerk, vermitteln Macht und Verletzlichkeit und geben jedem Besucher etwas Persönliches mit nach Hause.

- Du spürst Nähe durch lebensnahe Proportionen und vieldeutige Gesichtsausdrücke, die zum Erzählen einladen

- Patina und Gebrauchsspuren schaffen Vertrautheit und lösen bei Besuchern emotionale Erinnerungen aus

- Du siehst, wie Fotografieren und Teilen die Figuren zu Brücken zwischen gestern und heute macht

- Konservatorische Maßnahmen, Beleuchtung und Erklärungen verändern die Wahrnehmung und halten die Debatte lebendig

- Die Figuren wirken als Kommunikationspartner und vermitteln Handwerk, Macht sowie Verletzlichkeit, die bei Dir nachklingen

So planst Du einen perfekten Domtag in Naumburg

Neun Uhr morgens ist ein guter Auftakt — die Schatten im Chor sind noch lang und das Licht streicht flach über die Skulpturen. Hol Dir am Eingang online oder am Schalter Deine Tickets, denn das vermeidet Warteschlangen und gibt dir einen flexiblen Zeitplan. Zieh bequeme Schuhe an, pack eine leichte Jacke ein; im Inneren bleibt es angenehm kühl und das Atmen wirkt anders, ruhiger, beinahe meditativ. Ein kleiner Audioführer in der Tasche lohnt sich; die Erklärungen geben Dir Anhaltspunkte ohne den Blick vorzuformen. Foto ohne Blitz ist meistens okay, aber respektvoll bleiben — das wirkt höflich und schützt die Oberflächen.

Zwei Stunden solltest Du mindestens einplanen um mehr als nur die großen Räume zu sehen. Schau gezielt nach dem Domschatz oder nach speziellen Vitrinen die oft übersehen werden — dort liegen kleine, faszinierende Objekte die viel über Material und Technik verraten. Wenn eine Führung angeboten wird nutze sie, denn die Stimmen der Führer enthüllen Anekdoten und handwerkliche Details die in Texttafeln nicht stehen. Für die Mittagspause such Dir etwas zum Mitnehmen aus einer Bäckerei — draußen auf einer Bank sitzen und nochmal durchatmen ist ein Luxus. Falls Du die Beine vertreten willst: ein kurzer Rundgang durch angrenzende Gassen zeigt oft überraschende Perspektiven auf Turm und Fassaden.

Am späten Nachmittag lohnt sich ein letzter Besuch um die goldene Stunde zu erwischen: das warme Licht fällt dann anders und die Gesichter der Statuen bekommen neue Konturen. Achte darauf, ob Abendgottesdienste geplant sind — Teilzuhaben an einem stillen Moment verändert die Wahrnehmung. Einen Abstecher in den Souvenirladen kannst Du Dir schenken oder nutzen je nachdem wie sehr Du Erinnerungsträger magst; ich nahm lieber eine kleine Broschüre und schrieb Notizen. Abschließend: nimm Dir fünf Minuten und setz Dich einfach hin, schließ die Augen und hör dem Raum zu — oft bleiben die eindrücklichsten Eindrücke stumm und ganz persönlich.

Anreise Orientierung und Zeitplanung

Mit dem Zug kommst Du entspannt an: Regionalstrecken halten am Naumburg Hauptbahnhof und von dort sind es gut zehn bis fünfzehn Minuten Fußweg — genug Zeit für einen Kaffee am Bahnsteig und ein letztes Kartenchecken. Autofahrer finden mehrere Parkmöglichkeiten in Laufdistanz zum Dom; ein Parkhaus in der Altstadt spart Zeit beim Suchen, ansonsten sind auch ruhige Straßenrandplätze verfügbar wenn Du früh genug dran bist. Fahrradfahrer können direkt an den Zugängen anketten; die Wege durch die Altstadt sind kurz und überraschend charmant. Klang der Schienen, das Rattern von Rollkoffern und das Klappern der Schuhsohlen geben den Takt für den ersten Eindruck.

Plane Zeitpuffer ein; das zahlt sich aus. Ein bis zwei Stunden für die Innenbesichtigung sind das Minimum sofern Du nur das Langhaus sehen willst, drei bis vier Stunden sind realistischer wenn Du Domschatz, eine Führung und einen Abstecher ins Museum mitnehmen möchtest. Schau vorab die Öffnungszeiten und mögliche Gottesdienste nach — gerade an Sonn- und Feiertagen können Bereiche temporär geschlossen sein. Führungen laufen oft zu festen Zeiten; ein Blick ins Online-Programm verhindert Warten oder verpasste Einblicke. Außerdem: Tickets online kaufen erspart Schlangestehen, insbesondere in der Hauptsaison.

Orientierung vor Ort gelingt am besten mit einer kleinen Karte aus dem Besucherzentrum oder der Touristeninfo am Marktplatz. Frag ruhig nach Tipps zu barrierefreiem Zugang oder Sonderführungen — die Mitarbeiter kennen oft Geheimrouten und günstige Zeitfenster. Für die Mittagszeit empfehle ich ein flexibles Zeitfenster; eine Bäckerei um die Ecke ist praktischer als ein festes Restaurantreservat. Zum Schluss noch ein praktischer Tipp: Plane eine Viertelstunde zum Innehalten ein — setz Dich, hör dem Raum zu und lass die Eindrücke wirken. So fällt der Tag rund und ohne Hektik aus.

Führungen die Türen öffnen

Vor dem Eingang steht oft schon eine kleine Gruppe die nervös die Kameras richtet — die Führung beginnt nicht nur mit Fakten, sondern mit einem Schlüsselbund und dem leisen Klicken eines Schlosses. Ein Guide öffnet eine unscheinbare Tür, du schnupperst den Geruch von altem Harz und Kalk, und plötzlich stehst du an Orten die sonst verschlossen bleiben: hinter dem Chor, in einer schmalen Empore, manchmal sogar nahe an der Rückseite der berühmten Stifterfiguren. Das Herz klopft ein bisschen schneller wenn Holzstufen knarren und der Raum sich verkleinert; solche Intimität schafft Nähe zur Handwerksgeschichte, weil du die Dinge dort siehst wo Restauratoren täglich arbeiten.

Mit Worten spinnt der Guide Geschichten — nicht nur Jahreszahlen, sondern Anekdoten über gestrichene oder ausgelassene Details, Witze der Steinmetzen und Fehlversuche die später überarbeitet wurden. Man darf oft Fragen stellen, manche Gruppen bekommen sogar kleine Vorführungen: ein Blick durch ein Restauratorenmikroskop, das Fühlen einer erhaltenen Farbschicht an einer geschützten Stelle oder eine Demonstration wie eine Fuge aufgefrischt wird. Diese demonstrativen Momente wirken handfest; sie erklären Formen und Techniken so viel plastischer als ein Schild je könnte. Ich erinnerte mich daran, wie ein junger Guide mir zeigte wo ein eingemauerter Konsolenstein wiederverwendet worden war — seine Begeisterung war ansteckend.

Zum Schluss noch ein Tipp: buche kleine Gruppen und prüfe Sprachen und Themen — es gibt Spezialführungen zu Baugeschichte, zur Restaurierung oder zu liturgischer Nutzung. Solche Touren dauern oft länger, weil sie Türen öffnen die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, und du gehst nicht nur klüger sondern auch berührter heraus. Für mich war die Kombination aus Schlüsselklirren, Flüstern der Erklärungen und dem Geruch von Stein und Holz das, was den Besuch unvergesslich machte.

- Du erlebst, wie ein Guide mit Schlüssel verschlossene Türen öffnet und dich an sonst unzugängliche Orte führt

- Du stehst hinter Chor, auf schmalen Emporen oder nahe an Stifterfiguren und kommst der Handwerksgeschichte ganz nah

- Du nimmst Gerüche und Geräusche wahr (altes Harz, Kalk, knarrende Holzstufen) — das macht den Besuch sehr präsent

- Der Guide erzählt Anekdoten und demonstriert Techniken (Mikroskopblick, Farbschicht fühlen, Fugen erneuern) — viel anschaulicher als ein Schild

- Tipp: Buche kleine Gruppen und achte auf Sprache und Thema (Restaurierung, Baugeschichte, Liturgie) für intensivere, längere Führungen

Was Du nicht verpassen solltest

Am Fuße der Türme beginnt der beste Augenblick für eine Entscheidung: bleiben draußen und die Silhouette aufsaugen oder die enge Wendeltreppe hinaufklettern. Ich nahm die Stufen, spürte das raue Geländer unter der Hand und schnaufte oben kurz — die Belohnung kam sofort. Aus der Höhe wirken die Dächer der Altstadt wie ein Modell, die Straßen verlaufen wie Linien auf einer Landkarte, und der Dom selbst zeigt neue Proportionen: Türme, Westwerk und Choranlage ordnen sich plötzlich neu zueinander. Wind streicht stärker, Stimmen werden entfernt, und das Geräusch der Stadt wird zu einem fernen Teppich.

Mitten im Inneren ist die Apsis ein kleines Schauspiel für sich. Hier veränderte Lichtfärbung und Fenstersegmente die Stimmung so sehr, dass ich immer wieder stehen blieb und nur zusah wie Farben über Stein glitten. Hör rein — manchmal probt ein Chor, manchmal zupft jemand leise an einer Orgel, und dann wird der Raum zu einem Instrument. Schau besonders auf die Fassadenornamente nahe dem Eingangsbereich; sie erzählen Szenen die du im Vorbeigehen leicht übersiehst. Ein Tipp: halte Ausschau nach Seitenkapellen mit ihren eigenen kleinen Stimmungen — oft sind dort Details konserviert die im großen Gewölbe untergehen.

Zum Schluss ein pragmatischer Rat der mir den Tag gerettet hat: plane Pausen ein. Ein Espresso auf einer Bank vor dem Bau lenkt die Gedanken und gibt dir Zeit, Eindrücke zu sortieren — ich notierte mir dann oft Fragen, die ich später einer Führung stellte. Prüfe Öffnungszeiten und mögliche Konzerte; ein Konzertbesuch verwandelt den Raum noch einmal ganz anders. Ganz persönlich fand ich es wertvoll, nicht alles durchzuhetzen sondern einmal bewusst zu verweilen — so werden aus Sehenswürdigkeiten Erinnerungen.