Torhalle Geheimnis der karolingischen Portalkunst

Zwei Stufen trenne ich noch vom alten Schwellenstein und plötzlich wirkt alles anders: die Luft scheint dicker zu sein und der Boden gibt ein dumpfes Echo zurück. Die Fassade der Torhalle ist rau und zugleich erstaunlich fein gearbeitet — ich streiche mit der Fingerspitze über tiefe Kanneluren und entdecke feine Meißelspuren die wie Notizen eines vergessenen Handwerks aussehen. Sonnenstrahlen schneiden scharf durch die Arkaden und malen kurze Schattenstreifen auf den Boden. Genau dort wo das Licht fällt rieche ich Staub und etwas Harziges fast wie in einer Werkstatt. Man steht klein vor dieser stummen Leinwand aus Stein und begreift wie viel Zeit nötig war bis aus rohem Material ein Ausdruck von Macht und Glauben wurde.

Ich beuge mich hinunter und betrachte ein verwittertes Ornament das kaum noch ein Muster ist — nur ein Geheimnis in Linien. Rillen folgen einem Rhythmus der irgendwo zwischen Ordnung und Improvisation liegt; das ist keine Kopie antiker Vorbilder sondern eher ein Dialog mit ihnen. In den Zwischenräumen sind winzige Flecken aufgemalter Farbe zu sehen die man erst im Nahen erkennt. Hefte mit Restauratorenzeichnungen habe ich nicht gesehen aber ich spüre die Hände die hier einst gearbeitet und später wieder gerettet haben. Lautlos erzählt die Oberfläche von heißen Nächten und kalten Wintern von Regen der Fugen ausgespült hat und von schmalen Händen die Salz und Zement eingefüllt haben. Ich murmele ein bisschen vor mich hin — unsicher ob ich eher Zeuge oder Störenfried bin.

Am Spätnachmittag verändert sich die Halle erneut; das Licht wird weicher und die Konturen bekommen eine fast geschlossene Membran. Stimmen von Besuchern dämpfen sich und die Halle atmet wie ein altes Tier. Ich setze mich auf einen niedrigen Sockel und lasse die Architektur wirken — keine Erklärung hilft hier mehr als dieses stille Aufnehmen. Manchmal frage ich mich ob man den ursprünglichen Klangraum rekonstruieren könnte wie ein Ingenieur der alte Musik neu erfindet. Die karolingische Portalkunst bleibt für mich damit eine Mischung aus präziser Technik und poetischer Unschärfe und das macht sie so faszinierend.

Formensprache Säulen und Bögen unter der Lupe

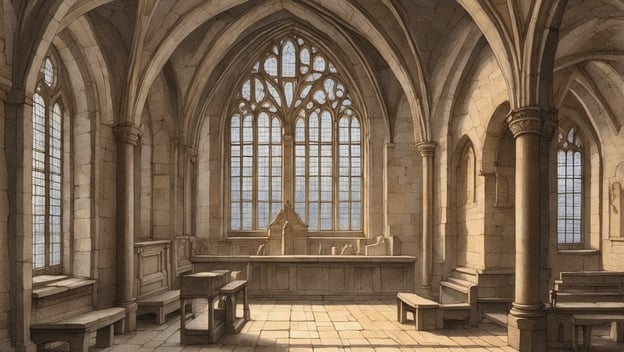

Ich knie mich hin und lege die flache Hand an eine der dicken Säulen — die Kälte zieht sofort in die Fingerspitzen, rauer Kalkstein mit feinen eingekerbten Linien. Die Säulen sind keine starren Stützen sondern eher Noten auf einer Partitur: mal schlank, mal gedrungen, an manchen Stellen leicht gebaucht als hätte der Stein ein kleines Geheimnis eingebaut. Die Kannten sind abgeschliffen vom Wind und von Händen die vor Jahrhunderten befestigt haben. Auf Augenhöhe erkenne ich Kapitelle die weder überladen noch nüchtern wirken; Grobheit und Präzision wechseln sich ab und schaffen eine leicht kantige Eleganz. Manchmal blitzt noch ein Farbresten auf — Ocker oder Ziegelrot — winzige Punkte die andeuten dass hier einst Farbe die Formen betonte. Dein Blick wandert automatisch von Sockel zu Basis zu Kapitell und zurück; ein stummes Gespräch zwischen Proportionen.

Links ein Bogen, rechts ein weiterer. Die Bögen sind rund wie eingelassene Horizonte und führen das Auge gleichsam in Sequenzen. Die Fugen der Kehlsicht sind tief, die einzelnen Blocksteine — die sogenannten Schlusssteine — sitzen wie Zahnreihen; sie geben dem Ganzen einen fast musikalischen Puls. Zwischen Licht und Schatten treten konkave und konvexe Flächen hervor und wechseln je nach Sonnenstand die ganze Stimmung des Portals. Ich setze mich an den Rand der Vorhalle und horche — nicht auf Worte, auf das Raumgefühl. Die Bögen schaffen nicht nur Durchgänge sie rahmen Blickachsen, sie dämpfen Schritte und formen Bereiche zum Verweilen. Irgendwie wirkt das wie eine alte Choreografie aus Stein: jede Säule eine Tänzerin jede Rundung ein Schritt. Am Ende bleiben Fragen nach Technik und Intuition zugleich — und das seltsame Vergnügen zu merken wie sehr solche einfachen Formen Deine Wahrnehmung umlenken.

Spuren antiker Vorbilder im steinernen Eingang

Am Sockel entdecke ich ungleiches Gestein das sofort Fragen stellt: grob behauene Kalkquader sitzen neben glatt polierten Marmorfragmenten die offensichtlich schon einmal Teil einer anderen Fassade waren. Kleine Inschriftenreste lassen sich nur mit wenig Licht entziffern — römische Buchstabenfragmente die hier wiederverwendet wurden. Solche Spolia haben etwas Unruhiges an sich; sie erzählen von Abbruch und Neunutzung und zugleich von Ehrfurcht vor dem Alten. Die Steine passen nicht immer sauber zusammen, manchmal steht ein antikes Kapitell wackelig in einer modernen Nische, als hätte jemand ein Relikt als Talisman eingesetzt.

Unter der Oberfläche offenbaren sich Werkzeugspuren die nicht karolingisch erscheinen. Feine Meißelrillen in einem Block folgen einem anderen Rhythmus als die gröberen Einschnitte der Klosterbauleute. Formen wie Eierstab oder Palmette blitzen an Bruchkanten auf — Ornamentik die man eher auf römischen Sockeln erwartet. Ein Massensystem scheint verwendet worden zu sein das auf klassische Proportionen zurückgeht; die Abstände zwischen Säulen und Bögen wirken wohlüberlegt als sei hier eine antike Mathematik fortgeschrieben worden. Lichtstreifen betonen diese Fremdkörper noch mehr; Schatten legen die alten Konturen frei und verleihen den Fragmenten fast eine neue Deutung.

Am Ende steht die Erkenntnis dass der steinerne Eingang kein reines Kopieren war sondern ein Gespräch über Jahrhunderte. Die Baumeister nahmen alte Teile in die Hand prüften, drehten, fügten und transformierten — manchmal um Platz zu sparen manchmal aus Respekt. Für mich macht genau dieses Nebeneinander die Spannung aus: alte Kaiserzeit trifft karolingische Mission, Bruchstück neben Neuerung, und alles zusammen ergibt am Ende ein Tor das mehr ist als ein Durchgang — ein offenes Archiv antiker Spuren inmitten mittelalterlicher Entschlossenheit.

- Du entdeckst wiederverwendete Spolia: grob behauene Kalkquader neben polierten Marmorfragmenten und fragmentarischen Inschriften

- Du siehst unterschiedliche Werkzeugspuren und Ornamente (Eierstab, Palmette), die eher römische Herstellungstechniken verraten

- Du erkennst ein klassisches Massensystem und proportionale Abstände, als sei antike Mathematik weitergeführt worden

- Du spürst das Spannungsverhältnis von Ehrfurcht und Pragmatismus: Neunutzung alter Teile schafft ein Tor als offenes Archiv

Momente in denen Architektur Geschichten erzählt

Morgens klettert Licht in die Ritzen der Torhalle und lässt feine Linien aufploppen die tags zuvor unsichtbar waren. Ein leiser Windhauch trägt den Geruch von Kalk und altem Holz heran während der Staub wie winzige Partikel von Geschichten in der Sonne schimmert. Da ist eine tiefe Rille in der Schwelle die wie eine Handschrift aussieht — nicht kunstvoll, eher funktional, vielleicht von Gepäckkarren oder Sandalen; sie erzählt von Fußwegen die sich wiederholt schlängelten. Manche Fugen sind mit dunklem Material aufgefüllt worden, wie Nähte in einem alten Kleid; genau dort kann man über Restaurierungsentscheidungen nachsinnen und ahnen welche Spuren Menschen bewusst erhalten oder übertüncht haben. Stimmen werden gedämpft, ein Kind lacht leise und die Halle antwortet mit einem klaren Nachhall — plötzlich sind es keine Steine mehr, sondern ein Raum mit sozialen Schichten: Arbeit, Andacht, Alltag.

Unvermittelte Details können starke Geschichten transportieren. Ein schmales Blatt Papier steckt hinter einem Block — ein Zettel mit einer Notiz die ein Restaurator dort vergessen haben könnte; eine winzige eingemeißelte Markierung an der Innenseite einer Säule gilt als Signatur eines Steinmetzgesellen; Spuren von Ruß und Löschwasser an einer Wand deuten auf ein Ereignis dessen Umrisse bleiben. Menschen bleiben stehen und zeigen auf unscheinbare Punkte; Du merkst wie Augenbrauen sich heben und Worte wie aha oder wirklich fallen. Ablösungen in der Steinschicht geben Schicht um Schicht Preis wie Seiten in einem Buch. Manche Momente sind flüchtig und nur für jene sichtbar die langsam genug sind um hinzusehen — dann öffnet die Architektur ein Archiv aus kleinen menschlichen Entscheidungen, Eingriffen und Zufällen und macht aus statischen Mauern lebendige Erzähler.

Wie Lorsch zum Herz geistiger Macht wurde

Zwölf Schreibsitze säumen das lange Pult; Licht fällt schräg durch kleine Fenster und verwandelt Tinte in flüssiges Schwarz. Du hörst das Kratzen der Gänsefeder — mal hektisch mal zögerlich — und denkst kurz an die Hände die hier systematisch Wissen vermehrten. Im Scriptorium herrschte keine stille Mystik sondern konzentrierte Betriebsamkeit: Korrekturen wurden geflüstert, Abstände mit Lineal gemessen, Farben eingerührt und die feinen Goldauflagen mit einem hauchdünnen Pinsel gesetzt. Ich neige mich vor und erkenne kleine Zählmarken am Rand eines Blattes; Hilfsmittel, damit spätere Kopisten wissen wie viele Zeilen noch folgen. Der Geruch von gegerbtem Leder mischt sich mit einer kaum wahrnehmbaren Süße des Klebers — ein olfaktorisches Protokoll jahrhundertealter Arbeit.

Auf Eichentischen liegen Bündel mit Urkunden und Amtsbriefen deren Siegel noch stumm glänzen. Der Abt sandte Kopien an entfernte Höfe; Entscheidungen gingen hinaus und kehrten als Antworten zurück. Du siehst schnell dass das Kloster eine administrative Schaltstelle war — Buchführung, Grundbücher, Verträge mit Höfen und Dörfern; sie alle wurden hier verwahrt und vervielfältigt. Manchmal drückt ein abgestempelter Rand eine Diplomatie aus: rote Wachstropfen, eingedrückte Siegel, handschriftliche Vermerke in schlichter Tinte. Ich stelle mir vor wie Gesandte kamen, Karten ausbreiteten und Listen kontrollierten — Lorsch fungierte als Knotenpunkt in einem Netz aus Macht und Information.

Draußen vernimmt man das Klappern von Mühlrädern und das entfernte Rufen von Knechten; das ökonomische Rückgrat war ebenso Teil der geistigen Macht. Novizen lernten hier Latein, Rechnen und Umgang mit Urkunden — praktische Fähigkeiten die Verwaltung und Kirche stabilisierten. Du kannst fast sehen wie Ausbildungen, Abschriften und Feldwirtschaft ineinandergreifen: Ertrag fördert Studium Studium sichert Recht und Recht formt Einfluss. Beim Verlassen des Kreuzgangs bleibt ein Geräusch im Kopf — das stetige Blättern von Seiten — und ich denke daran wie aus Pergament und Tinte ein Machtzentrum wurde: nicht nur durch Gebete, sondern durch Bücher, Zettel und das routinierte Handwerk vieler unermüdlicher Hände.

Klösterliches Leben als Motor von Bildung und Verwaltung

Sechs junge Novizen sitzen im Halbdunkel und ritzen Buchstaben in Wachs mit spitzen Griffeln — das Kratzen ist kein Gebet, eher Übung, Präzision und Geduld. In der Klosterschule lernt man nicht nur Psalmen, sondern auch Rechnen an einfachen Rechensteinen; Maße werden abgelesen, Kornportionen verglichen, damit später Zehntabrechnungen stimmen. Du siehst Gesichter die angestrengt die Lippen bewegen, Lehrer die mit harten Augen Korrekturen zeigen, und immer wieder das Rascheln von Seiten wenn jemand eine spätere Lektion heimlich wiederholt. Es geht um Regeln der Sprache und um Formeln für den Alltag — lateinische Wendungen neben praktischen Tabellen; alles Handwerk das Köpfe schärft und Hände vorbereitet.

Auf dem Hof stapeln sich grob gezimmerte Kisten mit Feldlisten und Inventaren; die Jungen werden hier zu Verwaltern geschult. Ein Pi mal Daumen fehlt hier nie: Flachs wird gewogen, Vieh gezählt, Wege zur nächsten Siedlung ausgemessen — einfache Techniken mit großer Wirkung. In einem schattigen Winkel entdecke ich dünne Notizzettel mit Kürzeln einer alten Zählweise — Akzente die zeigen wie man Einnahmen festhält und Ablieferungen kontrolliert. Das Lernen ist körperlich: Tragen, Messen, Aufschreiben, Vergleichen — kein Elfenbeinturm sondern Praxis. Abends bei der Suppe werden Berichte vorgelesen und Fehler öffentlich besprochen; das ist Lehrplan und Qualitätskontrolle zugleich.

Man verlässt die Anlage und hört noch lange das Echo dieser Routinen im Kopf. Kleine Rituale wie das Abzeichnen einer Quittung oder das richtige Anlegen eines Feldplans erklären viel darüber wie Macht funktionierte — leise, organisiert und gründlich. Mir bleibt der Eindruck, dass Bildung hier nicht nur Geist formt, sondern Infrastruktur liefert: aus jungen Händen wurden Bürokraten, Buchführer und Feldmeister. Dieser langsame Alltag, oft unspektakulär, war das eigentliche Getriebe hinter Einfluss und Ordnung.

- Du siehst praktische Schulbildung: Schreiben, Rechnen und Maßnehmen werden als Handwerk geübt

- Du wirst zum Verwalter geschult: Inventare, Zehntabrechnungen, Buchführung und Vermessung

- Du nimmst routinierte, körperliche Lernprozesse wahr: Tragen, Messen, Aufschreiben und öffentliche Fehlerkontrolle

- Du verstehst, dass diese Praxis Infrastruktur schafft: aus jungen Händen entstehen Bürokraten, Feldmeister und Ordnung

Schriftkultur und Landwirtschaft als Grundpfeiler

Drei Häute liegen zum Trocknen auf einem Balken und riechen noch nach Stall und Lauge — ein Geruch der sofort an die Herkunft des Papiers erinnert. Aus den Schafen der eigenen Höfe wurde Pergament gefertigt; das hieß scheren, waschen, kräftig dehnen und reiben bis die Haut eben war. In einer Ecke des Klosters entdecke ich eine flache Grube mit Gerbstoffen und verblassten Pflanzenresten — hier wurden Häute behandelt und Farbmittel vorbereitet. Die Tinte entstand oft aus Eichenweiden und Galläpfeln die im Kräutergarten wuchsen; die Hände einer Helferin mahlen sie, rühren mit warmem Wasser, fügen Leinöl hinzu und füllen kleine Tonkännchen. Gänsefedern lagen bereit in einem Korb, stumpf und glänzend zugleich; eine Feder allein konnte Stunden Arbeit in feine Linien übersetzen. Diese körperliche Verbindung von Feld und Feder macht deutlich: Manuskripte sind nicht vom Himmel gefallen, sie haben Wurzeln im Boden.

Auf dem Speicher darüber quietscht das Holz wenn ein Kornbündel neu geschichtet wird — und genau dort lag die materielle Basis für Schrift und Verwaltung. Karten, Urkunden und Zinslisten dokumentierten Erträge, Pachtverhältnisse und Verpflichtungen; sie regelten wer wann säte und wie viel abzuliefern war. Ich blättere in einem vergilbten Verzeichnis und sehe Aufstellungen mit Hektarzahlen und Namen — nüchterne Zeilen die trotzdem Macht konstituieren. Saisonale Rhythmen bestimmten den Tagesplan: im Sommer überwachte man die Felder und im Winter saß man häufiger beim Licht der Öllampe um Abschriften anzufertigen oder Rechnungen zu prüfen. So entstand ein Kreislauf — Ernte füllt Speicher, Aufzeichnungen sichern Besitz, und Bücher schaffen Rechtsordnung. Für mich ist dieses Ineinandergreifen das eigentliche Wunder: Landwirtschaft liefert Rohstoffe und Zeitfenster, Schrift verwandelt beides in Stabilität. Am Ende verlässt Du den Hof mit dem Eindruck, dass hier auf nüchterne Art Kultur gewachsen ist — durch Schweiß in der Sonne und Tinte auf Pergament.

Rollenwechsel im Frankenreich und seine Auswirkungen

Sechs berittene Boten passieren den Torweg und hinterlassen Staublinien die noch Stunden sichtbar bleiben — solche Szenen waren keine Seltenheit als sich die Machtverhältnisse im Frankenreich verschoben. Plötzlich war der Abt mehr als ein Gebetsleiter; er fungierte als Verwalter königlicher Interessen, als Vertrauter der Hofleute und hin und wieder als Vermittler zwischen lokalen Herren. Du siehst das an den dicken Wachssiegeln die gelegentlich an Klosterurkunden hängen — rote Tupfer die Autorität signalisieren und Korrespondenz über weite Entfernungen möglich machten. Innere Abläufe veränderten sich: Treffen mit Gesandten, Abrechnungen von fernliegenden Höfen und diplomatische Gespräche wurden Teil des Tages, neben den Gebeten.

Am Steinernen Tisch des Kreuzgangs bleibt mir die Vorstellung von schnellen Entscheidungen nicht mehr aus dem Kopf. Landbesitz wuchs, Pachtverträge nahmen zu und mit ihnen das Bedürfnis nach verlässlichem Schriftgut — Akten die Rechte dokumentieren und Grenzen festschreiben. Räume wurden zweckentfremdet; Vorratskammern verwandelten sich in Archive, Gästehallen zu Empfangsräumen für weltliche Herrscher. Wechselwirkungen waren spürbar: mehr Ressourcen ermöglichten literarische Produktionen, mehr politische Verantwortung verlangte präsente Repräsentation — oftmals sichtbar in baulichen Ergänzungen, in kunstvollen Urkundenverzierungen und in der alltäglichen Geschäftigkeit. Ich fand es fast verwirrend weil Gebet und Bürokratie so nah beieinander lagen — ein Kloster zugleich spirituelle Werkstatt und Verwaltungszentrum. Und genau diese Doppelfunktion machte Lorsch zu einem Knotenpunkt im Netz sich wandelnder Machtstrukturen.

Weltkulturerbe Ein Fenster ins frühe Mittelalter

Drei Stufen tiefer in den Ausstellungsraum und plötzlich verschiebt sich die Perspektive: Glasvitrinen beherbergen winzige Tortillas aus Pergamentfragmenten, daneben liegt eine digitale Rekonstruktion die mit leisen Lichtern vergangene Räume errichtet. In diesem Wechsel aus analog und virtuell wird das Weltkulturerbe zu einem echten Fenster ins frühe Mittelalter — nicht als staubiges Klischee, sondern als lebendige Schicht aus Alltagsgegenständen, Notizen und Werkspuren. Der Geruch hier ist anders als draußen: trockenes Holz, warmes Papier, ein Hauch Metall vom Restauratorenwerkzeug. Immer wieder bleibe ich stehen, nähere mich den Infotafeln und staune über Kleinigkeiten — ein eingeritztes Datum, ein verblasstes Farbfleckchen, eine Notiz in lateinischer Kurzschrift — die eine ganze Kette von Handlungen anklingen lassen.

In einer Ecke des Museums arbeiteten Konservatorinnen und Konservatoren hinter Glas; ich beobachte wie mit einem winzigen Pinsel Dreck entfernt wird, wie Splitter neu gesetzt und unscheinbare Verbindungen wieder sichtbar gemacht werden. Forschungen aus verschiedenen Ländern werden hier zusammengeführt, Materialien verglichen und digitale Modelle erstellt — so entsteht ein Puzzle aus vielen Blickwinkeln. Manchmal blitzen Fotos alter Ausgrabungen auf einem Bildschirm; manchmal läuft eine Tonaufnahme mit einer rekonstruierten Gesangslinie während Hände splittrige Kalkreste an einem Fragment untersuchen. Diese Verbindung von wissenschaftlicher Präzision und künstlerischer Fantasie ergibt für mich eine überraschend menschliche Annäherung an jene Epoche.

Am Ende des Rundgangs bleibt ein seltsames Zeitgefühl zurück. Kinder tippen auf Touchscreens und staunen über Steuerlisten aus dem 9. Jahrhundert, Schulklassen üben Handschriften auf Nachbildungen von Pergament, und ältere Besucher lesen langsam die langen Erklärungen — jeder findet hier seinen Zugang. Ich setze mich auf eine Bank vor einem großformatigen Bild das eine rekonstruierte Klosteranlage zeigt und lasse die Geräusche der Gegenwart mit den Spuren der Vergangenheit verschmelzen. Selten hat ein Ort so überzeugend vermittelt wie Kontinuität funktioniert: durch Bewahrung, Forschung und die Entscheidung einiger weniger Menschen die das Alte sichtbar zu halten beschlossen. Das macht Lorsch für mich zum echten Fenster in vergangene Zeiten — offen, klar und überraschend nah.

Globale Aufmerksamkeit für lokale Baukunst

Zweisprachige Tafeln und Audioguides in mehreren Sprachen — das fiel mir sofort ins Auge und klang wie eine Einladung an die ganze Welt. Stimmen aus aller Herren Länder mischten sich zwischen den Bögen; ein japanisches Pärchen zeigte mir stolz Fotos auf dem Smartphone, ein französischer Student diskutierte mit einem älteren Herrn über Steinmetztechniken. Die Baukunst wirkt hier auf einmal wie ein Magnet: nicht nur Touristen kommen, sondern auch Forscher mit Koffern voller Messgeräte und Journalisten mit Notizblöcken. Kameraverschlüsse klicken, Fremdwörter fliegen durch die Luft, und in der Besucherliste am Ausgang stehen Städte dabei, die ich zuvor nur von Landkarten kannte — das ist ein eigenartiges, belebendes Gefühl.

In einem Seitentrakt sah ich Plakate zu internationalen Tagungen und Flyer für temporäre Ausstellungen die später an Museen in anderen Ländern wandern sollten. Restauratoren aus verschiedenen Nationen arbeiten oft gemeinsam an einem Fragment — ein Team aus Hände, die vom Mittelmeer bis Skandinavien kommen — und tauschen Methoden aus wie alte Mörtel zusammengesetzt oder verlorene Ornamente rekonstruiert werden. Fördergelder von Stiftungen aus Übersee und Austauschprogramme für Studierende bringen Geld zurück in die Werkstätten und schaffen neue Werkbänke. Du bemerkst das an feinem Werkzeug das plötzlich im Archiv liegt und an Laborbänken an denen junge Leute mit konzentriertem Blick digitale Scans erstellen.

Am meisten berührt mich, wie diese globale Aufmerksamkeit die lokale Identität schärft. Händler bieten inzwischen dreisprachige Kataloge an und ein kleines Café neben dem Kloster serviert Spezialitäten mit einer Karte auf Englisch und Italienisch — nicht aus Opportunismus, sondern weil Menschen aus aller Welt hier nach diesem Stück Geschichte suchen. Manchmal steht man dann einfach da, zwischen Stimmen und Stein, und merkt dass ein unscheinbarer Ort durch Interesse von außen größer wird als seine geografische Größe erlaubt — spannend, ein bisschen überwältigend und unglaublich lebendig.

Wissenschaftliche Forschung zwischen Steinen und Urkunden

Vier winzige Proben liegen nebeneinander auf einem Tablett und sehen harmlos aus — bröseliger Putz, ein karbonisierter Holzkern, ein paar Körner, und ein schmaler Pergamentstreifen. Hände in Latex ziehen die Körnchen unter ein Lupenlicht; der Geruch von Lösungsmitteln mischt sich mit trockenem Staub. Aus der Analyse von Pflanzenkörnchen erklären Forscher plötzlich Anbaustrukturen: welches Getreide überwog, ob Weiden oder Trauben kultiviert wurden — Paläobotaniker nennen das Pollen und Saatgut als kleine Zeitzeugen. In einem anderen Topf wird mit Säure ein Splitterchen von Mörtel gelöst; chemische Signaturen verraten die Herkunft des Kalks und damit Handelsbeziehungen die sonst in keiner Urkunde stünden. Über Mikroskope betrachtet sieht man, wie Baustoffe zusammenspielen — Kies, Ton und gebrannter Kalk wie Noten in einem Baukonzert.

Am Holztisch daneben liegen zerfledderte Dokumente, Tintenflecken wie Fingerabdrücke von Jahrhunderten. Ein Forscher zeigt Dir eine feine Schriftprobe und erklärt wie Paläographie Hände und Epochen trennt — winzige Kürzel, eine Ligatur an der richtigen Stelle, und plötzlich ordnet sich ein Urkundensatz neu. Andere vergleichen Wachsabdrücke und ermitteln so Besitztransfers die auf Karten fehlen. Nicht selten führen Ergebnisse aus dem Labor zu neuen Fragen in den Akten: ein Radiokohlenstofftest etwa schob die Nutzung eines Gebäudeteils einige Jahrzehnte nach vorne — plötzlich musste die Schriftquelle neu interpretiert werden. Das Spannende ist dieses ständige Hin und Her: ein Brösel im Mikroskop korrigiert eine Theorie in den Archiven, ein Korrekturstrich auf Pergament deckt Alltagshandeln auf. Am Ende verlässt Du den Raum mit dem Gefühl, dass Geschichte kein fertiges Gemälde ist, sondern ein Puzzle dessen Teile erst im Labor und am Schreibtisch langsam zusammengesetzt werden.

Erhalt Maßnahmen die die Zukunft sichern

Auf einem Gerüstbrett sitze ich kurz und schaue nach unten auf ein Netzwerk aus Bändern und Gestängen — jede Leiste ist nummeriert, jede Fuge dokumentiert. Die Erhaltungsmaßnahmen hier sind kein grober Pinselstrich, sondern eine Serie feiner Eingriffe: hydrophobe Anstriche an verwitterten Fugen, vorsichtige Entsalzung von Mauerflächen und das punktuelle Einbringen reversibler Kalkmörtel. Handwerker mit staubigen Knien und ruhigen Händen arbeiten neben jungen Ingenieurinnen die Klimadaten von Sensoren prüfen; ihre Monitore zeigen Feuchtekurven die wie kleine Gebirge aussehen. Besonders beeindruckt hat mich die temporäre Schutzhalle die über empfindlichen Bereichen aufgebaut wurde — ein leichter Überwurf aus atmungsaktivem Gewebe der Regen abhält ohne den Stein zu ersticken. Das Geräusch von laufenden Ventilatoren mischt sich mit leisen Gesprächen über Testmischungen und historischen Farbrezepturen.

In einem Containerlabor sehe ich Fotogrammetrie Monitore und markierte Punkte auf einer Steinplatte — Millionen von Messpunkten bilden ein digitales Duplikat der Torhalle. Solche 3D-Scans machen es möglich Schäden zu verfolgen bevor sie sichtbar werden; man kann Ausbesserungen planen ohne unnötig Material zu entfernen. Zudem läuft ein Programm mit Bildungsworkshops für Anwohner: Kinder kleben Miniaturmauern aus Ton um zu verstehen wie Fugen gehalten werden. Fundraising ist ebenfalls sichtbar — Sponsorenlisten an einer Wand, Berichte über Fördermittel aus dem In- und Ausland. Besucherlenkung gehört dazu; Wegeführung und transparente Zäune schützen empfindliche Zonen und erklären zugleich die Maßnahmen. Mich berührt vor allem die Mischung aus Hightech und Handwerk: Tablets neben hammernden Meißeln, Laserprofile neben geübten Augen. Beim Weggehen bleibt ein Gefühl von Vorsicht und Zuversicht — sorgfältige Pflege, dokumentierte Eingriffe und ein wachsendes Netzwerk aus Fachleuten und Nachbarn halten die Erinnerung in Stand und geben der Torhalle eine reelle Chance auf die Zukunft.

- Du erlebst gezielte Konservierungsmaßnahmen: hydrophobe Anstriche, Entsalzung von Mauerflächen und reversible Kalkmörtel

- Du siehst die Kombination aus Hightech und Handwerk: 3D-Scans, Fotogrammetrie, Sensoren und Tablets neben hammernden Meißeln

- Du nimmst Schutz- und Monitoring-Infrastruktur wahr: temporäre Schutzhalle, Containerlabor, Ventilatoren und Feuchtekurven

- Du erlebst Bildung und Engagement vor Ort: Workshops für Anwohner und Kinder sowie aktive Fundraising- und Fördermittelarbeit

- Du verlässt den Ort mit Zuversicht: dokumentierte Eingriffe, Besucherlenkung und ein wachsendes Netzwerk aus Fachleuten sichern die Zukunft der Torhalle

Kloster Lorsch zum Anfassen Ein Besuch der nachklingt

Zwei Stunden bleibe ich länger als geplant sitzen und merke erst beim Aufstehen wie der Stein unter mir Wärme gespeichert hat — eine skurrile kleine Erinnerung an all die Schritte die hier schon gemacht wurden. Der Kreuzgang riecht nach nassem Kies und zerdrücktem Thymian, nicht nach Museumsluft; irgendwo klappert ein Eimer, irgendwo summt eine Biene. Du kannst die Hand nicht oft genug über die Brüstung gleiten lassen, jede Kante hat einen anderen Abrieb, manche sind glatt wie Seide andere rau wie Schmirgelpapier. Stimmen klingen hier anders, gedämpft, als würden sie in eine alte Schublade gelegt — und das hängt an den Proportionen, an der Art wie Licht und Schatten durch die Bögen rutschen.

In der Handwerkswerkstatt probiere ich einen Mini-Hammer aus; ein Steinmetz gibt mir eine kurze Einführung, zeigt wie viel Gefühl nötig ist, damit eine Linie nicht bricht. Ein paar Meter weiter basteln Familien mit Holzbausteinen nach alten Vorbildern Bögen und kleine Säulen — ein sinnliches Puzzle das überraschend schnell begreifbar macht wie Spanne und Druck zusammenwirken. Es gibt auch eine Duftstation: getrocknete Kräuter aus dem Klostergarten in kleinen Säckchen — Lavendel, Salbei, Minze — die man reibt und so quasi eine Zeitreise in die Küche und Apotheke der Mönche macht. Besonders schön fand ich die kleine Aktion bei der Besucher alte Rechnungsbücher in Kopie durchblättern dürfen; das Papier knistert anders als das moderne und plötzlich wird Buchführung körperlich, fast intim. An manchen Samstagen greifen Künstler zu Wachsbarren und zeigen wie man Kerzen schichtet — das Wachs duftet süß und zieht Fäden wenn man es zieht.

Am Ende des Tages geht mir noch lange etwas nach: nicht nur Bilder im Kopf, sondern ein Gefühl im Fingerspitzenbereich — wie schwer ein Stein sein kann, wie rau eine Kante, wie warm ein Bogen beim Sonnenuntergang. Ich nehme mir ein kleines Modell mit, gekauft an einem Stand wo lokale Hände Ton geformt haben, und lege es auf mein Regal zu Hause. Manchmal berühre ich es im Vorbeigehen und denke an das Klopfen, die Kräuter, die langsamen Erklärungen — alles kleine Nachklänge eines Ortes der mehr ist als Sehenswürdigkeit: ein Erlebnis das man anfassen kann und das in einem nachklingt.

Geführte Touren die überraschende Details liefern

Drei Leute in der Gruppe und sofort merkt man den Unterschied — die Führung fühlt sich weniger wie Vortrag an und mehr wie eine Schatzsuche. Unser Guide zieht ein kleines Lupenplättchen aus der Tasche und fordert uns auf, die rauen Flächen einer Säule abzureiben; die weißen Kreidespuren zeigen winzige Zahlen und Striche, Mysterien der Steinmetze die sonst im Verborgenen bleiben. Dann gibt es eine Demonstration wie man Steinmetzzeichen erkennt: mit einem angedeuteten Einritzen zeigt er, wie Teamarbeit organisiert wurde, wer welchen Block bearbeitet hat und weshalb manche Blöcke scheinbar nur lose sitzen. An einer unscheinbaren Nische macht er die Lampe aus und lässt eine kleine Kerze flackern — plötzlich hörst Du, wie der Raum anders atmet und verstehst wie Lichtführung einst Prozessionen lenkte. Kleine Dinge faszinieren am meisten: eine eingeritzte Kreuzform, kaum sichtbar, die einst als Orientierungshilfe für Gesänge diente; eine noch feuchte Kalkstelle die erklärt wie Ausbesserungen vorgenommen werden.

In einer Ecke dürfen wir Papier auf eine alte Gravur legen und mit einem Bleistift vorsichtig darüber schraffieren — das gibt ein Abklatschmuster und plötzlich hat jeder von uns ein Souvenir handgemachter Art. Der Guide erzählt Anekdoten über Briefe die fälschlich datiert wurden und zeigt die kritische Stelle im Text — ein winziger Vermerk am Rand, kaum größer als ein Fingernagel. Kinder in der Gruppe erhalten einfache Aufgaben wie das Finden von drei verschiedenen Fugentypen; Eltern schauen verblüfft weil solche Aufgaben überraschend zum genauen Hinsehen zwingen. Mir bleibt ein Moment im Gedächtnis: der Guide führt uns hinter eine verschlossene Stahltür, nur kurz, um eine gereinigte Mauerstelle zu zeigen — das reinigende Licht hebt Pinselspuren und Farbschichten frei wie Schichten einer Torte. Du gehst am Ende nicht nur mit Daten nach Hause sondern mit Techniken: wie man eine Inschrift entziffert, wie man auf Stein hört, wie man kleine Zeichen liest. Und das macht die Tour nachhaltig — weil Du lernst, die Welt danach mit anderen Augen zu betrachten.

Abendevents bei denen Geschichte lebendig wird

Drei Reihen Strohballen am Vorplatz, Lampions die im Wind zittern und die ersten Töne einer Abendevent-Bespielung: ein kleines Ensemble zupft eine Laute während ein Erzähler in rauer Stimme Fragmente aus alten Urkunden vorliest. Die Luft schmeckt nach geröstetem Korn und Gewürzmet, ein Hauch von Rauch zieht durch die Gassen und mischt sich mit dem Duft von gebackenem Brot — ganz anders als tagsüber. Kinder rennen mit Laternen zwischen den Ständen, an denen Handwerker Bronze kneten oder Tintenproben zeigen; ein Buchbinder erklärt leise wie Pergament entstanden ist und lässt uns die raue Oberfläche fühlen. Plötzlich werden Teile der Ruine angestrahlt und eine Projektion legt sich über die Mauer wie eine zweite Haut: Fenster öffnen sich, Dächer erscheinen, und für einen Augenblick siehst Du das Gebäude so wie es einst gewesen sein könnte.

Am Rand des Geschehens entdecke ich ein kleines Probierzelt. Dort reicht eine Frau in historischer Schürze (grob gewebte Stoffe) kleine Löffel mit einem dicken Eintopf und ein Brot aus dem Holzofen — erstaunlich bodenständig und aromatisch. Daneben sitzen neugierige Menschen in Grüppchen und tauschen Beobachtungen aus; das Murmeln klingt wie ein weiteres Instrument. An einer Nische hat ein Klangkünstler Sensoren befestigt die das Vibrieren der Steine aufnehmen — über Lautsprecher wird dieses Brummen verstärkt und verleiht der Szenerie eine unterschwellige Dramatik. Ich setze mich auf einen niedrigen Stein und spüre das Zusammenspiel: visuelle Rekonstruktion, Live-Erzählung, Geschmack und Klang. Alles zusammengenommen lässt Zeit kippen; vergangene Tage erscheinen nicht als leere Daten sondern als sinnliche Sequenzen.

Zum Schluss ein kleiner Umzug mit Fackeln — keine Schau sondern ein schlichtes Ritual das die Besucher schweigend folgen lässt. Ein Mädchen legt einen gepressten Lavendelzweig auf einen Altartisch, eine alte Frau flüstert einen kurzen Segen, und die Halle atmet danach anders. Solche Abende bleiben haften nicht wegen großer Effekte sondern wegen der vielen kleinen Hände und Stimmen die ihnen Form geben — handfest, nahbar und auf eine eigenwillige Art lehrreich.

- Du erlebst eine sinnliche Zeitreise durch Lichtprojektionen, Live-Erzählung, Klanginstallationen und Gerüche

- Du kannst Handwerkern über die Schulter schauen, historische Techniken fühlen und im Probierzelt bodenständige Kost aus dem Holzofen probieren

- Du nimmst kleine, detailreiche Inszenierungen wahr — Lampions, Strohballen und vibrierende Steine schaffen intime Atmosphäre

- Du nimmst an einem stillen Ritual mit Fackelumzug teil, das den Abend verbindlich und nachhaltig abschließt

Regionale Gaumenfreuden und handgemachte Souvenirs

Am kleinen Wochenmarkt neben dem Kloster reihen sich Tische mit Gläsern die in der Sonne funkeln — Quittengelee mit klarer Fruchtsüße, dichter Apfelmost der auf der Zunge prickelt und ein Honig der nach Farn und Blüten schmeckt. Du greifst nach einem Probierlöffel und überraschst Dich selbst: das Quittengelee hat diese herb-süße Note die an Öfen und Herbst erinnert, der Most wirkt fast wie flüssiges Brot. Ein alter Imker erzählt nebenbei von den Bienenstandorten im nahegelegenen Streuobstwiesenland — und plötzlich weißt Du, warum der Honig anders schmeckt als jener aus dem Supermarkt. Kräutersalz mit Thymian und Fenchel liegt in kleinen Säckchen; einmal reiben und schon hängt das Aroma an den Fingern. Verkäufer bieten kleine Kostproben an, man diskutiert kurz über Jahrgänge und Erntemengen, kauft ein Glas und hat gleich eine Erinnerung an ein Geschmackserlebnis, das nicht generisch ist.

Ein paar Schritte weiter entdecken sich die handgemachten Souvenirs — Linoldrucke mit der stilisierten Torhalle, feine Schmuckstücke aus glatt geschliffenen Flusskieseln und gebundene Notizbücher deren Deckel mit alten Pergamentresten verziert sind. Eine junge Künstlerin zeigt Dir wie sie mit einer Walze die Farbe gleichmäßig aufträgt; Du darfst selbst probieren und das Ergebnis kommt auf ein kleines Blatt das Du mitnimmst. Holzlöffel mit abgeschrägtem Griff liegen ordentlich nebeneinander, Handseifen duften nach Rosmarin und Zitrone, und Korbwaren aus frisch geflochtenem Weidengeflecht erinnern daran, wie viel Arbeit in einfachen Dingen steckt. Ich mag besonders die kleinen Karten mit Linoldruckmotiven — schlicht, rauhkantig und trotzdem sehr konkret; sie wirken nicht wie Massenware sondern wie Grüße aus der Region. Am Ende trägst Du nicht nur Dinge nach Hause, sondern Gerüche und Oberflächen mit Dir herum — die rauhe Kante eines Drucks, das süße Nachspiel eines Quittengelees — und genau das bleibt haften.