Römische Spuren an der Lahn entdecken

Drei Uhrzeigerumdrehungen später stand ich plötzlich vor einem Stück Straße das älter aussah als alles andere in der Stadt — rötliche Steine liegen noch so verschachtelt wie vor Jahrhunderten. Unter den Fingern fühlte sich der Belag rau und kühl an, und an einer Kante lugten feine Rillen hervor die von Wagenrädern stammen könnten. Ein verwitterter Stein mit eingeritzten Buchstaben fiel sofort ins Auge: der Meilenstein wirkt wie ein stummes Telegramm aus einer Zeit als Entfernungen in Legionen gerechnet wurden.

Auf dem Hochufer öffnete sich eine andere Szene. Archäologische Schnitte gleichen einem aufgerissenen Buch der Erde — Schichten in Ocker und Braun, fein getrennt, jede mit ihren eigenen Ablagerungen. Kleine Tonfragmente glänzten matt im Sonnenlicht, daran zu erkennen das Handwerk damals sehr genau war. Ein Stück Dachziegel zeigte den Abdruck eines Ziegelstempels, und ich musste lächeln bei dem Gedanken an die routinierten Hände die das einst prägten. Gleich daneben roch die Erde leicht nach Eisen — Metallspuren vom Fund eines römischen Nagels oder vielleicht einer Brosche. Ein junger Archäologe erklärte mir mit leuchtenden Augen wie man aus einer einzigen Keramikscherbe Rückschlüsse auf Handelswege zieht — die Herkunft war plötzlich kein abstrakter Begriff mehr sondern eine Landkarte aus Scherben.

Zwei Dinge blieben bei mir haften: das Geräusch von Kies unter den Schuhen und das konstante Summen der Insekten das wie Hintergrundmusik wirkte — beides verschmolz mit den Geschichten die hier aus dem Boden steigen. Ich stellte mir Soldaten vor die nach Dienstende ihre Münzen zählen oder Händler die Amphoren mit Öl und Gewürzen anschleppen. Solche Bilder machen historische Fakten greifbar. Du kannst hier nicht nur lesen sondern fast anfassen wie dicht Vergangenheit und Gegenwart liegen — und genau das macht das Suchen nach römischen Spuren so spannend.

Warum Bad Ems Teil einer größeren Grenzgeschichte wurde

Zwei alte Verkehrsadern kreuzen sich hier im Kopf — ein Flusstal das als natürlicher Korridor fungiert und ein Höhenzug der Kontrolle erlaubt. Aus dieser Lage entsteht die Logik: wer das Flussbett beherrscht konnte Bewegungen lenken, Warenströme abfangen und Truppen verlegen. Ich stellte mir auf einer Skizze vor wie Wagen, Fußtruppen und Boten von einem Knotenpunkt zum nächsten zogen und warum die Römer gerade solche Punkte mit besonderer Aufmerksamkeit markierten.

Weil die Lage schutz und Versorgung zugleich bot entstand hier mehr als eine einfache Raststelle. Eine mansio war kein luxuriöses Hotel sondern ein taktisches Element — Verpflegung, Unterbringung und Nachrichtenweiterleitung in einem. Sichtverbindungen zu anderen Posten erlaubten schnelle Meldungen. Zudem machte der Fluss das Verlegen von Gütern leichter; Baumaterial und Lebensmittel gelangten per Wasserweg schneller ans Ziel als über rumpelige Landstraßen. Daraus entstand ein Netzwerk in dem Limesabschnitte, Wachposten und kleine Garnisonen miteinander verbunden waren.

Am Ende blieb bei mir das Bild von einem Organismus — Wege als Adern und Stationen als regelrechte Knotenpunkte. Kein isolierter Außenposten sondern ein durchdachtes System das Grenzen formte und bewegbar hielt. Du siehst hier nicht nur einzelne Fragmente sondern die Gründe warum Menschen hier siedelten und wachte: Topographie Verkehrserfordernisse und logistische Raffinesse. Genau deshalb reiht sich Bad Ems in die große Erzählung der Grenzverteidigung ein und fühlt sich beim Herumstehen wie ein Knotenpunkt an dessen Bedeutung man noch heute nachspüren kann.

- Topografie als Kontrollpunkt: Das Flusstal bildet einen natürlichen Verkehrs‑Korridor, kombiniert mit einem Höhenzug zur Überwachung und Lenkung von Bewegungen

- Mansio als taktisches Element: Verpflegung, Unterkunft und Nachrichtenweiterleitung dienten militärischer Logistik und Kommunikation, nicht Luxus

- Flusslogistik: Güter, Baumaterial und Nachschub gelangten per Wasserweg schneller und effizienter als über rumpelige Landstraßen

- Vernetztes Grenzsystem: Limesabschnitte, Wachposten und Garnisonen bildeten ein Kommunikations- und Verteidigungsnetz — Bad Ems war ein Knotenpunkt und du kannst seine Bedeutung noch heute spüren

Archäologische Zeugnisse zwischen Quelle und Ufer

Am Ufer der Lahn hängt die Luft kühl und feucht und direkt an der Quelle offenbart der Boden kleine Schätze: rostige Bruchstücke von Bronzeknäufen, splittrige Glasperlen und Ränder von Amphoren die einst wohl Heilmittel oder Parfüm transportierten. Unter meinen Fingern knistert das getrocknete Echsenleder der Tonscherben — keine typischen Bruchstücke sondern Reste fein bemalter Lampen deren Rußspuren noch von abgebrannten Flammen erzählen. Ein paar Schritte weiter sehen die Ausgräber Holzkonstruktionen die im Schlamm erstaunlich gut erhalten sind; Pfähle mit muscheligen Anwachsschichten deuten auf einstige Bohlenwege direkt über sumpfiges Gelände.

Einen Moment lang stand ich still und lauschte dem Plätschern — Geräusche die Archäologen oft als Zeitzeugen bezeichnen. Bodenproben lieferten Mineralauflagen, sogenannte tuffa-Bildungen, die zeigen wie mineralreich das Wasser schon immer war. Dazu gesellten sich Reste von röhrenförmigen Leitungen aus Blei und Ton — die Fistulae — deren Lage zwischen Quelle und Fluss mir klar machte wie geschickt die alten Ingenieure Wasser lenkten. In den Schichten fanden sich außerdem kleine Votivgaben: Münzfragmente und winzige Statuetten, wohl hinterlegt als Dank oder Bitte an die heilenden Kräfte der Quelle.

Am beeindruckendsten aber waren die Spuren von Nutzung und Alltag: Brandschichten die auf beheizte Räume hinwiesen, kleine Steinsetzungen als Sockel für Holzaufbauten und Gruben gefüllt mit Fischgräten und Keramikscherben — stille Belege von Versorgungsstrukturen entlang des Wassers. Du kannst hier richtig nachvollziehen wie Alltag, Technik und Ritual ineinandergreifen: das sanfte Rauschen der Quelle, die sorgfältig verlegten Rohrleitungen und die verstreuten Votivstücke — zusammen bilden sie ein lebendiges Puzzle das zwischen Quelle und Ufer seine Geschichte offenlegt.

Spaziergang zu Orten die einst Grenze markierten

Auf dem Rücken eines kleinen Hügels bläst der Wind freier als unten im Tal und von dort sieht man das Band im Gelände: flache Erdwälle und tiefe Gräben die sich wie Nähte durch Wiesen ziehen. Ein Informationsschild erklärt, dass diese Linien früher als Trennlinie dienten — die Konturen sind heute noch in Ackern und Hecken ablesbar. Unter meinen Schuhen knirscht der Boden, manche Stellen zeigen dunkelbraune Streifen im Gras — sogenannte Cropmarks die nur aus der Nähe ihre Bedeutung preisgeben.

Weiter vorn treten verblasste Fundamentreste zutage — quadratische Steinkanten halb im Moos vergraben, Rasenringe die einst Gebäude umfassten. Kleine Mulden mit runden Verfärbungen lassen Postlöcher erahnen; bei Sonnenschein werden sie zu spukigen Augen. Archäologische Pfähle markieren eine rekonstruiert nachgebaute Palisade deren Schatten ein lebendiges Muster auf die Erde wirft. Ein kurzer Holzsteg führt vorbei an modern gesetzten Pfosten an deren Fuß QR-Codes angebracht sind — ein Klick öffnet Pläne und Zeichnungen und plötzlich versteht man das System: Sichtlinien von Station zu Station, Wachen die Signale weitergaben, ein Netzwerk das auf Beobachtung beruhte.

Ziemlich schnell spürte ich wie eine Grenze nicht nur aus Steinen besteht sondern aus Sicht und Kontrolle — ein Band das Menschen ordnete. Zwischen Hinweisschild und Blick nach unten zog ich mir vor Augen wie Fackeln nachts flackerten und wie morgens Rufe über Felder getragen wurden. Die Kombination aus greifbaren Fundamentresten und digitalen Erläuterungen macht den Weg reizvoll: Du kannst hier einer Linie folgen die einst Macht und Bewegung regelte und dabei selbst die Taktik nachvollziehen — Schritt für Schritt, Pfosten für Pfosten, Ort für Ort.

Zeitreise durch die Kurstadtarchitektur

Am Tor des Kurhauses stockte ich unwillkürlich — die Türflügel sind so schwer und glatt dass ein kurzer Griff genügt um das Gewicht der Zeit zu spüren. Stuckgirlanden ranken sich über den Fenstern, jedes Blatt handgeschnitzt, und die Fassade wirkt wie ein Gemälde in Sandstein und Kalk. Licht fällt durch hohe Sprossenfenster und zeichnet helle Bahnen auf polierten Steinböden; irgendwo knarzt eine Treppe, das Echo springt an den Wänden entlang. In den Fluren begegnen dir Kassettendecken, schwere Vorhänge und Türgriffe mit Patina — Details die Geschichten tragen, die man förmlich ablecken möchte vor Neugier.

Zwei Säle weiter entdeckte ich einen Salon der alten Schule: Parkettmuster so fein gelegt dass man beim Draufsehen Schwindel kriegt, Spiegel mit vergoldeten Rahmen die Räume multiplizieren, und Kronleuchter deren Kristalle im Sonnenlicht wie Atome glitzern. Dort traf ich eine Frau mittleren Alters die mir erzählte wie die Hotelgäste früher nachmittags promenierten — nicht ziellos sondern als öffentliches Ritual. Unter Arkaden und in überdachten Galerien zog man Sonntagnachrichten herum, präsentierte neue Hüte und diskutierte Kurverordnungen. Die Wandelhalle erschien mir weniger als Bauwerk und mehr als Bühne: eine Architektur die Bewegung verlangt, Begegnung provoziert und Blickachsen setzt. Kleine Türmchen, schmiedeeiserne Geländer und verzierte Balkone geben jedem Foto ein Motiv das sofort hängenbleibt.

Am Abend, wenn die Laternen angehen, wirkt alles noch intimer. Moderne Glasscheiben ergänzen manche Fenster ohne laut zu werden — respektvoll eingesetzte Technik die alten Formen atmen lässt. Ich setzte mich auf eine Bank an der Promenade, roch Harz vom Holz und das dezente Aroma von frisch gebrühtem Kaffee das aus einem Café zog; beides passte merkwürdig gut zueinander. Du merkst schnell: die Architektur hier ist kein staubiges Lehrbuch sondern eine lebende Landkarte sozialer Rituale und ästhetischer Eitelkeiten. Man könnte tagelang nur Nischen und Kapitelle studieren und wäre trotzdem nicht durch mit allem was diese Kurstadt an architektonischer Eleganz zu erzählen hat.

Fassaden die Geschichten aus dem 19ten Jahrhundert flüstern

Drei Häuserzeilen hintereinander wirken wie ein offenes Album: Farbschichten peelingartig übereinander gelegt, zarte Freskenfragmente mitten im Putz und kleine runde Medaillons mit verblassten Porträts — alle erzählen von Mode und Ansprüchen vergangener Jahrzehnte. Ich legte die Hand auf ein Relief und spürte die Vertiefungen der Schnitzarbeit; die Kante war glatt vom Griff zahlloser Hände. Auf Messingtafeln fand ich Datumsinschriften und Initialen eingestanzt, als hätten die Erbauer ihr Werk signiert wie ein Kunstobjekt. Einige Fassaden tragen noch Reste von Werbeaufschriften in verschnörkelter Schrift — dort wo einst Bäder und Zimmer mit Seeblick angepriesen wurden ist jetzt nur noch ein Hauch von Colaustausch und Patina.

Über Balkone und Fensterbänke zieht sich ein ganz eigener Schmuck: filigrane Schmiedeeisenrankgitter, kleine Marmorsäulchen und Emailleplatten mit Hausnamen. Eine Balustrade hakte sich im Sonnenwinkel als Netz aus Schatten über den Gehweg. Mosaikstreifen am Eingang hoben den Übergang von Straße zu Privatsphäre hervor; die Kachelbilder zeigten Musterranken und gelegentlich ein kleines Wellnessemblem das wohl einst Gäste begrüßt hat. Beim Näherkommen entdeckte ich feine Meißelspuren am Naturstein — das Zeugnis einzelner Handwerker die hier nicht anonym wirkten sondern sichtbar ihre Handschrift hinterlassen hatten.

Ziemlich schnell wurde mir klar: Fassaden sind mehr als Dekoration, sie sind Kommunikation. Sie geben Auskunft über Wohlstand, Geschmack und den Versuch mit der Zeit mitzuhalten — sei es durch behutsame Restaurierungen oder durch freche, bunten Farbtupfer die neu hinzugefügt wurden. Du kannst an ihnen lesen wie sich das Stadtbild wandelte, wo einst Salonkultur herrschte und wo pragmatische Modernisierungen Einzug hielten. Beim Weitergehen summte noch lange das Bild im Kopf von Gesichtern aus Stein und Holz die vom 19. Jahrhundert aus leiser Distanz weiter beobachten.

Orte an denen Gesellschaft und Stil aufeinandertreffen

Zwei Tassen Tee später merkte ich wie eng Mode und Umgangsformen hier verwoben sind — Seidenmanschetten tippten an Porzellantassen, Hüte wurden kurz gelüftet und Namen mit einem leisen Nicken bestätigt. In einem kleinen Salon drängten sich Sessel so, dass Gespräche wie Perlen an einer Schnur entlangrollten; Stimmen lagen warm und bedacht, manchmal durchbrochen von leisen Lachen. Ich roch frisch gebackenes Gebäck und ein Hauch von Parfum das nach Veilchen duftete, sah feine Handschuhe die wie akkurat gebundene Accessoires aussahen und notierte mir innerlich wie sehr Kleidung hier zur Sprache wurde — mehr als Dekoration sie war Ausweis und Eintrittskarte zugleich.

Hinauf auf eine glasüberdeckte Loggia trat ich aus dem Gedränge und beobachtete wie verschiedene Gesellschaftsschichten sich dort kreuzten: Reisende mit Koffern aus Leder, ältere Herren mit Stock, junge Frauen mit parasol. An einem Eck befand sich eine kleine Spielbank aus vergangener Zeit die heute noch eine leicht würzige Spannung in die Luft bringt; die Regeln sind seit damals verändert doch die Geste des Einsatzes blieb gleich — ein scheinbar beiläufiger Blick, ein verspieltes Aufstoßen der Stimme. Mir fiel auf, dass Stil hier kein statisches Etikett ist sondern ein Fluss: mal präsent, mal hintergründig, aber immer wirksam. Du kannst dich setzen, zuhören und lernen wie sich Hierarchien über Stoffe, Sitzplätze und Redetöne sichtbar machen — eine kleine soziologische Lektion serviert mit Kuchen und einem Schuss Atmosphäre.

Geheimtipps für lohnende Fotostopps abseits der Promenade

Drei schmale Gassen hinter der Hauptroute sind für mich wie ein Fundus an Motiven — verwitterter Putz, winzige Fensterläden und Treppenläufe die in private Innenhöfe führen, wo das Licht anders fällt und die Welt sofort ruhiger wirkt. Einen besonderen Kick geben enge Durchgänge die als natürliche Rahmen funktionieren; durch sie fotografierst du Säulenfragmente oder ein verwittertes Fresko und der Vordergrund schafft Tiefe ohne viel Nachbearbeitung. Such nach Türen mit alten Schlüssellöchern und verzierten Türbeschlägen — die Nahaufnahme davon, leicht schräg aufgenommen, erzählt mehr als ein breites Panorama. Auch Torbögen die auf kleine Gärten aufreißen sind genial: dort lässt sich mit Vordergrundzweigen arbeiten und du erzeugst damit eine Art Bild-im-Bild.

Morgens zwischen sechs und acht ist die Stimmung oft unschlagbar. Nebelschwaden die noch aus den Pflasterritzen aufsteigen, Schulterlicht das Kanten küsst und lange Schatten die Muster in Steinplatten legen — perfekt für stimmungsvolle Aufnahmen. Ein kleiner Trick: auf Augenhöhe knien bringt Pflasterdetails groß heraus, während eine Aufnahme von oben über ein Treppengeländer Muster und Linien betont. Mein Lieblingsmotiv? Ein versteckter Giebel mit bunten Dachziegeln den man nur von einer Seitenallee sieht — bei flachem Licht leuchteten die Ziegel wie rotgoldene Münzen. Experimentier mit Spiegelungen in Pfützen oder Schaufenstern, nutze enge Blenden für Sterncheneffekte an Laternen und scheue dich nicht vor Serienaufnahmen um Menschen flüssig in deine Architekturkomposition einzubauen. So entstehen nicht nur schöne Bilder sondern kleine Geschichten die an diesen Ecken sonst fast niemand mit nach Hause nimmt.

- Du findest in schmalen Gassen und privaten Innenhöfen weiches, ruhiges Licht und intime Motive

- Du nutzt enge Durchgänge und Torbögen als natürliche Rahmen, um Tiefe und Bild‑im‑Bild‑Kompositionen zu schaffen

- Du fotografierst Türen mit alten Schlüssellöchern und verzierten Türbeschlägen leicht schräg für starke Nahaufnahmen

- Du planst Aufnahmen morgens zwischen sechs und acht für Nebel, Schulterlicht und lange Schatten — perfekt für Stimmung

- Du variierst Perspektiven: kniend für Pflasterdetails, von oben für Treppenmuster, und probierst Spiegelungen oder Serienaufnahmen mit Menschen

Warmwasser und Ruhe neu erleben

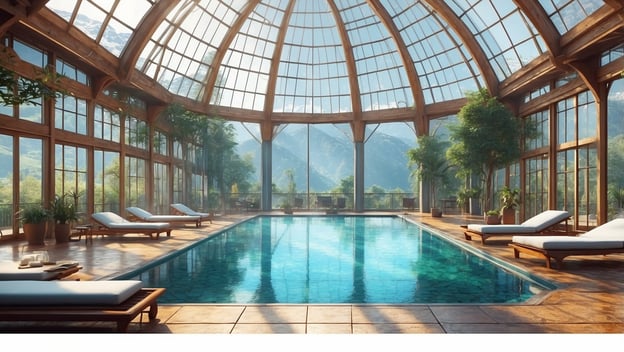

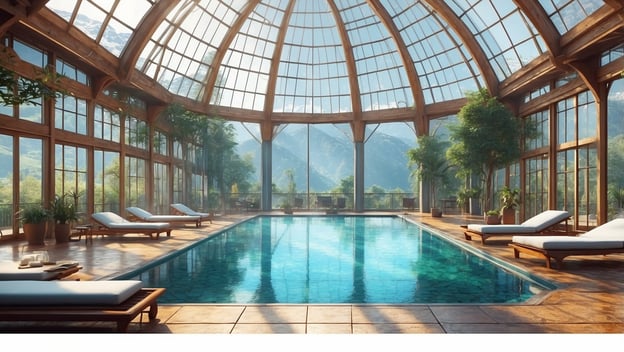

Sechs Uhr morgens und die Halle atmet noch warm — Dampf zieht wie samtige Schleier unter die Glaskuppel. Das erste Eintauchen ist ein kleiner Schock und zugleich Erlösung: das Wasser ist rund und satt auf der Haut, kein Zucken, eher ein langsames Auflösen von Verspannung. Über dem Becken hängt ein leiser Geruch nach Mineralien — leicht metallisch, kaum aufdringlich — und das Echo von Wasser, das an Beckenrändern schlägt, wirkt beruhigender als Musik. Auf den Bänken sitzen einzelne Frühaufsteher mit Handtuch um die Hüfte, man tauscht keine großen Worte, eher zufällige Blicke die Zustimmung signalisieren: ja, genau so muss ein Morgen beginnen.

Vor der nächsten Behandlung zieht man oft eine kleine Ritualfolge durch: ein warmes Fußbad, ein kurzes Kontrastbad und dann die Massage. Die Hände der Therapeutin drücken, rollen, lösen — manchmal so präzise wie Handwerkerarbeit, manchmal überraschend sanft. Salzpeelings knistern auf der Haut, Aromamischungen mit Rosmarin oder Lavendel steigen in die Nase und öffnen müde Schleusen. Nach einer Heilmoorpackung fühlte ich mich seltsam stabilisiert, als hätten sich die inneren Scharniere wieder justiert. Ein Mann in der Ecke schlief kurz auf dem Liegestuhl ein; das regelmäßige Atmen war wie ein Taktgeber für die ganze Halle.

Abends ist die Stimmung noch eine andere — warmes Licht, gedämpfte Stimmen, und das leise Klirren von Teetassen. Auf einer kleinen Terrasse mit Blick ins Grüne trinkt man manchmal einen Schluck aus der Quelle im Rahmen einer Trinkkur; der Geschmack ist mineralisch und macht einen klaren Kopf. Rausgehen bedeutet kurz Luft holen in kühler Abendluft und das bewusste Spüren der noch warmen Haut — ein Gefühl von Leichtigkeit als würde man ein kleines Gewicht ablegen. Mein Tipp: zwei Stunden einplanen und nicht hetzen. Dann bleibt Zeit für diese kleinen Übergangsrituale — das warme Wasser, die ruhigen Pausen und das Straucheln in die Gelassenheit.

Wie heiße Quellen den Kopf frei und den Körper leicht machen

Zuerst tastet du mit den Zehen den warmen Rand, dann lässt du dich langsam treiben — das Wasser nimmt Gewicht von den Gelenken und plötzlich fühlt sich alles leichter an. Wärme kriecht in die Schultern, breitet sich hinter dem Nacken aus und die kleine, ständige Spannung hinter dem Brustbein löst sich wie Knoten. In der Nähe plätschert ein Überlauf, Metall riecht leicht mineralisch, und diese Mischung aus feuchter Wärme und Ruhe wirkt sofort fokussierend: Gedanken, die vorher wild hin und her sprangen, ordnen sich und schrumpfen zu einer einzigen klaren Linie. Du atmest tiefer ohne Mühe; jede Ausatmung fühlt sich an wie ein bisschen Aufatmen vom Alltag.

Nach einer Weile merken auch Kopf und Gemüt Unterschiede — Grübeleien werden ruhiger und Bilder ordnen sich neu. Massagen oder kurze Wechselduschen ergänzen das Erlebnis: Druckpunkte, die lange blockierte Bereiche freigeben, und das anschließende Gefühl von Durchblutung macht den Körper federnder. Mineralien im Wasser geben einen ganz eigenen Ton auf der Zunge und scheinen das innere Milieu zu beruhigen — nicht spektakulär sondern beständig. Am Ende des Bades gehst du langsamer, denkst klarer, und oft stellt sich tiefer Schlaf ein; das ist keine oberflächliche Ermüdung sondern echte Regeneration. So verwandeln heiße Quellen Kopfgedanken in klare Gedanken und machen den Körper erstaunlich leicht.

Saunen und Anwendungen die wirklich zur Entspannung führen

Fünf Minuten nachdem du die Saunawelt betrittst weht dir erst einmal Holz entgegen — trocken warm, aromatisch, fast wie Lagerfeuer ohne Rauch. In der großen Finnensauna sitzen Leute in ruhigen Gruppen, die Bänke knarren leise, und Schweißperlen laufen langsam über die Stirn; das ist kein Hitzeschock sondern ein intensives Loslassen. Dann kommt der Aufguss: ein Aufgussmeister schüttelt ein großes Handtuch, kippt duftendes Wasser auf die heißen Steine und schiebt den Dampf mit rhythmischen Schwüngen durch den Raum. Rosmarin heute, Zitrus morgen — das Aroma legt sich wie ein Mantel um die Sinne und die Luft füllt sich mit einem weichen Knistern. Du atmest tiefer, wirst langsamer. Der Körper versteht es wie eine Sprache und antwortet mit lockereren Schultern und ruhigerem Puls.

In einer Nebenhalle wartet die Kräutersauna, weich temperiert, mit Bundkräutern die an Heuballen erinnern; dort sind die Hitzegrade moderater und die Wirkung eher beruhigend als schweißtreibend. Nach dem Schwitzen findest du Ruhezonen mit Liegen die fluffig belegt sind — manche mit mildem Licht, andere mit Aussicht auf Bäume oder einen kleinen Innenhof. Ein Eisbrunnen oder ein Sprühnebel macht die Übergänge kleiner; du musst nicht ins eiskalte Wasser springen um den Kick zu bekommen. Anwendungen wie Heiße-Stein- oder Aromaölbehandlungen ergänzen das Gesamtgefühl: warme Basaltsteine auf den Rücken gelegt, Hände die mit Öl gleiten und Verspannungen punktgenau wegschmelzen.

Am Ende ist es das Zusammenspiel aus Ritual und Raum das wirkt. Kleine Dinge zählen: die Temperaturabstufungen, die Qualität des Duftes, eine Decke die nicht kratzt, gedämpftes Licht das die Augen schont. Du verlässt die Saunawelt nicht nur gereinigt sondern irgendwie entschlackt von Kleinigkeiten — die Gedanken sind ruhiger, die Atmung langsamer und das Gefühl im Körper leichter. Ein Tipp: probier unterschiedliche Aufgusszeiten aus und setz dich anschließend bewusst in einen stillen Winkel — oft ist genau dort die echte Entspannung zuhause.

- Atme tief und lass Wärme und Aufgussdüfte auf Dich wirken — das entspannt Körper und Geist.

- Nutze unterschiedliche Saunen: intensive Finnensauna zum Loslassen, Kräutersauna für sanfte Beruhigung.

- Wechsele behutsam: nutze Nebel oder Eisbrunnen statt eiskalter Tauchbecken und gönn Dir fluffige Ruheliegen mit gedämpftem Licht.

- Probiere verschiedene Aufgusszeiten aus und setz Dich danach bewusst in einen stillen Winkel — dort findest Du oft echte Entspannung.

Tagesprogramme zwischen Thermalzeit und Verwöhnmomenten

Zwei Stunden am Vormittag reichen oft für den perfekten Auftakt: erst ein längeres Bad in einem der warmen Becken mit sanften Sprudeldüsen dann eine kurze Teilnahme an einer sanften Bewegungsrunde — Dehnungen, Atemübungen, kein Leistungsdruck. Das Wasser trägt dich weg von steifen Gedanken; die Düsen massieren den Rücken punktgenau und hinterlassen ein angenehmes Prickeln auf der Haut. Anschließend lohnt sich ein Abstecher in die Salzgrotte, wo die Luft leise nach Meer und Mineralien duftet und du beim Flüstern der anderen kaum merkst wie die Atmung ruhiger wird. Die Mischung aus Wärme und stiller Konzentration macht den Kopf klarer, so dass selbst einfache Entscheidungen leichter fallen.

Am Nachmittag klappt bei mir das beste Programm so: eine einstündige Behandlung — etwa Fußreflexzonenarbeit oder eine Aromamassage — gefolgt von einer langen Pause in einem Liegebereich mit Ausblick ins Grün. Ein kleiner Snack mit regionalem Käse und frischem Obst hebt die Energie, ohne zu beschweren. Später kannst du an einer geführten Entspannungsstunde teilnehmen oder dich für ein kurzes Klangbad anmelden — dort vibrieren Schalen so tief dass der Körper mitwippt. In diesen Stunden fühlte ich besonders deutlich wie Körper und Psyche ins Gleichgewicht zurückrutschen; die Anspannung schmolz wie Wachs. Gegen Abend ist ein langsamer Spaziergang entlang ruhiger Wege ideal, kombiniert mit einer Teezeit an einer kleinen Teebar wo Kräutermischungen serviert werden, die man vorher als Duftprobe gerochen hat.

Mein Tipp: plane bewusst Lücken zwischen den Anwendungen — kein Vollprogramm von A bis Z. So entsteht Raum für überraschende Entspannung: ein Nickerchen im Halbschlaf, ein spontan gelesenes Kapitel in einem Buch oder ein Gespräch mit einer Einheimischen über das beste Lokal für einen leichten Abendimbiss. Weniger ist mehr — und am Ende des Tages gehst du nicht nur erholt nach Hause, du hast auch gelernt wie man Ruhe in sinnvolle Rituale verpackt.

Pfadfinder zwischen Weinbergen und Fluss

Du fühlst dich wie ein Pfadfinder, wenn du den schmalen Pfad zwischen den Reben einschlägst: der Boden knirscht unter den Schuhen, die Blätter rascheln wie geheime Flüstereien. Die Serpentinen führen dich enger an die Rebstöcke heran, und plötzlich stehen da diese kleinen, verwitterten Weinbergshäuschen, deren Türen halb offen sind und in denen alte Rebstöckewerkzeuge lehnen. Du streichst über eine Sonne gespeicherte Trockensteinmauer – warm, rau und voller Moos – und sie trägt noch den Geruch von Erde und wilder Kräuter, als hätte jemand gerade erst Thymian zerdrückt. Unter deinen Fingern klebt ein halber Traubensaft-Fleck, weil du einem Winzer auf dem Weg eine sonnenwarme, pralle Beere stiehlst. Kein offizieller Pfad, kein Schild, nur kleine weiße Punkte an Pfählen und vereinzelte Steinmale, die dir zeigen, wo schon Generationen zuvor entlanggewandert sind.

Die Welt öffnet sich, wenn der Hang aufbricht und du die Lahn unten im Tal erspähst: ein silbernes Band, auf dem ab und zu ein Boot wie ein aufgeschnittenes Streichholz gleitet. Die Luft wechselt – von warm und kräuterig oben zu kühl und feucht am Flussrand. Du macht eine kurze Rast auf einer Holzbühne, die wie eine Tribüne über das Tal hinausragt, und beobachtest, wie das Licht in den Reben spielt. Auf einer Bank findest du eine Bierdeckelkarte mit den Markierungen lokaler Winzer; ein kleiner Hinweis, der dich weiterlockt. Und dann dieser Moment, wenn ein Windstoß die Blätter wendet und du für einen Augenblick eine ganze Palette von Gerüchen hast: reife Trauben, Kalkboden, das ferne Metallgleiten eines Fahrradschlittens unten an der Uferpromenade. Du gehst weiter, als suchtest du noch etwas – eine verlassene Laube, ein Fenster mit einem alten Schlüssel darin, vielleicht die nächste Aussicht, die dich wieder staunen lässt. Als Pfadfinder zwischen Weinbergen und Fluss lernst du, dass die besten Entdeckungen oft dort liegen, wo kein Schild mehr steht.

Routen die mit Aussicht und Einkehr belohnen

Zwei Stunden steige ich zuerst den Hang hinauf, vorbei an Trockenmauern in denen Wildkräuter wie Thymian und Oregano zwischen den Steinen wachsen — der Duft klebt an der Hand. Oben offenbart sich ein Aussichtspunkt mit einer einfachen Holzbank und einem Panorama das die Lahn wie ein silbernes Band durchs Tal legt. Aus dieser Perspektive wirken Rebenhänge wie gemusterte Teppiche, und je nach Jahreszeit glitzern Tauperlen oder leuchten die Reben in sattem Grün. Ich setze mich, ziehe die Kamera hoch und vergesse für eine Weile die Zeit; ein altes Datum ist in die Bank geritzt, Leute haben hier offenbar schon seit Generationen Pause gemacht.

Hinüber zum nächsten Pfad führt ein schmaler Steig an sonnenwarmen Felsen vorbei. Dort unten liegt eine kleine Winzerstube mit Holztischgarnituren und einer handgeschriebenen Tageskarte — ideal für eine Einkehr. Der Wein schmeckt frisch und trägt die Mineralität des Bodens; dazu gibt es eine einfache Platte mit Brot, hausgemachtem Aufstrich und Käse von der Region. Während ich esse kommt eine ältere Frau vorbei, winkt und gibt mir den Tipp für einen versteckten Turm ein paar hundert Meter weiter — Aussicht nochmal andersrum, mit Dachgiebeln im Vordergrund.

Zuletzt folge ich einem Gratweg der über eine Reihe kleiner Hügel führt — immer wieder kleine Fotostopps, immer wieder Blicke auf alte Streuobstwiesen. An einer Stelle steht eine kleine Schutzhütte aus groben Bohlen; dort lege ich meine Trinkflasche ab und höre nur Bienen und fernes Wasser. Solche Routen sind keine Sportstrecken sondern sorgfältig komponierte Etappen: kurzer Aufstieg, weite Fernsicht, gute Einkehr. Am Ende des Tages fühlst du dich belohnt nicht nur vom Panorama sondern auch von den kleinen Gesprächen und einfachen Speisen die jede Aussicht noch ein Stück wertvoller machen.

- Du steigst kurz den Hang hinauf an Trockenmauern; Thymian und Oregano duften in der Luft

- Aussichtspunkt mit einfacher Holzbank: Panorama über die Lahn und gemusterte Rebenhänge — perfekter Fotostopp

- Winzerstube am Weg: frischer, mineralischer Wein und eine einfache Platte mit Brot, Aufstrich und regionalem Käse — ideale Einkehr

- Du bekommst den Tipp für einen versteckten Turm wenige hundert Meter weiter — eine andere Perspektive mit Dachgiebeln im Vordergrund

- Gratweg über kleine Hügel und Streuobstwiesen mit Schutzhütte: Ruhe, Bienen und immer wieder lohnende Fotomotive

Kleine Märkte und Abende mit regionalen Genussmomenten

Spät am Nachmittag verwandelt sich ein unscheinbarer Innenhof in einen lebendigen Markt: Lichterketten hängen schief über Kopf, und aus den Ständen steigt der Duft von frisch gebackenem Brot und gerösteten Nüssen. An einem Tisch probiere ich erst Honig der so dicht schmeckt, dass man fast die Blumen herausschmeckt — der Imker plaudert kurz über die Bienenkisten am Ortsrand. Nebenan stapeln sich Gläser mit handgemachter Marmelade; eine Verkäuferin schiebt mir eine Kostprobe zu und lacht wenn ich die ungewöhnliche Kombination aus Quitte und Rosmarin bemerke. Geräusche mischen sich: klirrende Gläser, leise Gitarrenakkorde und das gelegentliche Klappern von Besteck.

Ein Stand weiter lockt ein Probierstand mit kleinen Schnapsgläsern und Destillaten aus regionalen Früchten; ein kräftiger Schluck bringt Wärme in die Arme und löst Gesprächsbarrieren. Kinder rennen mit Zuckerwatte durch die Gänge, ältere Paare lehnen an alten Holztischen und diskutieren lautlos über den besten Ziegenkäse. Mir fiel auf wie sehr diese Abende von Improvisation leben: ein Pop‑up-Koch, der Flammkuchen aus einem Holzofen zieht, eine junge Bäckerin die Krapfen füllt als wären sie Miniaturen von Glück. Alles ist bodenständig, nichts überkandidelt — genau das macht die Atmosphäre so charmant.

Zum Abschluss setzt du dich an eine lange Tafel, teilst Teller und Anekdoten mit Fremden und fühlst dich sofort weniger allein. Man bestellt noch eine Runde und tauscht Tipps aus: ein kleiner Hofladen am Ortseingang, ein Produzent der Apfelsaft ohne Zucker presst, eine Werkstatt die Käse reift. Die Kombination aus handwerklichen Produkten und lauen Abenden schafft Erinnerungen die man nicht in Konserven packen kann — sie sind roh, direkt und überraschend persönlich. Ein Marktbesuch endet hier nicht mit Einkäufen, sondern mit Geschichten die man am nächsten Tag weiterträgt.

Praktische Ideen für Tagesausflüge in die Umgebung

Zwei Stunden auf dem Rad bringen dich weit hinaus und eröffnen Optionen die mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwerer zu erreichen sind — ich mietete ein E‑Bike an der Station, stellte die Unterstützungsstufe auf mittlere Power und glitt mühelos über Feldwege hinauf zu einer kleinen Schlossruine auf einem Hügel. Der Blick von dort oben lohnt jeden Schweißtreppchen; dazu ein mitgebrachtes Brotzeitpaket von der Dorfbäckerei und ein Becher kalter Saft, das macht die Pause perfekt. Kleiner Tipp: Akkuladung prüfen und Ersatzladegerät einpacken, denn manche Steigungen sind länger als erwartet.

Nachmittags kannst du Wasseraktivitäten einbauen — ich probierte eine kurze Fährfahrt über den Fluss und wechselte auf ein SUP für eine knappe Stunde; die Perspektive vom Wasser ist ein ganz anderes Fotoalbum. Für weniger sportliche Typen ist eine historische Mühle mit Hofcafé eine prima Alternative: frischer Kuchen, Schattenplätze und oft kleine Direktverkäufe mit Käse oder Sirup. Viele Anbieter verlangen Vormerkung für Gruppen oder Verkostungen, also ruf kurz an bevor du losfährst. Ebenfalls praktisch: nutze lokale Busverbindungen für einen Rückweg mit minimalem Planungsstress — Fahrpläne gibt’s meist online und an der Touristinfo.

Abends ist ein Besuch auf einem kleinen Aussichtspunkt oder einer Streuobstwiese perfekt um den Tag ausklingen zu lassen. Packe für solche Exkursionen eine leichte Isomatte ein, eine wiederverwendbare Trinkflasche und eine winddichte Schicht — das Wetter kann wechselhaft sein. Mein persönlicher Ablauf: Vormittags aktive Runde, Mittagspause bei einer Hofverkostung und Nachmittag entspannt am Wasser oder im Café. So bleibt Zeit für spontane Abstecher ohne Hektik — und du sammelst nicht nur Bilder sondern echte Eindrücke von der Umgebung.